Recomendaciones de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica para el diagnóstico de enfermedad celiaca en 2020

European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines

for diagnosing Coeliac Disease 2020

Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. JPGN 2020; 70: 141-156.

En el año 2012 la ESPGHAN publicó unas recomendaciones para el diagnóstico de la enfermedad celiaca (EC) en las que, por vez primera, se recogía la posibilidad de llegar al diagnóstico por criterios serológicos sin necesidad de realizar biopsias, en determinados supuestos. Esta recomendación se basó fundamentalmente en estudios retrospectivos.

Las conclusiones del grupo de trabajo son las siguientes:

1. Aunque las manifestaciones clínicas de EC son muy variadas y pueden orientar al diagnóstico, contribuyen en baja medida al mismo.

2. Cuando se sospecha EC, la mayor rentabilidad de los test serológicos se obtiene con la medición de la IgA total en suero + anticuerpos antitransglutaminasa IgA (TGA-IgA).

3. Se desaconseja utilizar la determinación de péptidos antigliadina deaminada (DGP-IgA) u otras técnicas serológicas como primera prueba serológica.

4. Sólo cuando los niveles de IgA sérica son muy bajos o indetectables hay que recurrir a anticuerpos basados en IgG.

5. Cuando la determinación de anticuerpos sea positiva, el paciente debe remitirse a un gastroenterólogo infantil.

6. Si los niveles de TGA-IgA están por encima de 10 veces el límite superior de los valores normales del laboratorio, y la familia está de acuerdo, puede utilizarse el criterio de diag-nóstico sin biopsia, siempre que se confirme la positividad de los anticuerpos antiendomisio (EmA-IgA) en una segunda analítica. En caso de deficiencia de IgA, la positividad de los anticuerpos IgG no elimina la necesidad de realizar biopsia.

7. Para llegar al diagnóstico no es necesario que existan síntomas ni la determinación de HLA DQ2/DQ8.

8. En los casos en los que los niveles de TGA-IgA son >10 veces el límite superior de la normalidad o en aquellos de deficien¬cia de IgA que requieren la realización de la biopsia intestinal para llegar al diagnóstico, es preciso tomar al menos 4 biopsias del duodeno distal y al menos una del bulbo duodenal.

9. Cuando existe discrepancia entre la serología y los hallazgos histopatológicos, se recomienda revisar las biopsias.

10. Los pacientes sin cambios histológicos o con mínimos cambios (Marsh 0/1) pero con anticuerpos positivos deben se¬guirse estrechamente.

El trabajo se acompaña de un algoritmo que recoge el planteamiento diagnóstico en las distintas situaciones (sujetos com¬petentes en IgA o deficientes y aquellos que precisarán biopsia intestinal).

Lo que aporta este trabajo:

El reconocimiento del amplio espectro de manifestaciones de la EC ha cambiado en las últimas décadas. Se ha puesto de manifiesto que es una enfermedad frecuente que puede afectar a individuos de cualquier edad y con una gran variedad de síntomas y signos. Los criterios clásicos para el diagnóstico se basaban en la realización de la biopsia intestinal hasta en tres ocasiones. Con la llegada de los test diagnósticos basados en anticuerpos, cada vez más sensibles y específicos, se pasó a prescindir de alguna de las biopsias cuando concurrían una serie de circunstancias, aunque continuaba siendo la herramienta basal del diagnóstico, al menos en niños. Finalmente, en el documento de consenso de 2012, la ESPGHAN apuntaba a la posibilidad de prescindir de la biopsia intestinal para el diagnóstico en algunas ocasiones. Este documento le da carta de naturaleza a la posibilidad diagnóstica sin biopsia y simplifica los requerimientos para tener en cuenta esta posibilidad. Al final, quien recibe más beneficio es el niño y su familia, pues se prescinde de pruebas invasivas y se acortan los tiempos de diagnóstico. El riesgo de una interpretación laxa de estos nuevos criterios también existe y el riesgo de sobrediagnóstico aparece, por lo que el rigor a la hora de aplicarlos debe prevalecer.

Dr. José Manuel Moreno Villares

Departamento de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra

Etiología y manejo de la acalasia en pediatría: revisión de casos en un centro de tercer nivel

Introducción: La acalasia es una patología infrecuente en pediatría que precisa tratamiento quirúrgico para su corrección, pero no existe consenso sobre la técnica de elección. El objetivo de este trabajo es revisar la etiología y el manejo de esta enfermedad a propósito de una serie de casos, y exponer su evolución.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes menores de 18 años diagnosticados de acalasia entre 1986 y 2018. Se registraron características epidemiológicas, clínica, etiología, exploraciones complementarias, tratamiento, recaídas y seguimiento.

Resultados: Se recogieron 8 pacientes (incidencia de 0,19 casos/100.000 niños-año) con una mediana de edad de 13 años. Siete pacientes presentaron disfagia (87,5%), cuatro vómitos (62,5%), cuatro dolor retroesternal (62,5%), dos síntomas de reflujo gastroesofágico (25%) y tres pacientes tos (37,5%). La mediana de tiempo hasta el diagnóstico fue de 6,5 meses. Se evidenció etiología en dos casos de hermanos con síndrome de Allgrove. En todos los pacientes se realizaron tránsito esófago-gastro-duodenal (TEGD), manometría esofágica (siendo en la mayoría de alta resolución) y tratamiento inicial mediante miotomía extramucosa de Heller. Dos pacientes (25%) recayeron y se trataron con dilatación neumática, y un 87% de los pacientes tuvieron una adecuada evolución y resolución.

Conclusiones: La incidencia de acalasia obtenida en nuestra serie es similar a la descrita en la bibliografía. Aquellos casos con vómitos al diagnóstico mostraban un mayor tiempo de evolución. Dos pacientes presentaban síndrome de Allgrove, describiendo su asociación con la mutación c. 655A>T por primera vez en la literatura. El diagnóstico se realiza mediante TEGD y manometría esofágica. La miotomía extramucosa de Heller actualmente es la técnica de elección, reservándose la dilatación neumática para las recaídas.

Nivel asistencial por definir en hospitalización pediátrica

Introducción: En muchas plantas de hospitalización pediátrica se atienden pacientes que requieren más cuidados que los que se suponen para estas unidades. El objetivo de este trabajo es tratar de documentar esta situación y proponer mejoras asistenciales.

Material y métodos: Se han revisado los ingresos de 2012, 2014 y 2016 de un hospital secundario sin Cuidados Intensivos, buscando criterios de ingreso en Cuidados Intermedios que define la literatura. Se ha realizado una encuesta de opinión en la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria.

Resultados: Los pacientes que se adecúan a los criterios de Cuidados Intermedios suponen un 18,2% (2012), 20,8% (2014) y 19,8% (2016) del total de los ingresos pediátricos (médicos) del hospital secundario analizado.

Han participado 15 hospitales. La mayoría, el 80% (12), donde se incluyen todos los terciarios con UCIP, contestan que se atienden en planta pacientes con estas características.

Los hospitales con UCIP han trasladado desde su planta a intensivos el 1,22% de los ingresos; los hospitales sin UCIP, el 1,23% (p= 0,98); los hospitales secundarios sin UCIP, el 1,01%, y los hospitales comarcales, el 3% (p<0,001). Los hospitales en los que este problema no se percibe trasladan el 2,41%, frente a los que sí, el 1,12% (p<0,001).

Conclusiones: Existe conciencia de que se atienden pacientes con mayores requerimientos que los que se suponen en este nivel asistencial. Esto se hace con seguridad, pero convierte parte de nuestra asistencia en un nivel no bien definido entre la hospitalización habitual y los cuidados intensivos. Se deben establecer vías de colaboración para definir, regular y abordar esta situación.

Onicectomía parcial con matricectomía por abrasión mecánica vs. fenolización en el tratamiento de la uña incarnata

Introducción: La onicocriptosis o uña incarnata es una patología altamente prevalente en la población pediátrica. El abordaje quirúrgico es el tratamiento definitivo en estadios avanzados, siendo la onicectomía con matricectomía química y la mecánica las técnicas más utilizadas. El objetivo de este estudio es comparar la tasa de recidivas locales de ambas técnicas quirúrgicas.

Población y métodos: Se realiza un estudio ambispectivo entre 2010 y 2017 en pacientes con diagnóstico de onicocriptosis que fueron intervenidos quirúrgicamente. Grupo A: onicectomía parcial con matricectomía química con fenol. Grupo B: matricectomía por abrasión mecánica. Se recogen variables demográficas, quirúrgicas, postoperatorias inmediatas y complicaciones a largo plazo. El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS Statics versión 22, considerándose significación estadística un valor de p <0,05.

Resultados: Un total de 87 pacientes se incluyeron en el estudio. En el grupo A (12 pacientes), 2 casos (16,7%) presentaron celulitis locales postoperatorias, 4 casos (33%) presentaron recidivas ipsilaterales y uno de ellos, una segunda recidiva. En el grupo B (75 pacientes) no se describen complicaciones postoperatorias inmediatas y 7 pacientes (9%) padecieron recidivas ipsilaterales, de los cuales 3 tuvieron una segunda recidiva. Ambos grupos presentaron diferencias estadísticamente significativas en el índice de recidivas (p= 0,04).

Conclusión: En nuestra experiencia la onicectomía parcial con matricectomía mecánica por abrasión presenta una baja tasa de complicaciones y de recidivas locales respecto a la fenolización en población pediátrica. Es necesaria la realización de nuevos estudios prospectivos aleatorizados para confirmar esta diferencia.

Encuesta poblacional a usuarios de lavados nasales con agua de mar: seguimiento de la recomendación médica, hábitos de uso, percepción de beneficios y satisfacción global

Introducción: Existen pocos estudios sobre la recomendación de soluciones de aguas de mar y el grado de adherencia y satisfacción de los pacientes/usuarios.

Objetivo: Analizar el perfil de recomendación del médico de los lavados nasales con solución isotónica de agua de mar, el seguimiento y la satisfacción del usuario.

Material y métodos: Estudio observacional, epidemiológico, transversal y multicéntrico basado en un registro médico y una encuesta telefónica estructurada a pacientes/usuarios de lavados nasales con agua de mar.

Resultados: Participaron 175 médicos (87 pediatras, 53 otorrinolaringólogos, 35 alergólogos) y se entrevistaron por teléfono 1.350 usuarios. Los principales motivos de recomendación: congestión nasal (65,2%), rinitis (34,6%) e higiene (30,6%). La pauta más recomendada es 3 lavados/día durante 3 semanas. El 95% de los usuarios siguió las instrucciones del médico. El principal beneficio es la mejora de la congestión nasal (85,2%), la mucosidad (77,7%) y la dificultad para respirar (72,2%). Un 66,4% refirió haber acortado los días de enfermedad y un 52,8% reducir el uso de medicamentos. La valoración global fue buena o muy buena en el 93,85% de los casos.

Conclusiones: El seguimiento del paciente/usuario de la recomendación médica sobre lavados nasales con soluciones de agua de mar es alto y no interfiere de manera importante con su rutina diaria. Sus principales beneficios son la reducción de la congestión nasal, la mucosidad y la dificultad para respirar, así como el acortamiento de los días de enfermedad y el menor consumo de medicamentos. Dos de cada tres lo consideran mejor que el suero fisiológico tradicional.

Reorganización del circuito asistencial en un Servicio de Urgencias: pequeños cambios, grandes beneficios

Objetivo: Valorar si un cambio de circuito de los pacientes con niveles IV-V de triaje reduce el tiempo de inicio para su asistencia.

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional. El «plan de invierno» contempla la ampliación de la zona asistencial a un área anexa al Servicio de Urgencias. En 2017, se utilizó al detectarse un aumento de demora de los pacientes con nivel IV-V, redirigiéndolos tras el triaje según el motivo de consulta. En 2018 la apertura fue sistemática, dirigiendo a todos los pacientes con nivel IV-V al espacio anexo.

Resultados: En 2017 el 43,2% de pacientes nivel IV esperó <60 minutos y el 65,4% con nivel V <120 minutos, respecto al 49,7% y al 76,9% en 2018 (p <0,001). En 2017 hubo un 4,9% de pacientes triados y no visitados y un 9,3% esperaron más de tres horas, respecto al 3,7% y 5,8% en 2018 (p <0,001).

Conclusión: El cambio de circuito es efectivo disminuyendo la demora en los niveles IV y V.

Linfangiectasia pulmonar congénita primaria como causa de muerte neonatal inesperada

Introducción: La linfangiectasia pulmonar congénita constituye una entidad poco frecuente, caracterizada por la dilatación congénita de vasos linfáticos pulmonares a distintos niveles. Clínicamente se presenta con insuficiencia respiratoria severa refractaria a tratamiento que aparece en las primeras horas de vida, con elevada mortalidad.

Caso clínico: Presentamos el caso de un recién nacido a término, sin antecedentes de interés, fallecido de forma repentina a las dos horas de vida. La necropsia reveló la presencia de dilataciones quísticas diseminadas en vasos linfáticos pulmonares, sin otras malformaciones asociadas, estableciendo el diagnóstico de linfangiectasia pulmonar congénita primaria como causa de la muerte.

Discusión: La linfangiectasia pulmonar congénita es una enfermedad rara, de origen desconocido y poco documentada. La forma primaria, limitada al tejido linfático pulmonar, de difícil diagnóstico prenatal, presenta elevada mortalidad.

Fracaso escolar: algunas consideraciones para los pediatras / Asociación entre el uso de dispositivos con pantalla y la integridad de la sustancia blanca en niños preescolares

School-aged children who are not progressing academically: considerations for paediatricians

Rey-Casserly C, McGuinn L, Lavin A; AAP Committee on psychosocial aspects of child and family health. Section on Developmental and Behavioural Pediatrics. Pediatrics. 2019; 144: e20192520.

«El fracaso escolar es un gran problema que debiera ser abordado desde todos los ámbitos», apuntaba el buen pediatra Venancio Martínez en un editorial de Pediatría Integral en septiembre de 2014, sobre una observación de las cifras de fracaso escolar en España que nos colocan en los puestos de cabeza de la Unión Europea. En Estados Unidos las cifras se sitúan en entorno de la media europea. La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha considerado que el fracaso escolar es también responsabilidad del pediatra y ha publicado unas consideraciones para los pediatras que pasamos a resumir.

Se estima que un 13% de los niños escolarizados tiene algún tipo de problema de aprendizaje. De estos, un 35% tendría algún problema específico de aprendizaje (entendido como una alteración en uno o más de los procesos psicológicos básicos que participan en el entendimiento y en el uso del lenguaje, que se manifiestan como una incapacidad para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos), un 20% alteraciones del lenguaje y un 13% otros problemas de salud que limitan la capacidad de estar alerta o la vitalidad, como las cardiopatías, el asma o la epilepsia, entre otros. Un 9% de esos niños estaban diagnosticados de trastorno del espectro autista, un 6% de discapacidad intelectual y otro 6% de retraso del desarrollo psicomotor. Algo menos del 2% de los niños presentaba múltiples discapacidades.

Aunque la mayor parte de la responsabilidad para la evaluación y el manejo de estos niños con problemas académicos recae tradicionalmente en el sistema escolar, los pediatras, como garantes del bienestar y de la salud de los niños, contribuyen de forma importante. La AAP, a través de la Sección de Neurodesarrollo y Conducta, señala en este documento de posicionamiento el papel que debe corresponder al pediatra, que incluye las siguientes funciones:

• Prevención. Incluye la contribución a proteger a estos niños frente al daño cerebral. Las vacunaciones, el seguimiento del crecimiento y del desarrollo, el cribado de la anemia, la promoción del uso de cascos en las actividades deportivas, las medidas de fijación para los vehículos, la prevención en el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias, junto con la identificación del riesgo psicosocial, son algunas de las herramientas que emplean los pediatras en su práctica habitual.

• Reconocimiento temprano de los problemas de aprendizaje. Debe realizarse una historia detallada previa en el periodo perinatal, del desarrollo y el comportamiento y del patrón de sueño. La recogida precisa de una historia familiar y social (p. ej., algunas veces las historias de trauma personal y la ansiedad pueden interferir en el aprendizaje), así como de múltiples cambios de colegio. Debe completarse con una exploración física exhaustiva, poniendo especial atención a las alteraciones neurológicas (tono, coordinación).

• Diagnóstico de las afecciones médicas subyacentes. En algunos niños, la historia y los hallazgos físicos revelan la necesidad de realizar pruebas adicionales, como el electroencefalograma, las pruebas de neuroimagen y los test genéticos y/o metabólicos.

• Remisión para evaluaciones más específicas. Es frecuente requerir la valoración por parte de psicólogos, neuropsicólogos o logopedas que evalúen las habilidades de capacidad cognitiva, el funcionamiento adaptativo de los logros académicos, las habilidades de comunicación, el funcionamiento motor, el estado emocional y/o de comportamiento de estos niños. A pesar de estas derivaciones, el pediatra acompañará a la familia y le ayudará a tomar decisiones.

Lo que aporta este trabajo:

Lo que tradicionalmente se ha considerado un problema de las familias y las escuelas, el fracaso escolar, es también un aspecto en el que el pediatra se debe ver involucrado. Por una parte, porque existen motivos directamente médicos por los que los niños pueden fracasar en el colegio. Pero, por otra, el fracaso escolar, además de otras situaciones del entorno escolar, está muy directamente relacionado con la salud. Como bien comenta Venancio Martínez, «el estudio del desarrollo en la edad preescolar, precisamente cuando nuestro contacto con los padres es más frecuente, debería detectar a estos niños antes de que puedan tener dificultades en la escuela». Asimismo, deberían participar más activamente en el asesoramiento del diseño de los planes educativos. El reto es grande e implica una mejora en los programas de formación de los pediatras en el periodo de residencia, pero también en la formación continuada, en especial en el ámbito de la atención primaria, además de una mayor cercanía a la realidad de los centros educativos. Abordajes como el de la AAP, a través de su estrategia «Bright Futures: Guidelines for health supervision of infants, children and Adolescents», pueden servir de guía para ello.

• Tratamiento. Algunos niños necesitan tratamientos médicos concretos, y otros más ayuda por parte de logopedas, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales. El pediatra debe ser el que coordine estos tratamientos. La meta última del tratamiento es permitir al niño alcanzar su máximo potencial, lo cual requiere muchas veces ciertas adaptaciones y modificaciones en la educación (regulado por ley). La evidencia revela que hacer repetir de curso a un niño no es una estrategia efectiva para ayudarle a encontrar su máximo potencial.

• Monitorización. Se utilizan instrumentos y cuestionarios estructurados para medir en los niños el funcionamiento cognitivo y adaptativo, el habla y el lenguaje, el estado conductual y emocional, las habilidades motoras finas y la coordinación en las evaluaciones. Los logros académicos del niño se valoran usando medidas estandarizadas. Es importante establecer un diálogo continuo entre los pediatras y las escuelas.

Un papel clave para el pediatra que atiende a niños con alteraciones de salud mental o del neurodesarrollo es ayudar a los adultos implicados en su educación a percibir apropiadamente las fortalezas y los desafíos que en ella se plantean. Estos niños pueden ser percibidos como perezosos o intencionadamente oposicionistas, más que como niños con un déficit neurocognitivo que les imposibilita alcanzar un progreso académico típico.

M.J. Galiano Segovia

Pediatra. Centro de Salud María Montessori. Leganés (Madrid)

Associations between screen based media use and brain White matter integrity in preschool-aged children

Hutton JS, Dudley J, Horowitz-Kraus T, DeWitt T, Holland SK. JAMA Pediatr. [DOI: 10.1001/jamapediatrics,2019.386].

En este estudio, los investigadores se plantearon confirmar científicamente si existen riesgos neurobiológicos debido al uso de dispositivos electrónicos en niños preescolares. Analizaron la asociación entre el uso de pantallas a esa edad y los índices de integridad y mielinización de la sustancia blanca, especialmente de los tractos relacionados con el lenguaje, las funciones ejecutivas y el inicio de la lectura. Partieron de la hipótesis de que un mayor tiempo de uso de pantallas estaría asociado con una menor mielinización en esas áreas cerebrales y con peores puntuaciones en los test que evaluaban dichas capacidades.

La investigación fue coordinada por el Dr. Hutton, pediatra del Hospital Infantil de Cincinnati. Se llevó a cabo un estudio transversal entre agosto de 2017 y noviembre de 2018. Completó todas las pruebas un total de 47 niños sanos de 3-5 años de edad, nacidos con, al menos, 36 semanas de edad gestacional, y sin factores de riesgo ni alteraciones en su neurodesarrollo.

Los padres rellenaron una encuesta sobre el uso de dispositivos con pantallas (Screen Q survey), que consta de 15 ítems en los que se valora el acceso a pantallas, la frecuencia de uso y el contenido visualizado, solos o en compañía de los padres. Las puntuaciones van de 0 a 26, y las más altas reflejan un mayor uso de dispositivos electrónicos.

A los niños se les realizaron test para valorar el lenguaje, la comprensión lectora y el procesamiento fonológico (CTOPP-2), test de denominación rápida de objetos, test de vocabulario expresivo (EVT-2) y test de habilidades prelectoras Get Ready to Read (GRTR).

Se completó el trabajo realizando a los niños estudios de neuroimagen mediante resonancia magnética dinámica, una potente técnica para cuantificar la integridad de la sustancia blanca cerebral, y en concreto valorar la organización y la mielinización de los tractos. Se valoraron especialmente las áreas relacionadas con el lenguaje. El fascículo arqueado co¬necta las áreas cerebrales receptiva (Wernicke) y expresiva (Broca) del lenguaje, y se asocia con habilidades como la fonología y el vocabulario. El fascículo uncinado y el fascículo longitudinal inferior se relacionan con el procesamiento semántico, la integración emocional y la incorporación de imágenes visuales.

Aunque las redes sensoriales maduran relativamente pronto, las conexiones para habilidades intelectuales superiores, como el lenguaje, las funciones ejecutivas y la lectura, tienen

un desarrollo un poco más tardío, y dependen mucho de la es¬timulación tanto en el hogar como en otros ambientes.

Resultados y conclusiones del estudio

Al analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el estudio, se observó una asociación entre un mayor uso de pantallas en los niños preescolares y una menor mielinización de las áreas y tractos de sustancia blanca cerebral relacionados con el lenguaje, la función ejecutiva y las habilidades para la lectura. Es decir, los niños con un mayor uso de pantallas tenían una menor «maduración» en las áreas cerebrales que intervienen tanto en el lenguaje como en la lectura, así como puntuaciones más bajas en los test del lenguaje y vocabulario.

En este estudio se pone de manifiesto que, al menos en algu¬nos aspectos, el uso de dispositivos con pantallas durante la temprana infancia se acompaña de riesgos neurobiológicos.

Lo que aporta este trabajo:

Los autores responden a la demanda de la sociedad de apoyar consejos saludables en datos objetivos y con rigor científico. Es la primera vez que se publica un estudio con pruebas de neuroimagen sobre la repercusión del uso de pantallas en niños preescolares. Aunque la muestra no es muy amplia, hay que valorar el enorme esfuerzo que supone llevar a cabo este tipo de estudios en niños tan pequeños. Es difícil que los preescolares colaboren en los test, y las pruebas de neuroimagen no siempre pueden realizarse correctamente a esta edad.

Los resultados de este artículo apoyan las recomendaciones que tanto desde la Asociación Española de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud se están realizando sobre la importancia de limitar el uso de pantallas en niños pequeños.

Se necesitan más estudios de este tipo para conocer cómo influye el uso de pantallas según las diferentes edades de los niños y confirmar su alcance a largo plazo.

C. Esteve Cornejo

Pediatra. Clínica Universidad de Navarra. Madrid

Eficacia de un inhalador descongestionante específico con película protectora en el manejo de la rinitis alérgica. Estudio multicéntrico aleatorizado y controlado

Introducción: Las terapias no farmacológicas en el tratamiento de la rinitis alérgica (RA) son de gran importancia, sobre todo en los niños. El uso adyuvante de irrigaciones ayuda a eliminar los potenciales alérgenos y la mucosidad, y mejora la sintomatología de rinitis.

Material y métodos: Estudio piloto, multicéntrico, aleatorizado (2:1) y controlado, sobre el uso de un inhalador con ácido hialurónico al 0,2%, dexpantenol y goma xantana para aliviar la congestión nasal en pacientes pediátricos con RA, con un seguimiento de 45 días.

Resultados: Se incluyeron 80 pacientes de 6-11 años de edad (51 en el grupo de estudio y 29 en el grupo control). La congestión nasal y la dificultad para respirar sólo disminuyeron significativamente (p <0,0001) en el grupo de estudio. La rinorrea y la frecuencia de los estornudos mejoraron en ambos grupos (p <0,05). No obstante, la respiración bucal, la intensidad de los estornudos, el picor nasal y faríngeo, la anosmia y los síntomas oculares sólo mejoraron con el uso del inhalador. En el registro diario de los padres, durante la primera y la tercera semana, los síntomas de RA sólo disminuyeron significativamente en el grupo de estudio (p <0,0001). Al final del estudio, en la escala de Impresión Clínica Global el médico consideró mejoría en el 93,9% de los sujetos del grupo de estudio frente a un 52,4% en el grupo control.

Conclusiones: En comparación con el tratamiento habitual, el uso del inhalador con película protectora de la mucosa como medida adyuvante contribuye a mejorar de forma significativa la sintomatología de la RA, incluidos los síntomas oculares acompañantes.

Uso de internet en los pacientes que acuden a consultas externas de pediatría de un hospital general

Introducción: La relación médico-paciente asiste a un nuevo paradigma: la búsqueda de información médico-sanitaria por los pacientes, en ocasiones antes o después de acudir a consulta médica.

Material y métodos: Estudio transversal, observacional, no experimental. Encuesta en las consultas externas de un hospital general de área a los padres/madres que acudían por primera vez.

Resultados: Contestaron 220 progenitores. El 90% disponían de conexión a internet en su domicilio y el 98% en su móvil. Solo el 38% buscaron información antes de acudir y el 25% la buscarían al llegar a su domicilio. El 34% de los encuestados encontró información relacionada con su problema y al 26% les resultó adecuada. Al 38% les hubiera gustado que tras la visita su médico les hubiese recomendado alguna página web de calidad y a un 80% les parecía una buena idea que el servicio de pediatría contase con su propia página web.

Conclusión: Cada día es más frecuente que los pacientes busquen información médico-sanitaria en internet antes de acudir a consulta y por ello los profesionales sanitarios y los propios servicios deben estar preparados para ofrecer información de calidad por estos medios.

Miocardiopatía dilatada en un recién nacido de madre infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana

La miocardiopatía dilatada en pediatría es un reto para los cardiólogos pediátricos, tanto por su etiopatogenia como por su pronóstico. Presentamos el caso de un lactante de 1 mes y medio de vida con diagnóstico de miocardiopatía dilatada cuya madre estaba infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Cólico renal como forma de expresión de adenoma paratiroideo

El hiperparatiroidismo primario es una entidad muy poco frecuente en la edad pediátrica. La mayoría de los casos son esporádicos y debidos a adenomas. Debe sospecharse ante una hipercalcemia con parathormona elevada. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección, con una evolución favorable de los casos en general.

Presentamos el caso de una niña de 9 años de edad con adenoma paratiroideo, iniciado en forma de cólico renal e hipercalcemia. La gammagrafía tiroidea con tecnecio-99 sestamibi confirmó el diagnóstico. Tras la intervención quirúrgica presentó una buena evolución, con normalización de las concentraciones de calcio.

En el diagnóstico diferencial del cólico renal en niños, hay que tener en cuenta la posibilidad subyacente de enfermedades raras con tratamiento específico, como el adenoma paratiroideo.

El tiempo frente a una pantalla se asocia con problemas de inatención en preescolares: resultados del estudio de la cohorte de recién nacidos CHILD / Uso de concentrados de cannabis en adolescentes

Screen-time is associated with inattention problems in pre-schoolers: results from

the CHILD birth cohort study

Tamana SK, Ezeugwu V, Chikuma J, Lefebvre DL, Azad MB, Moraes TJ, et al. PLoS One. 2019; 14(4): e0213995.

M.J. Galiano Segovia

Pediatra. Centro de Salud María Montessori. Leganés (Madrid)

Cannanbis concentrate use in adolescents

Meier MH, Docherty M, Leischow SJ, Grimm KJ, Pardini D. Pediatrics. 2019; 144(3): e20190338.

C. Esteve Cornejo

Pediatra. Clínica Universidad de Navarra. Madrid

Transfusión en anemia hemolítica autoinmune: una cuestión vital. A propósito de un caso

Introducción: La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es rara en la infancia, con una incidencia anual estimada de 1 cada 80.000 personas en la población general. La anemia suele ser moderada y bien tolerada por el paciente. Las transfusiones de concentrados de hematíes no están indicadas habitualmente, salvo en situaciones de riesgo vital.

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente con AHAI por anticuerpos IgG calientes. Tras el diagnóstico se inició tratamiento corticoideo, y la paciente requirió una transfusión de concentrados de hematíes en 2 ocasiones y 3 dosis de inmunoglobulinas como tratamiento adyuvante.

Conclusiones: Por regla general debe evitarse la transfusión de concentrados de hematíes en la AHAI, salvo en situaciones que comprometan la vida del paciente, puesto que podrían intensificar la hemolisis. Sin embargo, en algunos de estos pacientes la enfermedad puede presentarse como una emergencia que aconseje la transfusión inmediata pese a los riesgos que ello implica, ante la presencia de signos de hipoxia cerebral, cardiaca o renal. Se debe individualizar el caso de cada paciente, y valorar más que nunca el riesgo-beneficio.

Exantema escarlatiniforme con mala respuesta a amoxicilina

La escarlatina estafilocócica es una entidad poco frecuente, que consiste en una forma atenuada del síndrome de piel escaldada, causada por la toxina TSST-1 de Staphylococcus aureus. Cursa con exantema escarlatiniforme (micropapular de base eritematosa) e hiperalgesia a la palpación, con evolución a lesiones faciales exudativas y/o costrosas. La infección está favorecida por traumatismos cutáneos menores.

Se debe sospechar ante un exantema escarlatiniforme con mala evolución y/o ausencia de respuesta a amoxicilina o penicilina G, por la posibilidad de tratarse de S. aureus resistente a penicilina. Ante la sospecha del cuadro, debe instaurarse tratamiento sistémico, preferiblemente intravenoso y de elección cloxacilina, valorando añadir clindamicina para evitar la progresión a bacteriemia y atenuar los efectos de la producción de toxinas. En caso de gérmenes sensibles a meticilina, la respuesta al tratamiento es rápida y favorable. Presentamos un caso de exantema escarlatiniforme con mala respuesta a amoxicilina causado por S. aureus.

Miastenia gravis ocular: causa poco común de ptosis palpebral

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune de la transmisión neuromuscular, causada por la producción de anticuerpos que destruyen o alteran la función de los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica. Se caracteriza por una rápida fatigabilidad y debilidad fluctuante de los músculos estriados. El trastorno se ha asociado a la presencia de otras enfermedades autoinmunes, y más raramente al timoma. La ptosis palpebral es el síntoma más frecuente, y la miastenia gravis ocular (MGO) la forma clínica de presentación habitual en la infancia. La detección de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina (anti-ACh) asegura el diagnóstico; en casos seronegativos, suele ser necesario realizar el test del edrofonio o estudios electrofisiológicos. La remisión espontánea en los casos de MGO es frecuente, aunque hay pacientes que desarrollan miastenia gravis generalizada durante su evolución. La piridostigmina es el tratamiento de elección en la MGO; el uso de corticoides u otros inmunosupresores se utilizarán en caso de falta de control, empeoramiento de los síntomas o generalización. La timectomía no suele ser necesaria. La ambliopía debe descartarse y su tratamiento precoz mejora el pronóstico visual. Presentamos un caso de ptosis palpebral secundario a MGO.

Fusobacterium necrophorum: una etiología poco frecuente, pero en aumento, de la mastoiditis aguda en niños pequeños

Introducción: Aunque la mastoiditis aguda está causada principalmente por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, en los últimos años se aprecia un aumento en la incidencia de Fusobacterium necrophorum, especialmente en lactantes.

Caso clínico 1: Lactante que acude a urgencias por fiebre, decaimiento y rechazo de la alimentación. Está taquicárdico, con afectación del estado general, leve palidez cutánea y rigidez de nuca, siendo el resto de la exploración física normal. Con la sospecha de sepsis/bacteriemia se inicia cefotaxima i.v. Pasadas 2 horas aparece otorrea izquierda, y pasadas 36 horas mastoidismo. La tomografía computarizada (TC) craneal pone de manifiesto una otomastoiditis aguda bilateral con absceso subperióstico izquierdo, por lo que el paciente precisa la realización de una mastoidectomía izquierda y un drenaje del absceso subperióstico. En el cultivo del absceso subperióstico se aísla F. necrophorum.

Caso clínico 2: Lactante que acude a urgencias por persistencia de la fiebre y aparición de otorrea a las 24 horas de estar recibiendo amoxicilina-clavulánico v.o. debido a una otitis media aguda derecha. Presenta buen estado general, las constantes son normales y en la exploración física destaca otorrea izquierda con mastoidismo. La TC craneal confirma una otomastoiditis bilateral con posible absceso subperióstico izquierdo. Se realiza una mastoidectomía izquierda y un drenaje del absceso subperióstico. En el cultivo del absceso subperióstico se aísla F. necrophorum.

Conclusión: Ante un lactante con mastoiditis aguda debemos tener en mente el F. necrophorum como posible agente etiológico, asociado con una peor evolución, una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico y un mayor riesgo de complicaciones que otros gérmenes.

Proyecto internacional INSPIRE: «¿Qué es normal en la leche humana?» (I). Oligosacáridos de la leche humana

La leche humana es un fluido complejo, compuesto por una amplia variedad de sustancias, entre las que se incluyen nutrientes y otros componentes bioactivos. Los datos disponibles en la actualidad sugieren que, en condiciones fisiológicas, el número y la concentración de estas sustancias pueden variar en función de muchos factores (base genética, etnia, localización geográfica, dieta, tiempo posparto...). En este contexto, el objetivo del proyecto internacional INSPIRE era conocer la variabilidad natural en la composición de la leche humana entre mujeres sanas que difieren en cuanto a su localización geográfica, etnia, dieta y situación socioeconómica, que se reflejan en la existencia de grandes diferencias en los factores ambientales, microbiológicos y socioculturales relacionados con la crianza y el entorno del recién nacido. En este artículo se muestra el diseño general del estudio y los resultados obtenidos con los oligosacáridos de la leche humana (HMO), uno de los componentes mayoritarios en este fluido biológico, con funciones biológicas muy relevantes para la salud infantil. Los resultados muestran un claro efecto de la cohorte (p <0,05) sobre las concentraciones de casi todos los HMO. Además, la edad materna, el tiempo posparto, el peso y el índice de masa corporal se correlacionaron con varios HMO. Por otra parte, se observaron diferencias en el perfil de HMO entre poblaciones étnicamente similares pero que viven en lugares diferentes, lo que sugiere que los factores medioambientales pueden desempeñar un papel en la regulación de la síntesis de los diferentes HMO.

Urgencias relacionadas con manifestaciones descritas en la alienación parental y su asociación con divorcios conflictivos: el papel del pediatra en medio de la incertidumbre

Antecedentes:El síndrome de alienación parental (SAP), descrito como una forma de maltrato psicológico infantil, suele emerger en el contexto de divorcios conflictivos. El menor rechaza a un progenitor injustificadamente tras la manipulación psicoemocional ejercida por el otro, y acaba interiorizándola como propia, contribuyendo al descrédito del progenitor rechazado.

Objetivos:Determinar la prevalencia de ciertas manifestaciones descritas en el SAP, el rechazo parental (RP) y las acusaciones de abusos sexuales o maltrato del menor por parte de un progenitor hacia el otro (Acusaciones) en la urgencia pediátrica y evaluar su relación con los divorcios conflictivos.

Pacientes y método: Se estudiaron retrospectivamente las historias de los niños atendidos en las urgencias de un hospital terciario, a lo largo de 3 años, con una miscelánea de diagnósticos psiquiátricos y de índole psicosocial al alta. Se correlacionaron las variables RP y Acusaciones con el divorcio y la concurrencia de conflicto.

Resultados:Se estudiaron 357 niños, con una prevalencia de RP del 9% y de Acusaciones del 11%. En ambas se analizaron los diagnósticos al alta y se constató una relación contundente con la situación de divorcio conflictivo. En el análisis de regresión logística, la Odds ratio (OR) de la relación RP/conflicto fue de 5,6 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 2-18; p <0,002), y la de Acusaciones/conflicto de 12 (IC del 95% 4-43; p <0,001).

Conclusiones: La prevalencia encontrada de RP y Acusaciones y su alta relación con los divorcios conflictivos obligan al pediatra a estar instruido y sensibilizado para detectar un posible SAP, reclamando su diagnóstico y atención psicosocial, y evitar ser manipulado y convertido en cómplice inocente de esta forma de maltrato.

Eficacia y seguridad del suero salino isotónico como sueroterapia de mantenimiento tras cirugía general en pacientes pediátricos

Objetivo: Comparar el riesgo de hiponatremia usando solución salina hipotónica (HT) frente a solución isotónica (IT) y sus efectos adversos.

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado, abierto, no ciego, realizado, tras la firma del consentimiento informado, en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos pediátricos tras una cirugía electiva, de 6 meses a 14 años de edad, con un peso >6 kg y natremia al ingreso de 130-150 mEq/L, que se mantuvieron a dieta con sueroterapia i.v. Fueron excluidos los pacientes con anomalías de secreción de hormona antidiurética. Se determinaron los niveles de natremia, calcemia, potasemia y cloremia al ingreso y al cabo de 8, 24 y 48 horas. Se evaluó a los pacientes con normonatremia (135-145 mEq/L).

Resultados: Un total de 60 pacientes recibieron suero HT (glucosalino 1/3: 51 mEq/L de sodio) y 70 suero IT (glucosalino 5/0,9%: 154 mEq/L de sodio). La incidencia de hiponatremia (sodio <135 mEq/L) a las 8 horas en el grupo HT fue del 38,9%, y en el IT del 4,6% (p <0,001) (Odds ratio [OR]= 13,15; intervalo de confianza [IC] del 95%: 3,65-47,3), y a las 24 horas del 43% en el grupo HT y del 11% en el IT (p= 0,021) (OR= 6,15; IC del 95%: 1,43-26,39). Encontramos 3 casos de hipernatremia a las 8 y 24 horas, todos en el grupo IT (7%), sin diferencias significativas (p= 0,2) ni variaciones en la incidencia de acidosis hiperclorémica. Los valores medios de potasemia y calcemia fueron normales

Conclusiones: El suero IT en el postoperatorio de una cirugía general protege frente a la hiponatremia, sobre todo en las primeras 24 horas, sin riesgo significativo de presentar hipernatremia ni acidosis hiperclorémica. Se podrían utilizar soluciones comercializadas estándares sin suplementos de potasio y calcio en el postoperatorio de corta estancia, si las cifras son normales al ingreso.

Incidencia y factores de riesgo del dolor durante la lactancia: estudio prospectivo en una consulta de pediatría en atención primaria

Introducción: El dolor durante el amamantamiento destaca entre las principales causas de destete precoz; sin embargo, los estudios acerca de su etiopatogenia son escasos. El objetivo de este trabajo fue analizar la incidencia de dolor durante la lactancia y los factores de riesgo implicados en su aparición.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio observacional longitudinal prospectivo, en el que se incluyeron 63 díadas madre-hijo. Se evaluó la incidencia e intensidad del dolor (Escala Visual Analógica [EVA]) y se valoró de forma sistemática la técnica de lactancia y la presencia de anquiloglosia en el lactante, entre otros factores de riesgo potencialmente implicados en el dolor. También se realizó un análisis microbiológico de la leche materna.

Resultados: Un 65% de las madres lactantes refirió dolor (EVA ≥3) durante más de 1 semana y, entre ellas, el 29% más de 2 meses. La técnica de lactancia y la anquiloglosia no se relacionaron con un mayor riesgo de aparición de dolor. En cambio, un cultivo de leche materna positivo se asoció con un riesgo muy significativo de dolor (p <0,0001). Se aislaron las mismas especies en las muestras de mujeres con dolor y sin dolor (Staphylococcus epidermidis, S. aureus, estreptocos del grupo viridans, Rothia mucilaginosa y Corynebacterium spp.), pero con una concentración significativamente mayor en el primer grupo. No se aisló Candida spp. en ninguna muestra.

Conclusiones: El análisis microbiológico de la leche materna puede ser un aspecto clave para un abordaje del dolor adecuado y efectivo durante la lactancia.

Sitosterolemia: una causa poco conocida de hipercolesterolemia en la infancia

La sitosterolemia es un trastorno del metabolismo lipídico caracterizado por un aumento de esteroles vegetales (fitoesteroles) en sangre. Su incidencia es muy baja, con menos de 100 casos publicados en la literatura. Se debe a mutaciones en los genes ABCG5 y ABCG8, que codifican las proteínas sterolin 1 y sterolin 2, respectivamente; estas forman un transportador heterodímero (ATP binding cassete), que normalmente facilita la eliminación de esteroles, produciéndose una acumulación de fitoesteroles en sangre y tejidos. Se puede presentar con xantomas, anemia hemolítica, macrotrombocitopenia y artralgias. Los niveles de colesterol suelen ser normales, aunque pueden estar significativamente elevados. Se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular y muerte prematura.

Se presenta la clínica, el manejo y la evolución de 2 hermanos afectados, sin antecedentes de hipercolesterolemia familiar ni consanguinidad, diagnosticados en nuestro centro.

Anemia hemolítica autoinmune por crioaglutininas secundaria a una infección por Mycoplasma pneumoniae en un paciente con drepanocitosis

La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) por crioaglutininas es una entidad poco frecuente en pediatría. Consiste en la unión de inmunoglobulinas tipo M a eritrocitos a bajas temperaturas, con fijación de complemento, lo que conlleva una anemia hemolítica intravascular (mediada por complemento) y/o extravascular (principalmente en macrófagos hepáticos). La mayoría de los casos se presentan tras una infección por Mycoplasma pneumoniae o por el virus de Epstein-Barr. Debe sospecharse en los pacientes con anemia aguda y elevación de parámetros de hemolisis en un contexto infeccioso, y realizar el diagnóstico diferencial con otras causas de anemia hemolítica y parainfecciosa. En el presente caso se pone de manifiesto la dificultad de realizar el diagnóstico de AHAI en un paciente afectado de drepanocitosis desconocida previamente, lo cual condiciona una forma de presentación clinicoanalítica atípica de AHAI secundaria.

Cibermetría y pediatría: una relación manifiestamente saludable (XV)

El principal objetivo de este trabajo es mostrar cómo la correcta aplicación de técnicas cibermétricas a la pediatría puede proporcionar una ingente cantidad de información que, correctamente analizada y contextualizada, facilita la toma de decisiones estratégicas a los distintos agentes involucrados de forma directa o indirecta en esta especialidad médica. En el presente artículo se proponen dos análisis complementarios. El objetivo del primer análisis es determinar la presencia online de las sociedades españolas de pediatría. Para ello, se recopilaron diversas métricas online relacionadas con la presencia, la visibilidad, el impacto y la conectividad de 39 sociedades. Los resultados indican que las sociedades españolas de pediatría no disponen de sitios web de gran impacto y que utilizan principalmente Facebook y Twitter, aunque el uso de estas plataformas difiere ampliamente entre ellas, lo que refleja la existencia de distintas estrategias de comunicación web. El objetivo del segundo análisis es evaluar el impacto de los hashtags relacionados con la vacunación en Twitter, para lo cual se analizaron hashtags en español relacionados con las vacunas sistemáticas recomendadas por la Asociación Española de Pediatría (un total de 18). Los resultados muestran un bajo volumen de contenidos (pocos tweets), que despiertan escaso interés (pocos comentarios) y que obtienen una difusión (retweets) e impacto (likes) moderados.

Caso clínico de enfermedad de Gaucher tipo I y sacroileítis bilateral

La enfermedad de Gaucher (EG) es una enfermedad metabólica rara y hereditaria de almacenamiento lisosómico, cuyo patrón hereditario es autosómico recesivo y está causada por mutaciones en el gen GBA1. En este artículo se describe retrospectivamente el caso clínico de una mujer diagnosticada a los 2,5 años de EG tipo I en el Hospital Universitario de Jerez, cuya evolución se ha seguido en el mismo centro durante más de 20 años. Tras haber estado durante 5 años –aunque de manera interrumpida, debido al desabastecimiento de la enzima– con terapia enzimática sustitutiva (imiglucerasa), desde 2011 (participación en el estudio ENCORE) está siendo tratada con eliglustat tartrato, una terapia de reducción de sustrato. La respuesta al tratamiento es buena y alcanza los objetivos terapéuticos. La sacroileítis bilateral persiste, aunque permanece estable y controlada.

Prescripción de antibióticos para niños en los servicios de urgencias de Estados Unidos (2009-2014) / Toxicidad del cannabis en pediatría

- Es predecible la etiología más frecuente de cada infección si se tienen en cuenta su localización y la edad del paciente.

- Las infecciones respiratorias altas son las que más prescripción antibiótica generan, y en muchos casos erróneamente, ya que la etiología viral es la más frecuente, sobre todo en la edad pediátrica.

- Conviene ajustar la dosis y los días de tratamiento de los antibióticos. En los niños también hay que tener en cuenta que la correcta cumplimentación de los fármacos estará muy determinada por el sabor y la facilidad de su administración.

- Hay que hacer frente a la presión soportada por los médicos al exigir la prescripción de antibióticos, tanto por parte de los padres como por el volumen asistencial al que hacen frente.

- Se ha observado que la disminución del uso de antibióticos de una manera juiciosa no aumenta la frecuencia de complicaciones.

- Los niños no son «adultos pequeños»: a la hora de prescribir tratamientos, en concreto antibióticos, las indicaciones son diferentes.

- Una elevada proporción de antibióticos administrados a niños y adolescentes se prescriben en los servicios de urgencias, ámbito asistencial en el que hay que poner especial atención.

- Todos los profesionales (pediatras o no) que atienden a niños y adolescentes deben conocer las guías de consenso para el tratamiento de enfermedades infecciosas.

- Hay que fomentar el uso apropiado de antibióticos para maximizar el impacto terapéutico y minimizar la toxicidad, el desarrollo de resistencias y los costes.

Hiperfrecuentación en un servicio de urgencias pediátricas de un hospital general universitario

Enfermedad de Gaucher: evolución de dos casos de diagnóstico en edad pediátrica tras 20 años de seguimiento

Enfermedad de Gaucher (EG) es una afección hereditaria poco frecuente, progresiva, con un patrón de herencia autosómico recesivo. Es uno de los trastornos lisosomales más comunes, con una frecuencia estimada de 1/50.000 a 1/100.000 habitantes en la población general, a excepción de la etnia judía ashkenazí, cuya estimación está en 1/850 nacimientos. En este artículo se describe retrospectivamente la evolución de 2 pacientes con EG de tipo 1 diagnosticados y seguidos durante 20 años en el Hospital Torrecárdenas de Almería y que consiguieron revertir los síntomas con tratamiento enzimático sustitutivo de dosis intermedias. Ambos pacientes han permanecido estables con dosis de mantenimiento de enzima y, tras un largo seguimiento, las manifestaciones óseas son mínimas y mantienen una calidad de vida adecuada.

Signo y síndrome de Chilaiditi

El signo de Chilaiditi consiste en la interposición permanente o temporal del colon, el intestino delgado o el estómago en el espacio hepatodiafragmático. Este hallazgo es raro, con una incidencia radiológica del 0,025-0,028% de la población. Cuando está asociado a una sintomatología gastrointestinal, se designa como síndrome de Chilaiditi. Las dos entidades son benignas y no requieren tratamiento quirúrgico.

Síndrome de Kleefstra. Importancia del estudio genético

El síndrome de Kleefstra se caracteriza por una facies peculiar y la presencia de hipotonía, déficit intelectual y retraso grave en la expresión oral, aunque pueden aparecer otras anomalías: cardiacas, de audición, defectos genitales en varones, epilepsia, infecciones respiratorias severas, sobrepeso y alteraciones del comportamiento. Se trata de una enfermedad genética poco frecuente, ocasionada por mutaciones puntuales en el gen histona-lisina-N-metiltransferasa 1 eucromática (EHMT1) o por una microdeleción cromosómica en 9q34.3 (en el 75% de los casos). Este gen codifica una enzima que modifica la función de la histona, esencial para el desarrollo normal. Presentamos el caso clínico de un niño con hipotonía, retraso psicomotor, ausencia de habla y facies peculiar, cuyo diagnóstico se obtuvo gracias a las nuevas técnicas de genética molecular.

Síndrome de Sheldon-Hall. Hallazgos en el periodo neonatal

El síndrome de Sheldon-Hall es un cuadro poco frecuente que pertenece al grupo de artrogriposis distales, patologías que presentan contracturas articulares de predominio distal sin una afectación neurológica o muscular primaria. De herencia autosómica dominante, se ha implicado a diversos genes en su etiopatogenia, aunque sólo se ha podido demostrar una alteración genética de base en aproximadamente la mitad de los pacientes afectados. Presentamos un caso de esta rara enfermedad de diagnóstico neonatal en una paciente sin antecedentes familiares, en la que se pudo identificar una variante patogénica de novo en el gen TNNT3. Analizamos también las características fenotípicas de este síndrome, así como el diagnóstico, el manejo y el pronóstico de estos pacientes a largo plazo.

Efectos del juego en el desarrollo infantil (II): análisis del impacto de un juego digital para lactantes y niños pequeños

El presente artículo tiene por objetivo analizar el impacto que tiene el juego de una aplicación digital en el aprendizaje de niños de 0-6 años de edad. La muestra con que se ha trabajado ha sido diferente según cada uno de los libros que se analizan: Libro 1 (7.454 usuarios), Libro 2 (6.648) y Libro 3 (6.387). La metodología utilizada es cuantitativa y descriptiva de estudio de tendencias, desarrollada durante los 5 primeros meses después de su lanzamiento. Algunos de los resultados obtenidos demuestran una amplia aceptación inicial de los juegos planteados, seguido de un periodo de más regulación respecto a su uso.

Controversias del tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes con síndrome de Prader-Willi

Recogida de orina para cribado en niños / Fármacos asociados a obesidad en primera infancia

Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity

Cetoacidosis diabética en adolescente con fibrosis quística

La dificultad respiratoria aguda en pacientes con fibrosis quística puede deberse a causas metabólicas. La alteración del metabolismo hidrocarbonado es una complicación frecuente en estos pacientes. La diabetes relacionada con la fibrosis quística se debe a una disminución en la secreción de insulina secundaria a la insuficiencia pancreática como causa primaria; sin embargo, el tratamiento glucocorticoideo y otros factores (desnutrición, disfunción hepática, infecciones, etc.) pueden intervenir creando resistencia a la insulina. Es imprescindible establecer un control glucémico en las exacerbaciones respiratorias y en pacientes tratados con fármacos hiperglucemiantes como, por ejemplo, los glucocorticoides orales en la aspergilosis broncopulmonar alérgica.

Efectos del juego en el desarrollo infantil (I): aspectos teóricos

Este artículo tiene por objetivo principal describir cómo el juego puede ejercer una influencia importante en la mejora del aprendizaje infantil. En este sentido, el juego no sólo se considera un acto espontáneo entre niños y niñas, sino también una actividad dirigida, que puede utilizarse como recurso en todas las etapas educativas e, indiscutiblemente, en los diferentes entornos en que se desenvuelve la población infantil: la familia, el barrio, los espacios de ocio, deportivos, etc. En la elaboración de este artículo se ha seguido un método de revisión bibliográfica, cuyos resultados muestran los efectos que puede tener el juego sobre los niños, en todas sus variantes; asimismo, se presentan algunas sugerencias para su gestión y control. Se pretende dar continuidad a esta revisión bibliográfica con un próximo artículo, en el que se intentará realizar un estudio de campo sobre el impacto de los juegos digitales en niños de diferentes franjas de edad.

Anemia en un lactante con síndrome de inmunodeficiencia adquirida: a propósito de un caso

Introducción: En la actualidad, a pesar del cribado universal de VIH en embarazadas, se siguen diagnosticando niños en la fase sintomática de la infección.

Caso clínico: Describimos el caso de un lactante diagnosticado en estadio avanzado de infección por el VIH, con anemia hemolítica secundaria, su evolución y tratamiento.

Conclusión: En nuestro medio es una prioridad mantener un alto índice de sospecha en poblaciones de riesgo de infección por el VIH, siendo el objetivo del pediatra que sean diagnosticados en estadios iniciales de la enfermedad.

Fórmulas extensivamente hidrolizadas. Importancia del grado de hidrolisis

Osteopontina láctea: nuevo ingrediente funcional en las fórmulas infantiles

Efectividad clínica y coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños / Asociación entre la introducción temprana de la alimentación complementaria y el sueño en los niños

Los emolientes actúan proporcionando una barrera sobre la piel, disminuyendo la pérdida de humedad y protegiendo contra los irritantes. Se pueden aplicar directamente sobre la piel, como jabones sustitutivos o aditivos añadidos al agua de baño, con el fin de dejar una capa de aceite sobre la piel.

Aunque hay evidencia de la eficacia de los emolientes que se aplican directamente y un consenso clínico extendido acerca de los jabones sustitutivos, hay menos acuerdo acerca del beneficio potencial adicional de los aditivos del baño, y muy poca evidencia sobre su efectividad. Sin embargo, los aditivos del baño se prescriben ampliamente, con un coste de más de 23 millones de libras anualmente en Inglaterra.

El objetivo de este estudio era determinar la efectividad clínica y el coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños.

Métodos

Ensayo pragmático, multicéntrico, aleatorizado y abierto, con 2 grupos paralelos asignados en una ratio de 1:1, en el que se comparan los aditivos emolientes del baño añadidos al cuidado estándar con el cuidado estándar solo.

Se eligió un diseño pragmático por adecuarse más a las condiciones de vida real que a las ideales o experimentales. No fue posible hacer un placebo convincente como aditivo del baño, por lo que los participantes no eran «ciegos» al tratamiento asignado.

Los niños elegidos para el ensayo tenían entre 1 y 11 años de edad y cumplían los criterios diagnósticos de dermatitis atópica. Se excluyeron los niños con un eccema muy benigno o inactivo en los últimos 12 meses, definido como una puntuación de ≤5 en la escala de gravedad del eccema de Nottingham (de 3 a 15 puntos, en que 3-8 es benigno, 9-11 moderado y 12-15 grave). También se excluyeron los niños que solían bañarse menos de 1 vez por semana o cuyos cuidadores no aceptaron la aleatorización.

Los participantes se reclutaron desde 96 consultas generales en Gales y en el oeste y sur de Inglaterra, en cuyas historias clínicas figuraba el diagnóstico de eccema para el que habían necesitado tratamiento en los últimos 12 meses. Un investigador telefoneaba a los padres para informarles y confirmar la probabilidad de elegir a los niños, así como para concertar una cita de referencia. En esa cita se daba el consentimiento informado y se completaban los cuestionarios basales. El resto de los cuestionarios se cumplimentaron online o por correo.

A los participantes en el grupo de intervención, su médico general les prescribía aditivos del baño, y se les pedía que los usaran regularmente durante 12 meses. Al grupo control no se les prescribía aditivos del baño y se les pedía que no los usaran durante 12 meses.

A ambos grupos se les daban consejos estandarizados por escrito de cómo lavarse y se les aconsejaba que continuaran con su manejo habitual del eccema, incluidos los emolientes sobre la piel y el corticoide tópico cuando se requirieran. La atención clínica continua no cambió.

Los padres medían semanalmente la intensidad del eccema (patient oriented eczema measure [POEM]) durante 16 semanas. Se incluían 7 preguntas, cuyas respuestas se puntuaban de 7 a 28, en que 0-2 era limpio a casi limpio, 3-7 leve, 8-16 moderado y 17-28 intenso. La diferencia mínima clínicamente importante de POEM era de 3 puntos.

El POEM era la única medida de la intensidad del eccema por parte de los pacientes que mostraba validez y reproducibilidad. También se midió la gravedad del eccema mediante el POEM cada 4 semanas desde el inicio hasta la semana 52, la calidad de vida relacionada con la enfermedad a las 16 semanas y al año. Se valoró el impacto familiar, el número de exacerbaciones que requirieron consulta, el tipo de tratamiento pautado, la adherencia a la asignación al tratamiento y los efectos adversos, como el rascado, el enrojecimiento o las caídas en el baño.

El tamaño muestral estimado para obtener una diferencia en la puntuación POEM >3 fue de 338 pacientes. Para cubrir las pérdidas estimadas del 20%, la muestra se aumentó a 423 pacientes.

Los participantes se incluyeron en el estudio entre diciembre de 2014 y mayo de 2016. Se enviaron invitaciones a los padres de 12.504 niños y se recibieron 1.451 respuestas; de éstos, 920 estaban interesados en participar en el estudio, 662 tenía criterios elegibilidad y 482 entraron en el ensayo (264 en el grupo intervención y 218 en el grupo control).

El 31% (124/397) de los participantes se bañaban menos de 3 veces a la semana, el 33% (130/397) 3-4 veces, y el 36% (143/397) ≥5 veces.

La línea de base del POEM fue de 9,5 (desviación estándar [DE]= 5,7) en el grupo de aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo de no aditivos. La puntuación POEM basal fue de 9,5 (DE= 5,7) en el grupo con aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo control.

La media de la puntuación POEM en el periodo de 16 semanas era de 7,5 (DE= 6) en el grupo de aditivos del baño y de 8,4 (DE= 6) en el grupo de no aditivos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación POEM semanalmente entre los 2 grupos, ni tampoco en el impacto familiar, la calidad de vida percibida, el número de exacerbaciones, y el tipo y la cantidad de corticoide tópico o inhibidores de calcineurina tópicos prescritos en un año.

Cuando se consideró la frecuenta de los baños, se encontró un pequeño beneficio clínicamente significativo al añadir emolientes en los niños que se bañan ≥5 veces por semana con eccema de grado leve. En estos casos el resultado del POEM era de 2,7 puntos más (intervalo de confianza: 0,63-3,91) en el grupo de no aditivos.

Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos.

Según los resultados del estudio, el hecho de añadir emolientes en el baño no se puede considerar una intervención coste-efectiva. Sólo parece ayudar algo en casos de eccemas leves y en los niños que se bañan con más frecuencia (≥5 veces por semana).

Lo que aporta este estudio

El eccema en niños, en especial en los casos moderados-graves, es causa de gran incomodidad para el paciente y su familia. El tratamiento fundamental continúa siendo la aplicación de emolientes. Sin embargo, sigue siendo objeto de controversia cuál es la frecuencia adecuada de baños en estos niños, así como el régimen de emolientes más eficaz. Con este estudio se muestra que la adición de emolientes al baño tiene sólo un beneficio relativo, y únicamente son efectivos si se emplean con una frecuencia de baño diaria o casi diaria.

M.J. Galiano Segovia

Pediatra. CS María Montessori. Leganés (Madrid)

Perkin MR, Bahnson HT, Logan K, Marrs T, Radulovic S, Craven J, et al.

JAMA Pediatrics. 2018; e180739 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0739]

Los autores comienzan su trabajo recordando que en el Reino Unido –al igual que ocurre en España– las autoridades sanitarias recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses. Sin embargo, el 75% de las madres británicas habían introducido alimentos distintos de la leche (solids; alimentación complementaria [AC]) a los 5 meses. Aproximadamente, una cuarta parte de ellas atribuía la causa de ello a los despertares nocturnos del niño. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud recomienda introducir estos alimentos cuando el niño esté preparado, recordando que no siempre que un lactante se despierta por la noche es señal de que tenga hambre o de que haya que introducir la AC. En caso de que hubiera que introducir algún complemento, se recomienda realizar diferentes tomas de leche. Por otra parte, existe la creencia común de que introducir la AC antes ayuda a los niños a dormir mejor. Aunque las recomendaciones de las autoridades no van en ese sentido.

El estudio EAT (Enquiring About Tolerance), patrocinado por la Food Standards Agency y el Medical Research Council, se llevó a cabo entre enero de 2008 y agosto de 2015. En dicho estudio participaron 1.303 lactantes amamantados que fueron aleatorizados en 2 grupos. Uno de ellos seguía las recomendaciones habituales (lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes), mientras que en el otro se pedía a las madres que, al tiempo que mantenían la lactancia, incluyeran otros alimentos a partir del tercer mes. Los padres cumplimentaban un cuestionario online cada mes durante el primer año, y luego cada 3 meses hasta los 3 años. En el cuestionario se registraba la frecuencia de consumo de alimentos, así como la frecuencia y la duración de las tomas y otros aspectos relacionados con el sueño de los bebés (valorado mediante el Brief Infant Sleep Questionnaire, validado también en español). Simultáneamente, se evaluaba la calidad de vida de la madre mediante un cuestionario validado de la Organización Mundial de la Salud (Quality of Life-BREF Instrument).

De los 1.303 lactantes seleccionados, 1.225 (94%) fueron seguidos hasta el final del estudio, 608 en el grupo de consejos habituales y 607 en el de introducción precoz de la AC.

El hallazgo principal fue que los niños en que se introdujo antes la AC dormían más tiempo y se despertaban menos veces que los que recibían sólo lactancia materna. La diferencia era mayor a los 6 meses: una media de 16,6 minutos más de sueño por noche (2 h a la semana) y una disminución en los despertares nocturnos (del 9%). En la respuesta sobre la calidad del sueño, los padres del grupo control señalaron una mayor incidencia de problemas leves, pero también graves (Odds ratio= 1,8; intervalo de confianza del 95%: 1,22-2,61). Había una relación directa entre la calidad de vida de las madres y el sueño de sus hijos.

En la discusión, los autores señalan que, a la luz de estos resultados, debería revisarse la consideración «oficial» de que la introducción de la AC antes de los 6 meses no se asocia a un mejor sueño del lactante.

Lo que aporta este estudio

En la alimentación infantil la mayoría de las recomendaciones están basadas en la tradición y en las opiniones de expertos. Es difícil realizar estudios controlados en los niños más pequeños. Por esta razón, son bienvenidos los estudios como el EAT, encaminados a conocer las mejores estrategias para la prevención de las alergias alimentarias. Los resultados publicados en este artículo proceden de un subanálisis del estudio y, aun con las limitaciones de cumplimentación de las recomendaciones a las que se enfrentaron los investigadores, proporcionan una información valiosa, aunque debe ser contrastada con seguimientos a largo plazo y en otras cohortes. Mientras tanto, la recomendación de mantener la lactancia materna exclusiva, si es posible, durante los primeros 6 meses debe seguir siendo un objetivo para todos los profesionales de la salud al cuidado de los niños.

J.M. Moreno Villares

Director del Departamento de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra

Luxación congénita de rótula. Diagnóstico en un adolescente sano

La luxación congénita de rótula es una entidad clínica excepcional, en la que la rótula se encuentra luxada de forma permanente y no puede reducirse de forma manual. Se suele manifestar al nacimiento, aunque en algunos casos el diagnóstico puede retrasarse hasta la adolescencia o la edad adulta. El diagnóstico temprano permite la corrección quirúrgica con el fin de evitar las secuelas tardías, incluidos los cambios degenerativos prematuros de la rodilla. Se presenta un caso de luxación congénita de la rótula en un adolescente de 12 años de edad, sano y jugador de fútbol.

Sobrepeso y obesidad en adolescentes adoptados internacionalmente

Psicoprofilaxis quirúrgica pediátrica: experiencia inicial en un centro privado

Miositis aguda benigna de la infancia secundaria a una infección por el virus influenza A subtipo H1N1

Meningitis y responsabilidad profesional médica en pediatría: ¿en qué podemos mejorar?

Resultados de aplicar durante 13 años el protocolo de cribado universal de la hipoacusia en recién nacidos y estudio de los casos que no superan el cribado

La Cátedra Ordesa reúne en Barcelona a destacados expertos internacionales en nutrición infantil

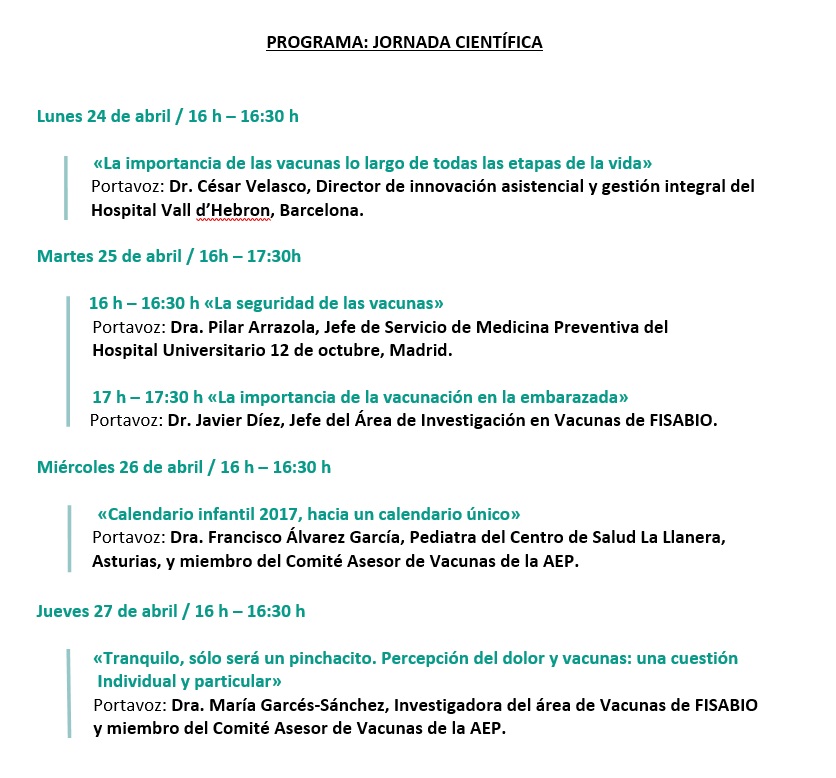

Jornadas Científicas de la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil

Los primeros 1.000 días de la vida de una persona pueden condicionar su salud durante el resto de su vida. Algunas evidencias científicas muestran que la nutrición y el estilo de vida en los primeros años pueden programar nuestra salud y el riesgo de padecer enfermedades en el futuro. De esta forma, la nutrición infantil se ha convertido en una de las principales áreas de investigación actuales.

La Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil abordará en sus V Jornadas Científicas Internacionales, que se celebrarán los próximos días 26 y 27 de abril en Barcelona, los últimos avances científicos que guiarán el futuro de la alimentación infantil desde los primeros meses de vida, para conseguir un envejecimiento más saludable y contribuir a prevenir enfermedades.

Las Jornadas Científicas Internacionales están organizadas por la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil, impulsada por Laboratorios Ordesa y ubicada en la Universidad de Granada y cuenta con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Cantabria. El encuentro reunirá más de 300 especialistas en Pediatría procedentes de más de 10 países de Europa, América, Oriente Medio y Asia.

Entre los ponentes asistentes destacan: Cristina Campoy, directora de la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil y Titular del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, miembro de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (ESPGHAN) y la Early Nutrition Academy (ENA); Alessandro Fiocci, director del Departamento de Alergías en el Hospital Pediátrico Bambino Gesú de Roma; Francisco Guarner, Científico principal de la Unidad de Investigación de Sistema Digestivo del Institut de Recerca Vall d’Hebrón de Barcelona y Presidente de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (SEPYP); Olivier Goulet, profesor de Pediatría en la Universidad de París V-René Descartes y Presidente del Centro Nacional de Referencia para Enfermedades Raras del Necker University; Marjo-Riita Jarvelin, Catedrática en Epidemiología de Trayectoria Vital en el Imperial College de Londres; Luis Moreno, Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Coordinador del Grupo de Investigación GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development) de la Universidad de Zaragoza y Presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEN); Susan Ozanne, Profesora de Desarrollo Endocrino de la Universidad de Cambridge y miembro del Consejo de la International Society for the Developmental Origin of Health and Disease; Hanja Szwajeska, Doctora y Catedrática del Departamento de Pediatría de la Universidad de Varsovia (Polonia) y Editora Jefe del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; e Yvan Vandenplas, Catedrático en Pediatría y Jefe del Hospital Pediátrico KidZ Health Castle en el Hospital Universitario de Bruselas.

V JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA CÁTEDRA ORDESA DE NUTRICIÓN INFANTIL

Día:

La vacuna oral contra el rotavirus neonatal (RV3-BB) / La estigmatización de la obesidad en niños y adolescentes

Human neonatal rotavirus vaccine (RV3-BB) to target rotavirus from birth

Este ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, incluyó a 1.649 participantes, y se llevó a cabo entre enero de 2013 y julio de 2016 en centros de atención primaria y hospitales en Indonesia. A las mujeres embarazadas se les facilitaba el consentimiento informado por escrito. El consentimiento informado escrito final se obtenía de los padres, después de nacer el niño, y antes de que se confirmara la elegibilidad para la participación del lactante en el ensayo.

Los lactantes eran elegibles si estaban sanos, habían nacido a término, tenían 0-5 días de edad y un peso al nacer entre 2,5 y 4 kg. Se les asignaba de forma aleatoria, en una ratio 1:1:1, a uno de los tres grupos siguientes: a) grupo de vacuna con administración en periodo neonatal; b) grupo de vacuna con calendario de lactante, y c) grupo placebo.

Los participantes recibían 4 dosis orales de 1 mL de vacuna o placebo según el grupo de ensayo asignado, con dosis a los 0-5 días de vida (dosis 1), 8-10 semanas (dosis 2), 14-16 semanas (dosis 3) y 18-20 semanas (dosis 4). Cada uno de los dos grupos de vacuna recibía 3 dosis de RV3-BB y 1 dosis de placebo. En el grupo de periodo neonatal, las 3 primeras dosis eran RV3-BB y la cuarta de placebo, y en el grupo de calendario de lactante la primera dosis era placebo y las 3 siguientes RV3-BB.

Se efectuó un seguimiento de los participantes por contacto telefónico semanalmente y se establecieron visitas mensuales hasta los 18 meses. Si aparecía sangre en las heces, se realizaba una ecografía abdominal para descartar una invaginación intestinal. La respuesta a la vacuna se constataba según la respuesta inmune en suero (título de anticuerpos 3 veces mayor que el valor basal, 28 días tras la administración de la vacuna) o sembrado de RV3-BB en las heces.

Cuando se administraban 3 dosis de RV3-BB acorde con el calendario neonatal, la eficacia de la vacuna contra la GE grave por rotavirus era del 75% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 44-91; p <0,001) a los 18 meses de edad, y del 94% (IC del 95%: 56-99; p= 0,006) a los 12 meses de edad. La eficacia de la vacuna contra la GE aguda por rotavirus de cualquier intensidad en el grupo de calendario neonatal era del 63% (IC del 95%: 37-81; p <0,001) a los 18 meses de edad. En el grupo de calendario del lactante, la eficacia de la vacuna era del 51% (IC del 95%: 7-76; p= 0,03) a los 18 meses de edad y del 77% (IC del 95%: 31-92; p= 0,0008) a los 12 meses de edad. La eficacia de la vacuna frente a la GE por rotavirus de cualquier intensidad si RV3-BB se administraba acorde con el calendario de lactante era del 45% (IC del 95%: 12-69; p= 0,01) a los 18 meses de edad. El tiempo transcurrido desde el momento de la aleatorización hasta el primer episodio de diarrea grave por rotavirus era significativamente más largo en los participantes que recibieron RV3-BB que en los que recibieron placebo. Se detectó G3P rotavirus en las heces de 46 de los 49 participantes que presentaron una diarrea grave por rotavirus. Después de los 18 meses de edad, el 5,6% de los participantes en el grupo placebo sufrió una GE grave por rotavirus, el 1,4% del grupo de calendario de vacuna neonatal y el 7% del grupo de calendario de vacuna de lactantes. Esto demuestra una eficacia de la vacuna del 75% en el grupo del calendario, del 51% en el de lactantes y de un 63% en ambos grupos combinados.

Este estudio muestra que la RV3-BB proporciona protección contra la diarrea grave por rotavirus. Cuando se administra acorde con un calendario neonatal, la vacuna RV3-BB tiene una eficacia del 94% a los 12 meses de edad y del 75% a los 18 meses, hallazgos que apoyan la administración de RV3-BB en el periodo neonatal inmediato.

Es interesante constatar que, pese a los grandes avances obtenidos con las nuevas vacunas, se trabaja con intensidad para mejorar la cobertura vacunal, en especial en las poblaciones o en las situaciones más desfavorecidas. Este estudio es una buena muestra de esa línea de trabajo.

Centro de Salud María Montessori. Leganés (Madrid)

Principales fórmulas especiales utilizadas en lactantes

Hoy en día tenemos a nuestra disposición varios tipos de fórmulas especiales adaptadas para su uso en lactantes, no sólo en enfermedades concretas, sino también en el manejo de problemas digestivos menores. En este artículo se revisan las principales características de estas fórmulas y sus indicaciones de uso aprobadas.

Contaminación ambiental e ingresos pediátricos en un área urbana

La recomendación de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida: algunas consideraciones

La recomendación global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dar «lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida» es considerada por las madres y los profesionales sanitarios un objetivo nutricional idóneo para cualquier lactante, si así se desea y no hay impedimento para efectuarla. Es importante destacar que el llamado «Tercer Mundo», con millones de desfavorecidos, era y es el objetivo fundamental de la difusión y puesta en marcha de un programa de salud de la OMS muy amplio, en el que se incluye dicha recomendación. Las circunstancias socioeconómicas y culturales en los países de nuestro ámbito occidental son diferentes, con una historia bien establecida, por lo que las recomendaciones de la European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition son compatibles con la citada recomendación de la OMS respecto a la introducción de la alimentación complementaria desde los 4 meses. Por ello, esta recomendación debe aplicarse con flexibilidad en nuestro ámbito pediátrico y vigilar los riesgos de ferropenia que puede conllevar.

El debate sobre si hay que exigir o no a los padres que vacunen a sus hijos sigue abierto / «Lactobacillus reuteri» para tratar el cólico infantil

Exemptions from mandatory immunization after legally mandated parenteral counseling

Pediatrics. 2018; 141(1): e20172364.

Clínica de la Universidad de Navarra. Pamplona (Navarra)

Infección por «Bartonella henselae» y virus de Epstein-Barr asociados al inicio de una enfermedad de Crohn en un niño de 2 años

Banco de sangre del cordón umbilical para un posible trasplante futuro / La exposición a un ambiente verde en el lugar de residencia

Cord blood banking for potential future transplantation

Pediatrics. 2017; 140(3): e20171870.

Centro de Salud «María Montessori». Leganés (Madrid)