Eficacia de la recomendación de un patrón de dieta mediterránea en preescolares con sobrepeso y obesidad

Introducción: Tras realizar algunas puntualizaciones −no suficientemente aclaradas en las guías de alimentación− hemos recurrido a la dieta mediterránea tradicional y hemos medido los valores antropométricos al comienzo y al finalizar el año del estudio en pacientes que hacían un cumplimiento razonablemente correcto de las guías, y aun así tenían sobrepeso y obesidad.

Pacientes y métodos: Se incluyeron niños de 2 a 8 años con sobrepeso y obesidad en un programa de educación nutricional denominado «Aprendiendo a comer del Mediterráneo». Para evaluar la calidad de la dieta, hemos utilizado el test Kidmed y para poder medir las nuevas propuestas hemos diseñado el test de la Dieta Mediterránea Tradicional.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 92 pacientes (42 niñas y 50 niños). La edad media fue de 5,3 años. Tras un año de intervención dejaron de ser obesos el 75,7% y dejaron de tener sobrepeso el 74,3%. En conjunto, el percentil del IMC descendió 12,1 puntos. Se consiguió una mejoría en la calidad de la alimentación reflejada en una mejor puntuación de ambos índices. El test Kidmed no resultó apropiado para el control del sobrepeso.

Conclusiones: La aplicación de un patrón de dieta mediterránea tradicional en el ámbito familiar ha resultado muy efectiva en el control de niños con sobrepeso u obesidad. Consideramos que el cumplimiento del test de la Dieta Mediterránea Tradicional junto al programa nutricional «Aprendiendo a comer del Mediterráneo» han sido claves en los resultados.

No es muguet todo lo que parece

Resumen

La lengua vellosa negra (LVN) consiste en una hipertrofia papilar de la lengua que adquiere un aspecto velloso debido al cúmulo de queratina y un color negruzco por la proliferación de bacterias cromógenas. Es un proceso benigno y de etiología comúnmente desconocida, siendo la antibioterapia de amplio espectro el factor etiológico más frecuentemente implicado. Su aparición resulta anecdótica en la edad pediátrica. En este artículo se describe el caso de un lactante de dos meses de vida con lesiones negras sobre una base blanquecina en la lengua, diagnosticado en primera instancia de muguet oral. No presentó ninguna mejoría con el tratamiento antifúngico tópico. Se tomaron cultivos para bacterias y hongos, que resultaron negativos. El lactante se mantuvo asintomático en todo momento y con mejoría progresiva de las lesiones. El cuadro fue compatible con LVN. Su diagnóstico es clínico, siendo primordial hacer un diagnóstico diferencial con el muguet oral, pero también con la pigmentación oscura por ingestión de fármacos o alimentos, mácula melánica congénita y leucoplasia oral vellosa. Es un cuadro autolimitado en pocas semanas cuyo tiempo de evolución se puede acortar con el uso de queratinolíticos.

Recomendaciones de alimentación complementaria según los Comités de Nutrición de la AAP, ESPGHAN y AEP

Las recomendaciones en la introducción de la alimentación complementaria (AC) han ido variando a lo largo de las últimas décadas, y aun hoy en día existen algunas diferencias entre regiones y sociedades científicas, unas veces motivadas por la ausencia de suficiente evidencia científica y otras muchas por diferencias culturales en relación con la alimentación. El objetivo principal de esta revisión es recopilar las últimas recomendaciones sobre AC de los Comités de Nutrición de las principales sociedades científicas pediátricas de influencia en nuestro entorno (Asociación Española de Pediatría [AEP], Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica [ESPGHAN] y Academia Americana de Pediatría [AAP]), haciendo especial énfasis en las diferencias que entre ellas pudieran existir.

La definición de AC es compartida por las tres sociedades, y las recomendaciones en relación con su introducción son muy similares entre sí. Establecen que debería iniciarse no antes de los 4 meses pero tampoco más allá de los 6, principalmente por motivos nutricionales y de desarrollo neurológico. De acuerdo con las últimas evidencias científicas publicadas, todas ellas propugnan que tanto los alimentos potencialmente alergénicos como el gluten pueden introducirse con el resto de la AC, en cualquier momento a partir de los 4 meses. Asimismo, ninguna de las tres sociedades realiza recomendaciones acerca de cuál es el mejor método de alimentación para introducir la AC, si bien la ESPGHAN y la AEP comentan la necesidad de que se realicen más estudios comparativos a largo plazo.

Fusobacterium necrophorum: una etiología poco frecuente, pero en aumento, de la mastoiditis aguda en niños pequeños

Introducción: Aunque la mastoiditis aguda está causada principalmente por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, en los últimos años se aprecia un aumento en la incidencia de Fusobacterium necrophorum, especialmente en lactantes.

Caso clínico 1: Lactante que acude a urgencias por fiebre, decaimiento y rechazo de la alimentación. Está taquicárdico, con afectación del estado general, leve palidez cutánea y rigidez de nuca, siendo el resto de la exploración física normal. Con la sospecha de sepsis/bacteriemia se inicia cefotaxima i.v. Pasadas 2 horas aparece otorrea izquierda, y pasadas 36 horas mastoidismo. La tomografía computarizada (TC) craneal pone de manifiesto una otomastoiditis aguda bilateral con absceso subperióstico izquierdo, por lo que el paciente precisa la realización de una mastoidectomía izquierda y un drenaje del absceso subperióstico. En el cultivo del absceso subperióstico se aísla F. necrophorum.

Caso clínico 2: Lactante que acude a urgencias por persistencia de la fiebre y aparición de otorrea a las 24 horas de estar recibiendo amoxicilina-clavulánico v.o. debido a una otitis media aguda derecha. Presenta buen estado general, las constantes son normales y en la exploración física destaca otorrea izquierda con mastoidismo. La TC craneal confirma una otomastoiditis bilateral con posible absceso subperióstico izquierdo. Se realiza una mastoidectomía izquierda y un drenaje del absceso subperióstico. En el cultivo del absceso subperióstico se aísla F. necrophorum.

Conclusión: Ante un lactante con mastoiditis aguda debemos tener en mente el F. necrophorum como posible agente etiológico, asociado con una peor evolución, una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico y un mayor riesgo de complicaciones que otros gérmenes.

Eficacia y seguridad del suero salino isotónico como sueroterapia de mantenimiento tras cirugía general en pacientes pediátricos

Objetivo: Comparar el riesgo de hiponatremia usando solución salina hipotónica (HT) frente a solución isotónica (IT) y sus efectos adversos.

Metodología: Ensayo clínico aleatorizado, abierto, no ciego, realizado, tras la firma del consentimiento informado, en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos pediátricos tras una cirugía electiva, de 6 meses a 14 años de edad, con un peso >6 kg y natremia al ingreso de 130-150 mEq/L, que se mantuvieron a dieta con sueroterapia i.v. Fueron excluidos los pacientes con anomalías de secreción de hormona antidiurética. Se determinaron los niveles de natremia, calcemia, potasemia y cloremia al ingreso y al cabo de 8, 24 y 48 horas. Se evaluó a los pacientes con normonatremia (135-145 mEq/L).

Resultados: Un total de 60 pacientes recibieron suero HT (glucosalino 1/3: 51 mEq/L de sodio) y 70 suero IT (glucosalino 5/0,9%: 154 mEq/L de sodio). La incidencia de hiponatremia (sodio <135 mEq/L) a las 8 horas en el grupo HT fue del 38,9%, y en el IT del 4,6% (p <0,001) (Odds ratio [OR]= 13,15; intervalo de confianza [IC] del 95%: 3,65-47,3), y a las 24 horas del 43% en el grupo HT y del 11% en el IT (p= 0,021) (OR= 6,15; IC del 95%: 1,43-26,39). Encontramos 3 casos de hipernatremia a las 8 y 24 horas, todos en el grupo IT (7%), sin diferencias significativas (p= 0,2) ni variaciones en la incidencia de acidosis hiperclorémica. Los valores medios de potasemia y calcemia fueron normales

Conclusiones: El suero IT en el postoperatorio de una cirugía general protege frente a la hiponatremia, sobre todo en las primeras 24 horas, sin riesgo significativo de presentar hipernatremia ni acidosis hiperclorémica. Se podrían utilizar soluciones comercializadas estándares sin suplementos de potasio y calcio en el postoperatorio de corta estancia, si las cifras son normales al ingreso.

Consenso sobre la alimentación de los niños de 6-24 meses de edad: estudio ARMONÍA

Introducción: La alimentación del niño en sus 2 primeros años está influida por diversos factores que condicionarán su crecimiento y futura salud. Con este estudio se pretende elaborar un consenso sobre los factores implicados en la correcta alimentación de los niños de 6-24 meses de edad que pueda emplearse en la práctica clínica.

Material y métodos: Un comité científico de 3 pediatras expertos en nutrición infantil desarrolló una primera propuesta de ítems/dimensiones (fase I). La inclusión de estos ítems en el consenso fue evaluada por 51 pediatras. Se seleccionaron los ítems que alcanzaron acuerdo en ≥66,6% de los pediatras y/o ≥2 miembros del comité (fase II). Otros 29 pediatras más evaluaron el uso del consenso mientras atendían a 87 niños en su práctica clínica (fase III).

Resultados: Se alcanzó consenso en una sola ronda, que incluyó 33 de los 36 ítems propuestos, agrupados en 3 dimensiones: ambiente familiar (n= 6), historia clínica del niño (n= 4) y alimentación complementaria (n= 23). La evaluación del uso del consenso en la práctica clínica mostró que, en el 90,8-94,3% de los casos, los pediatras estaban conformes con los ítems y los comprendían satisfactoriamente. Además, el 70,1-88,5% lo consideró fácil de usar, con un tiempo de utilización adaptable al de la práctica clínica e integralmente adecuado.

Conclusiones: Este estudio permitió desarrollar un consenso sobre los factores a tener en cuenta en la correcta alimentación de los niños de 6-24 meses de edad que pueda emplearse como guía de consulta por los pediatras en su práctica clínica

Advanced ultrasound techniques for pediatric imaging / Estado general de salud y satisfacción vital en niños con enfermedades crónicas

Advanced ultrasound techniques for pediatric imaging

Hwang M, Piskunowicz M, Darge K. Pediatrics. 2019; 143: e20182609.

Resumen

La ecografía constituye una herramienta esencial en el abordaje diagnóstico en pediatría, por su disponibilidad, seguridad y bajo precio. En esta revisión se presentan los avances más recientes en la técnica ecográfica y su aplicabilidad clínica, que se concretan en mejoría de la sensibilidad de la escala de grises convencional, el uso de Doppler color y la posibilidad de obtener una información funcional adicional. Además, la revisión ilustra el empleo de cada técnica en casos clínicos paradigmáticos.

Ecografía de contraste

En este tipo de ecografía se usan agentes de contraste que son microburbujas de gas microencapsuladas con fosfolípidos de 2-3 µm de tamaño, que generan una señal potente de ultrasonidos. La técnica requiere la inyección del contraste en una vía periférica, que se elimina por exhalación a través de los pulmones, por lo que es más seguro que el contraste usado en la tomografía computarizada (TC) o en la resonancia magnética (RM). Además, elimina la necesidad de sedación en niños.

La principal utilidad de esta prueba en niños pequeños es su capacidad para diagnosticar algunas lesiones focales benignas en el hígado, como los hemangiomas, la hiperplasia nodular o la infiltración grasa. Al ser capaz de delimitar bien el patrón de vascularización de una lesión, puede ser de ayuda para distinguir entre lesiones benignas y malignas. En las lesiones malignas, generalmente muy vascularizadas, el fenómeno de aclarado rápido del contraste es uno de los rasgos más característicos de la ecografía de contraste y, además, puede identificar áreas de necrosis frente a áreas de tumor viable, por lo que sirve de guía para las biopsias dirigidas. Como es útil para el seguimiento de estas lesiones, disminuye la necesidad de realizar TC o RM.

También es útil para el diagnóstico de la isquemia o el daño en un órgano (p. ej., para valorar el grado de afectación en una enterocolitis necrosante). En el caso de los lactantes podría incluso servir como método alternativo para el diagnóstico de muerte cerebral. También serviría para valorar el grado de inflamación, fibrosis o cicatrización (p. ej., para distinguir lesiones fibróticas o una inflamación en un paciente con enfermedad de Crohn).

Una indicación de esta técnica aprobada por la Food and Drug Administration en niños es su empleo en la urosonografía de eliminación, para el diagnóstico del reflujo vesicoureteral, como una alternativa a la cistourografía convencional. La técnica consiste en la administración de las microburbujas a través de una sonda urinaria y evaluar la existencia de reflujo con la ecografía. Su mayor sensibilidad y la posibilidad de evaluar de forma detallada la uretra han posibilitado que reemplace a la cistografía convencional.

Elastografía

La elastografía es una técnica de imagen funcional que valora la rigidez de los tejidos determinando la velocidad de conducción de las ondas de ultrasonido. Cuanto más rígido es un tejido, más rápido viajan las ondas.

Hay dos tipos de elastografías: de onda cortante (hear-wave) y de tensión o de deformación (strain). La primera se usa para cuantificar el grado absoluto de rigidez de un tejido, y se basa en aplicar ondas de alta intensidad midiendo cómo se propagan lateralmente con la deformación de los tejidos. La segunda es una técnica semicuantitativa de la compresión manual o el movimiento interno fisiológico (p. ej., el latido cardiaco) que resultan en el desplazamiento axial reflejo de la elasticidad del tejido.

Una de las principales ventajas de la elastografía es que ha disminuido la necesidad de realizar biopsias hepáticas. Podría usarse en el diagnóstico de otras patologías, como la detección de un segmento fibrótico en el intestino o de cicatrices renales.

Ecografía en 3 o en 4 dimensiones

Tradicionalmente, el inconveniente de las ecografías en 3 dimensiones (3D) era la duración del procesamiento de las imágenes. Los nuevos avances tecnológicos permiten realizar reconstrucciones de imágenes muy rápidas a partir de los cortes en 2 dimensiones. Son útiles para determinar el volumen de un órgano o de una masa. La ecografía en 4D permite añadir la dimensión tiempo a la ecografía en 3D.

Ecografía Doppler ultrarrápida

Consiste en una técnica Doppler avanzada con una resolución muy alta, muy superior a la convencional. Permite detectar con una sensibilidad 50 veces superior los cambios de flujo en el cerebro, que se correlacionan bien con la actividad neuronal valorada en el electroencefalograma. Esta resolución temporal es muy superior a la de la RM funcional.

Ecografía de alta frecuencia

La ecografía de alta frecuencia proporciona un gran aumento en la resolución, hasta llegar a los 30 µm, superior a la TC o la RM. Se aplica principalmente en neonatología y dermatología, o para el estudio neuromuscular, vascular de tiroides, linfáticos, etc.

Lo que aporta este estudio:

La ecografía ya constituía una herramienta clave en el diagnóstico de todo tipo de lesiones en el paciente pediátrico. Los avances tecnológicos permiten aumentar mucho sus posibilidades no sólo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de las lesiones y, por tanto, como guía en el tratamiento. Ya no sólo proporcionan imágenes, sino que además aportan una información funcional. La ecografía combina facilidad de desplazamiento, bajo precio, ausencia de radiación y sedación innecesaria junto con seguridad, por lo que adquiere una gran relevancia como herramienta en la clínica. Quizás, en un sistema como el español, haya que dilucidar la accesibilidad de esta técnica y la dependencia del radiólogo para su realización. Mientras que otras técnicas de imagen pueden realizarlas los técnicos ante de ser evaluadas por los radiólogos, de momento no ocurre lo mismo con la ecografía. Probablemente, en el marco de la profesión se requiera una reflexión sobre el mejor modo de hacer accesible a la población infantil una herramienta de diagnóstico con tantas virtudes y tan pocos inconvenientes como la ecografía.

J.M. Moreno-Villares

Clínica Universidad de Navarra. Madrid

Estado general de salud y satisfacción vital en niños con enfermedades crónicas

General health and life satisfaction in children with chronic illness

Blackwell CK, Elliott AJ, Ganiban J, Herbstman J, Hunt K, Forrest CB, et al. General health and life satisfaction in children with chronic illness. Pediatrics. 2019; 143(6): e20182988.

Resumen

Los autores de este artículo se plantearon investigar cómo repercuten las enfermedades crónicas en el estado general de salud y en la satisfacción vital de los niños. Gracias a los avances de la medicina y a los cuidados específicos, algunas enfermedades que hace un tiempo eran mortales son actualmente tratables. Se incrementa cada vez más la expectativa de vida, por lo que también se eleva el número de años que se vive con esas enfermedades. La prevalencia de enfermedades crónicas en Estados Unidos y en otros países desarrollados continúa en aumento. Se estima que 1 de cada 5 niños tiene una enfermedad crónica. Los pacientes con estas enfermedades pueden sufrir tanto limitaciones físicas y retrasos del desarrollo psicomotor como dificultades escolares y sociales. De todas formas, aún no se ha determinado el grado de satisfacción vital que tienen estos niños a pesar de su enfermedad.

La satisfacción vital es un componente de la salud y parte de la construcción multidimensional del bienestar, y se define como la evaluación individual de la propia vida como buena y satisfactoria.

Es llamativa la ausencia de estudios sobre satisfacción vital en el contexto de enfermedades crónicas, especialmente en la edad pediátrica.

Los investigadores de este trabajo plantearon dos hipótesis: a) la enfermedad crónica está negativamente asociada con la salud general, y b) la enfermedad crónica no se asocia con la satisfacción vital.

En total, 1.113 cuidadores, pertenecientes a 3 estudios simultáneos de cohortes, completaron el Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) para padres con el fin de evaluar el estado general de salud física, mental y social, así como el PROMIS en relación con la satisfacción vital. Participaron 1.253 niños de 5-9 años de edad, entre marzo de 2017 y diciembre de 2017. Un 20% de los niños tenía, al menos, una enfermedad crónica, y un 8,5% más de dos. Los investigadores armonizaron los factores demográficos y los factores ambientales y familiares estresantes (familias monoparentales, salud mental materna e ingresos familiares) con medidas comunes en todas las cohortes. Para examinar las asociaciones entre enfermedades crónicas y el estado de salud de los niños y la satisfacción vital, se ajustaron modelos de regresión lineal.

En cuanto a los resultados del estudio, como era de esperar, los niños con enfermedades crónicas tenían un peor estado general que aquellos sin enfermedades (β ajustada= –1,20; intervalo de confianza [IC] del 95%: –2,49 a 0,09). Sorprendentemente y por contraste, los niños con enfermedades crónicas tenían similares niveles de satisfacción vital (β ajustada= –0,19; IC del 95%: –1,25 a 0,87). En cambio, los niños con diagnóstico psicológico de estrés tenían la asociación negativa más fuerte, tanto para el estado de salud como para la satisfacción vital.

Comentario

La plataforma PROMIS se creó en 2004 por el National Institutes of Health de Estados Unidos para poder evaluar el estado de salud y el resultado de las intervenciones que se realizan al respecto. Es un sistema de información que mide los resultados referidos por los propios pacientes. La valoración del estado de salud, especialmente el de la satisfacción vital, es algo muy personal. Para los investigadores es un reto saber qué es lo que sucede en el interior de los pacientes, cómo valoran su estado de salud y su calidad de vida, y hasta qué grado son consistentes sus respuestas. Esta preocupación ha llevado a la creación de múltiples herramientas de medida del estado de salud y de las intervenciones sociosanitarias. Así surge PROMIS como resultado del trabajo colaborativo de grupos de investigación y centros de reconocido prestigio estadounidenses. Esta plataforma permite generar medidas de resultados referidos por los pacientes de forma estandarizada. Además, se ha hecho el esfuerzo de adaptarlas idiomáticamente para que su uso pueda tener un alcance internacional en la investigación y la práctica clínica. Durante el periodo 2006-2007, el PROMIS recopiló datos de muestras amplísimas, tanto de pacientes como de población general americana, asegurando que existiera una representación adecuada según la edad, el sexo, el nivel educativo, el estatus socioeconómico y el grupo étnico. Con toda esta información se crearon «bancos de ítems», que son herramientas muy útiles para medir aspectos relacionados con la calidad de vida. La plataforma PROMIS cuenta además con el apoyo de modelos matemáticos, que permiten una mayor precisión a la hora de valorar las respuestas de los pacientes. Con estos análisis matemáticos se puede medir el funcionamiento mental humano a la hora de responder a un cuestionario sobre su salud, estableciendo una relación entre el nivel de habilidad del examinado y la probabilidad de que responda correctamente a las preguntas. Los resultados obtenidos son más fiables y se simplifica el estudio, ya que de esta manera los investigadores no necesitan un tamaño muestral tan grande, al contar con herramientas ya validadas y de aplicación universal.

Los autores de este artículo concluyen que, aunque los padres de los niños con enfermedades crónicas valoran con peores resultados la salud de sus hijos, la satisfacción vital de estos niños resulta comparable con la de sus compañeros sanos.

Los niños con enfermedades crónicas aprenden a afrontar y superar situaciones adversas (dolor, sufrimiento, limitaciones funcionales...) y nos dan una lección a los adultos cuando les vemos sonreír y jugar a pesar de sus dificultades.

Lo que aporta este artículo:

Este trabajo de investigación tiene el interés de haber sido realizado a través de la plataforma PROMIS, considerada una herramienta útil y fiable para estudios en relación con el estado de salud y la satisfacción vital, también en la edad pediátrica.

Los progresos de la medicina están facilitando que sobrevivan cada vez más niños con enfermedades graves y crónicas. Con este estudio los autores aportan la evidencia de que las enfermedades crónicas no imposibilitan a los niños tener una vida feliz y satisfactoria.

C. Esteve Cornejo

Pediatra. Clínica Universidad de Navarra. Madrid

Los cereales en la alimentación del lactante y el niño pequeño

¿Son útiles las bebidas vegetales en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo de las proteínas?

El objetivo del estudio es comprobar la idoneidad de las bebidas vegetales (BV) en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo intermediario de las proteínas (EIMP). Para ello, se revisa la composición de 172 BV comercializadas en España (54 de soja, 24 de arroz, 22 de almendras, 31 de avena, 6 de coco, 8 horchata de chufas, 12 de otros tipos y 15 mixtas). Las BV no son útiles como alimentos hipoproteicos en el tratamiento nutricional de los EIMP a pesar de su escaso contenido proteico debido a su elevado contenido en azúcares libres, insuficiente cantidad de lípidos y ácidos grasos esenciales, y no estar suplementadas en minerales y vitaminas. Una alternativa razonable son módulos alimentarios con mayor cantidad de lípidos (cantidades adecuadas de ácidos linoleico, linolénico, docosahexaenoico y araquidónico), suficiente cantidad de hidratos de carbono (pero con escaso contenido en azúcares libres), así como vitaminas liposolubles e hidrosolubles y minerales.

Estudio piloto de seguridad y eficacia descongestiva del ácido hialurónico al 0,2%

Fórmulas extensivamente hidrolizadas. Importancia del grado de hidrolisis

Valoración subjetiva de los padres en el manejo de las bronquiolitis

Efectividad clínica y coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños / Asociación entre la introducción temprana de la alimentación complementaria y el sueño en los niños

Los emolientes actúan proporcionando una barrera sobre la piel, disminuyendo la pérdida de humedad y protegiendo contra los irritantes. Se pueden aplicar directamente sobre la piel, como jabones sustitutivos o aditivos añadidos al agua de baño, con el fin de dejar una capa de aceite sobre la piel.

Aunque hay evidencia de la eficacia de los emolientes que se aplican directamente y un consenso clínico extendido acerca de los jabones sustitutivos, hay menos acuerdo acerca del beneficio potencial adicional de los aditivos del baño, y muy poca evidencia sobre su efectividad. Sin embargo, los aditivos del baño se prescriben ampliamente, con un coste de más de 23 millones de libras anualmente en Inglaterra.

El objetivo de este estudio era determinar la efectividad clínica y el coste de incluir aditivos emolientes en el baño en el manejo del eccema en niños.

Métodos

Ensayo pragmático, multicéntrico, aleatorizado y abierto, con 2 grupos paralelos asignados en una ratio de 1:1, en el que se comparan los aditivos emolientes del baño añadidos al cuidado estándar con el cuidado estándar solo.

Se eligió un diseño pragmático por adecuarse más a las condiciones de vida real que a las ideales o experimentales. No fue posible hacer un placebo convincente como aditivo del baño, por lo que los participantes no eran «ciegos» al tratamiento asignado.

Los niños elegidos para el ensayo tenían entre 1 y 11 años de edad y cumplían los criterios diagnósticos de dermatitis atópica. Se excluyeron los niños con un eccema muy benigno o inactivo en los últimos 12 meses, definido como una puntuación de ≤5 en la escala de gravedad del eccema de Nottingham (de 3 a 15 puntos, en que 3-8 es benigno, 9-11 moderado y 12-15 grave). También se excluyeron los niños que solían bañarse menos de 1 vez por semana o cuyos cuidadores no aceptaron la aleatorización.

Los participantes se reclutaron desde 96 consultas generales en Gales y en el oeste y sur de Inglaterra, en cuyas historias clínicas figuraba el diagnóstico de eccema para el que habían necesitado tratamiento en los últimos 12 meses. Un investigador telefoneaba a los padres para informarles y confirmar la probabilidad de elegir a los niños, así como para concertar una cita de referencia. En esa cita se daba el consentimiento informado y se completaban los cuestionarios basales. El resto de los cuestionarios se cumplimentaron online o por correo.

A los participantes en el grupo de intervención, su médico general les prescribía aditivos del baño, y se les pedía que los usaran regularmente durante 12 meses. Al grupo control no se les prescribía aditivos del baño y se les pedía que no los usaran durante 12 meses.

A ambos grupos se les daban consejos estandarizados por escrito de cómo lavarse y se les aconsejaba que continuaran con su manejo habitual del eccema, incluidos los emolientes sobre la piel y el corticoide tópico cuando se requirieran. La atención clínica continua no cambió.

Los padres medían semanalmente la intensidad del eccema (patient oriented eczema measure [POEM]) durante 16 semanas. Se incluían 7 preguntas, cuyas respuestas se puntuaban de 7 a 28, en que 0-2 era limpio a casi limpio, 3-7 leve, 8-16 moderado y 17-28 intenso. La diferencia mínima clínicamente importante de POEM era de 3 puntos.

El POEM era la única medida de la intensidad del eccema por parte de los pacientes que mostraba validez y reproducibilidad. También se midió la gravedad del eccema mediante el POEM cada 4 semanas desde el inicio hasta la semana 52, la calidad de vida relacionada con la enfermedad a las 16 semanas y al año. Se valoró el impacto familiar, el número de exacerbaciones que requirieron consulta, el tipo de tratamiento pautado, la adherencia a la asignación al tratamiento y los efectos adversos, como el rascado, el enrojecimiento o las caídas en el baño.

El tamaño muestral estimado para obtener una diferencia en la puntuación POEM >3 fue de 338 pacientes. Para cubrir las pérdidas estimadas del 20%, la muestra se aumentó a 423 pacientes.

Los participantes se incluyeron en el estudio entre diciembre de 2014 y mayo de 2016. Se enviaron invitaciones a los padres de 12.504 niños y se recibieron 1.451 respuestas; de éstos, 920 estaban interesados en participar en el estudio, 662 tenía criterios elegibilidad y 482 entraron en el ensayo (264 en el grupo intervención y 218 en el grupo control).

El 31% (124/397) de los participantes se bañaban menos de 3 veces a la semana, el 33% (130/397) 3-4 veces, y el 36% (143/397) ≥5 veces.

La línea de base del POEM fue de 9,5 (desviación estándar [DE]= 5,7) en el grupo de aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo de no aditivos. La puntuación POEM basal fue de 9,5 (DE= 5,7) en el grupo con aditivos del baño y 10,1 (DE= 5,8) en el grupo control.

La media de la puntuación POEM en el periodo de 16 semanas era de 7,5 (DE= 6) en el grupo de aditivos del baño y de 8,4 (DE= 6) en el grupo de no aditivos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación POEM semanalmente entre los 2 grupos, ni tampoco en el impacto familiar, la calidad de vida percibida, el número de exacerbaciones, y el tipo y la cantidad de corticoide tópico o inhibidores de calcineurina tópicos prescritos en un año.

Cuando se consideró la frecuenta de los baños, se encontró un pequeño beneficio clínicamente significativo al añadir emolientes en los niños que se bañan ≥5 veces por semana con eccema de grado leve. En estos casos el resultado del POEM era de 2,7 puntos más (intervalo de confianza: 0,63-3,91) en el grupo de no aditivos.

Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos.

Según los resultados del estudio, el hecho de añadir emolientes en el baño no se puede considerar una intervención coste-efectiva. Sólo parece ayudar algo en casos de eccemas leves y en los niños que se bañan con más frecuencia (≥5 veces por semana).

Lo que aporta este estudio

El eccema en niños, en especial en los casos moderados-graves, es causa de gran incomodidad para el paciente y su familia. El tratamiento fundamental continúa siendo la aplicación de emolientes. Sin embargo, sigue siendo objeto de controversia cuál es la frecuencia adecuada de baños en estos niños, así como el régimen de emolientes más eficaz. Con este estudio se muestra que la adición de emolientes al baño tiene sólo un beneficio relativo, y únicamente son efectivos si se emplean con una frecuencia de baño diaria o casi diaria.

M.J. Galiano Segovia

Pediatra. CS María Montessori. Leganés (Madrid)

Perkin MR, Bahnson HT, Logan K, Marrs T, Radulovic S, Craven J, et al.

JAMA Pediatrics. 2018; e180739 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2018.0739]

Los autores comienzan su trabajo recordando que en el Reino Unido –al igual que ocurre en España– las autoridades sanitarias recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses. Sin embargo, el 75% de las madres británicas habían introducido alimentos distintos de la leche (solids; alimentación complementaria [AC]) a los 5 meses. Aproximadamente, una cuarta parte de ellas atribuía la causa de ello a los despertares nocturnos del niño. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud recomienda introducir estos alimentos cuando el niño esté preparado, recordando que no siempre que un lactante se despierta por la noche es señal de que tenga hambre o de que haya que introducir la AC. En caso de que hubiera que introducir algún complemento, se recomienda realizar diferentes tomas de leche. Por otra parte, existe la creencia común de que introducir la AC antes ayuda a los niños a dormir mejor. Aunque las recomendaciones de las autoridades no van en ese sentido.

El estudio EAT (Enquiring About Tolerance), patrocinado por la Food Standards Agency y el Medical Research Council, se llevó a cabo entre enero de 2008 y agosto de 2015. En dicho estudio participaron 1.303 lactantes amamantados que fueron aleatorizados en 2 grupos. Uno de ellos seguía las recomendaciones habituales (lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes), mientras que en el otro se pedía a las madres que, al tiempo que mantenían la lactancia, incluyeran otros alimentos a partir del tercer mes. Los padres cumplimentaban un cuestionario online cada mes durante el primer año, y luego cada 3 meses hasta los 3 años. En el cuestionario se registraba la frecuencia de consumo de alimentos, así como la frecuencia y la duración de las tomas y otros aspectos relacionados con el sueño de los bebés (valorado mediante el Brief Infant Sleep Questionnaire, validado también en español). Simultáneamente, se evaluaba la calidad de vida de la madre mediante un cuestionario validado de la Organización Mundial de la Salud (Quality of Life-BREF Instrument).

De los 1.303 lactantes seleccionados, 1.225 (94%) fueron seguidos hasta el final del estudio, 608 en el grupo de consejos habituales y 607 en el de introducción precoz de la AC.

El hallazgo principal fue que los niños en que se introdujo antes la AC dormían más tiempo y se despertaban menos veces que los que recibían sólo lactancia materna. La diferencia era mayor a los 6 meses: una media de 16,6 minutos más de sueño por noche (2 h a la semana) y una disminución en los despertares nocturnos (del 9%). En la respuesta sobre la calidad del sueño, los padres del grupo control señalaron una mayor incidencia de problemas leves, pero también graves (Odds ratio= 1,8; intervalo de confianza del 95%: 1,22-2,61). Había una relación directa entre la calidad de vida de las madres y el sueño de sus hijos.

En la discusión, los autores señalan que, a la luz de estos resultados, debería revisarse la consideración «oficial» de que la introducción de la AC antes de los 6 meses no se asocia a un mejor sueño del lactante.

Lo que aporta este estudio

En la alimentación infantil la mayoría de las recomendaciones están basadas en la tradición y en las opiniones de expertos. Es difícil realizar estudios controlados en los niños más pequeños. Por esta razón, son bienvenidos los estudios como el EAT, encaminados a conocer las mejores estrategias para la prevención de las alergias alimentarias. Los resultados publicados en este artículo proceden de un subanálisis del estudio y, aun con las limitaciones de cumplimentación de las recomendaciones a las que se enfrentaron los investigadores, proporcionan una información valiosa, aunque debe ser contrastada con seguimientos a largo plazo y en otras cohortes. Mientras tanto, la recomendación de mantener la lactancia materna exclusiva, si es posible, durante los primeros 6 meses debe seguir siendo un objetivo para todos los profesionales de la salud al cuidado de los niños.

J.M. Moreno Villares

Director del Departamento de Pediatría. Clínica Universidad de Navarra

Reacción adversa cutánea asociada al empleo de ketamina intravenosa en urgencias pediátricas

Meningitis y responsabilidad profesional médica en pediatría: ¿en qué podemos mejorar?

Actualización en fórmulas infantiles basadas en leche de vaca

La leche humana es el alimento recomendado para los lactantes en los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva y hasta los 2 años, junto con la alimentación complementaria. En los casos en que ésta no sea posible, las fórmulas infantiles ofrecen una alternativa para la alimentación de los lactantes. Dichas fórmulas toman como modelo la leche materna, por lo que han ido incorporando cambios en su composición, como una disminución del contenido proteico o la adición de componentes bioactivos, como oligosacáridos o membranas de glóbulos lipídicos de la leche, que intentan disminuir las diferencias entre estas fórmulas y la leche humana.

La importancia de la nutrición en los primeros 1.000 días de la vida

Análisis de la metodología «trigger tools» en el servicio de urgencias de un hospital terciario

Eliminación de la hepatitis B perinatal / Alergia alimentaria

Elimination of perinatal hepatitis B: providing the first vaccine dose within 24 hours of birth

Pediatrics. 2017; 140(3): e20171870.

Desde que en 1982 se introdujo la vacuna de la hepatitis B (VHB), la incidencia de infección ha disminuido en más del 90%, aunque todavía se identifican 1.000 nuevos casos de infección perinatal anualmente en Estados Unidos. Más del 90% de estos lactantes infectados por el VHB al nacimiento o en el primer año de vida desarrollan una infección crónica.

La prevención de la transmisión perinatal del VHB es parte de la estrategia nacional para prevenir su incidencia. Es necesario realizar a las mujeres embarazadas una serología para detectar el antígeno de superficie de la hepatitis B (AgeHB), aunque no todas las que lo tienen desarrollen la infección. La probabilidad de transmitir el VHB es de un 85% si además el AgeHB es positivo, y de un 30% si el AgeHB es negativo (la determinación del antígeno e no se realiza sistemáticamente en las mujeres embarazadas).

La profilaxis postexposición es altamente efectiva. La vacuna sola administrada en las primeras 24 horas después de nacer previene la transmisión perinatal en un 75-95%.

Si además de la vacuna se administra la inmunoglobulina anti-HB y se completa la inmunización, las tasas de infección perinatal bajan hasta el 0,7-1,1%.

Estos hallazgos son la base para justificar los cambios en las recomendaciones relativas a la vacunación al nacimiento.

La dosis de vacuna al nacimiento es crítica para proteger a los recién nacidos de las madres infectadas no identificadas.

Ahora se ofrece a las mujeres embarazadas infectadas por el VHB, con alta carga viral, un tratamiento antiviral durante el embarazo. Sin embargo, no hay evidencia de que sólo el tratamiento antenatal maternal, sin profilaxis del lactante, sea suficiente para reducir el riesgo de transmisión. Aunque el 95% de los lactantes nacidos de madres infectadas reciben profilaxis, todavía en ellos es subóptima la tasa de inmunización de la hepatitis B.

La vacuna de la hepatitis B es bien tolerada en los lactantes y las estrategias de prevención perinatal se consideran coste-efectivas.

Los escalones clave para la implementación de una administración apropiada de la dosis al nacimiento de la vacuna frente a la hepatitis B son los siguientes:

1. Identificar a las madres AgsHB positivas antes del parto y documentarlo en la historia del lactante. Si se desconoce, hay que identificarlo lo antes posible.

2. En todos los recién nacidos de una madre con AgsHB positivo se debe administrar vacuna y gammaglobulina dentro de las 12 horas posteriores al nacimiento, aunque la madre tomara medicación antiviral.

3. Lactantes nacidos de madres con AgsHB negativo, según el peso al nacimiento:

• ≥2.000 g: se administra la vacuna como profilaxis sistemática universal dentro de las 24 horas tras el nacimiento.

• <2.000 g: administrar la vacuna frente a la hepatitis B como profilaxis sistemática universal al mes de vida o tras el alta del hospital (lo que ocurra primero).

4. En todos los lactantes nacidos de madres con AgsHB desconocido se debe administrar la vacuna frente a la hepatitis B siempre dentro de las 12 horas tras el nacimiento, e inmunoglobulina antihepatitis B en función del peso:

• ≥2.000 g: a los 7 días de ingreso hospitalario o al alta (lo que ocurra primero) si se confirma que el AgsHB materno es positivo o permanece desconocido.

• <2.000 g: dentro de las 12 horas tras el nacimiento, a menos que se confirme que el AgsHB materno es negativo.

5. Documentar la vacunación del lactante apropiadamente en la historia.

Después de completar la serie de vacuna frente a la hepatitis B con 3-4 dosis, el 98% de los lactantes sanos a término alcanza tasas protectoras. La protección puede ser menor en los lactantes con un peso al nacer <2.000 g.

Se han actualizado las recomendaciones para hacer controles serológicos posvacunación a los lactantes nacidos de madres con AgsHB positivo. Ahora se recomienda medir los anticuerpos de superficie (AcsHB) a los 9-12 meses de edad (antes era a los 9-18 meses). Unos niveles de AcsHB inferiores a 10 mUI/mL se consideran no protectores, por lo que se requeriría una dosis de vacuna adicional. Si después de 2-3 dosis de vacuna estos niveles continúan siendo inferiores a dicha cifra, podemos considerar que se trata de lactantes no respondedores, y los datos disponibles no sugieren que las vacunaciones adicionales sean beneficiosas.

Centro de Salud «María Montessori». Leganés (Madrid)

Resultados de la campaña sanitaria «Peso y salud infantil» en las farmacias comunitarias de la provincia de Cádiz

Leches de crecimiento. ¿Qué pueden aportar en la alimentación del niño pequeño?

Recomendaciones para el empleo de probióticos en la diarrea en la infancia

Inmigración y riesgo de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar

Deshidratación hipernatrémica. Rehidratación intravenosa optimizada: genérica y segura

Síndrome de Frey: a propósito de dos casos

El síndrome auriculotemporal, o síndrome de Frey, es infrecuente en la edad pediátrica. Se caracteriza por episodios recurrentes de enrojecimiento e hiperhidrosis en la zona inervada por el nervio auriculotemporal, causados por estímulos gustativos, sobre todo ácidos. Es fundamental conocer esta entidad para no someter a los niños a pruebas y dietas de exclusión innecesarias. A diferencia de la población adulta, no precisa tratamiento, al ser un cuadro autolimitado.

Los efectos del consumo de leche y derivados lácteos sobre la salud / Gestión de las dietas en las alergias alimentarias

Curr Opin Pediatr. 2016; 28: 567-572.

Junto a la bien tipificada alergia mediada por IgE, en la última década se ha avanzado en el conocimiento y la detección de alergia a alimentos no mediada por IgE (son buenos ejemplos de ella el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la enteropatía inducida por alimentos, la protocolitis o la esofagitis eosinofílica). Ya sea uno u otro tipo, conllevan el requerimiento de una dieta restrictiva.

Cuando la restricción abarca varios grupos de alimentos, puede verse comprometido el crecimiento o la ingesta de determinados nutrientes, como el calcio y la vitamina D. Cuanto mayor es el número de alimentos prohibidos, mayor es el riesgo de que se presenten deficiencias nutricionales, de los que en este artículo se comentan algunos casos paradigmáticos (deficiencia de yodo, déficit de ácidos grasos esenciales, xeroftalmia por deficiencia de vitamina A o raquitismo por déficit de vitamina D).

En el seguimiento de los pacientes con alergias alimentarias es preciso un abordaje multidisciplinario. Deben recibir información y consejo sobre los alimentos que hay que evitar, dónde pueden estar presentes y la interpretación del etiquetado, así como sobre las alternativas para alcanzar los requerimientos o cuándo y qué tipo de suplementos se pueden utilizar. Las familias de estos niños deben conocer también los planes de provocación/introducción de los alimentos prohibidos. Se revisa también la recomendación sobre la vacuna de la gripe en niños con alergia al huevo, y se recomienda el uso de la vacuna intranasal o las vacunas inactivadas no basadas en cultivos. No hay ninguna contraindicación para usar la vacuna triple vírica.

Los autores revisan también el estado actual de la inmunoterapia oral de desensibilización y otras alternativas, como la inmunización epicutánea. Finalmente, hacen una reflexión sobre los resultados de estudios recientes (LEAP, con introducción muy precoz en la dieta de alimentos potencialmente alergénicos), que obligarán en un futuro próximo a la actualización de las guías de introducción de la alimentación complementaria.

Los pediatras se enfrentan cada día a más casos y nuevas formas de presentación de la alergia alimentaria. Surgen nuevos métodos diagnósticos, alternativas de tratamiento y medidas de prevención. En la práctica, una alergia alimentaria cambia la vida diaria del niño y su familia. El profesional encargado de su atención debe anticiparse a los posibles problemas y buscar el apoyo de servicios de referencia para los casos más complejos. ¡Ah!, y habrá que estar atentos a las nuevas recomendaciones sobre el momento y la forma de introducir los alimentos en la dieta del lactante.

Los alimentos orgánicos en la alimentación infantil

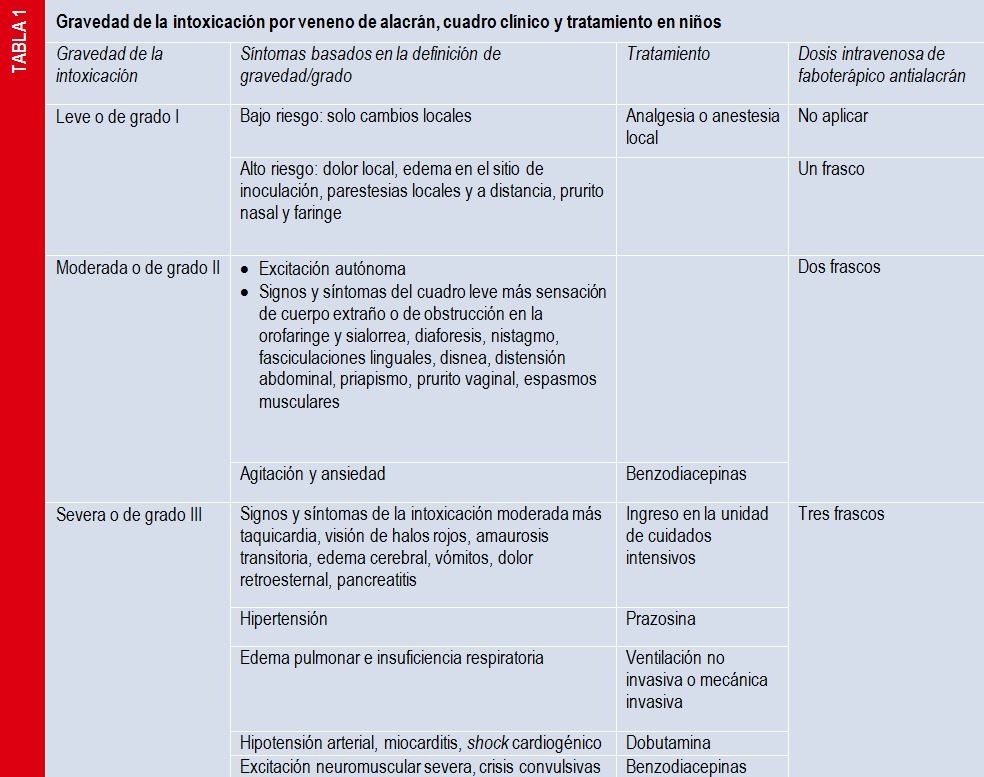

Envenenamiento por picadura de alacrán. Presentación de un caso clínico

La cirugía plástica en adolescentes / Horas de sueño recomendadas en la población infantil

J Clin Sleep Med. 2016; 12: 785-786.

- Los lactantes entre 4 y 12 meses deberían dormir entre 12 y 16 horas al día de forma regular para tener una salud óptima. No hay recomendaciones en menores de 4 meses, debido a la amplia variabilidad en los patrones y en la duración del sueño a esa edad y su correlación con el estado de salud.

- Los niños entre 1 y 2 años deberían dormir entre 11 y 14 horas al día (incluyendo siestas) para tener una buena salud.

- Entre 3 y 5 años deberían dormir entre 9 y 12 horas (incluyendo siestas).

- Los niños de 6 a 12 años deberían dormir entre 9 y 12 horas diarias.

- Finalmente, los adolescentes entre 13 y 18 años deben dormir entre 8 y 10 horas de forma regular.

Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid

Un patrón de sueño alterado de los padres disminuye la calidad de sueño de los niños referido por los padres / Las experiencias sensoriales en etapas tempranas de la vida pueden influir en las preferencias y en la aceptación de los alimentos

Pediatrics. 2016; 137(4): e20153425.

La pediatría se caracteriza por el uso de información de segunda mano en muchas ocasiones, ya que son los padres los que refieren los problemas de sus hijos. Así ocurre, por ejemplo, con los problemas de sueño de los niños. Los autores de este estudio, de la Universidad de Turku en Finlandia, se plantean si un patrón de sueño alterado de los padres disminuye la calidad de sueño de los niños referido por los padres. La pregunta no es tanto si los niños duermen mal, sino si los padres que duermen mal piensan que sus hijos duermen mal.

Las madres depresivas cuentan más problemas de comportamiento de sus parientes que las madres no depresivas. Esta clase de distorsión puede llegar a ser problemática en condiciones médicas en las que el diagnóstico depende en gran medida de la descripción dada por los padres, como ocurre con las alteraciones del sueño en los más pequeños. Muchas de estas alteraciones se diagnostican basándose en lo que cuentan los padres; el uso de métodos objetivos es raro.

El objetivo de este estudio era analizar si la calidad de sueño de los padres se asociaba con la percepción de la calidad de sueño indicada por éstos en sus hijos, comparada con la medida objetiva de la calidad de sueño de los niños. Es decir, si los padres con una baja calidad de sueño comunican más dificultades relativas al sueño en sus hijos que lo sugerido por una valoración objetiva.

Para ello, los autores seleccionaron a 100 niños de 2-6 años de edad, que asistían a guarderías (la edad escolar en Finlandia comienza a los 7 años), mediante una carta de invitación a participar en el estudio, entre enero de 2014 y febrero de 2015. La actividad de los niños durante el sueño (medida de su calidad de sueño) se valoró por medio de un brazalete actígrafo (similar a un acelerómetro que graba los movimientos del niño, con lo que se estima el tiempo de sueño y los despertares) durante una semana. A los padres de los niños que aceptaron participar se les facilitó un diario de sueño y una escala de alteraciones del sueño de los niños de 30 preguntas (Sleep Disturbance Scale for Children). Los padres también cumplimentaron una escala de su propio sueño, de 4 preguntas (escala de Jenkins), junto con un cuestionario general de salud de 12 ítems (12-item General Health Questionnaire), así como preguntas sobre otros factores demográficos (nivel socioeconómico, bienestar familiar).

Los resultados mostraron que los padres que presentan más dificultades en el sueño indican más problemas de sueño en sus hijos. Esta asociación no pudo demostrarse con la medición objetiva de la calidad del sueño de los niños mediante el actígrafo. El cansancio de los padres actuó como un sesgo de observación con respecto al sueño de los niños.

Por tanto, una calidad peor del sueño de los padres se asoció a un sobrediagnóstico en los problemas de sueño de sus hijos. Este hallazgo pone de manifiesto que es importante considerar la calidad del sueño de los padres cuando se trata de diagnosticar, tratar o investigar las alteraciones del sueño de los niños.

Lo que este estudio aporta:

Los problemas de sueño en los niños son causa frecuente de consulta al pediatra y conllevan, con frecuencia, la realización de pruebas diagnósticas o de tratamientos en los niños con el fin de descartar enfermedades. Sin embargo, muchos de estos trastornos del sueño de los niños no se valoran con criterios objetivos, sino que se basan en la historia recogida de los padres. Este estudio pone de manifiesto que la comunicación de problemas del sueño en los niños es mayor en los progenitores que tienen problemas con su propio sueño, y no pueden refrendarse cuando se utilizan criterios objetivos.

The lasting influences of early food-related variety experience: a longitudinal study of vegetable acceptance from 5 month to 6 years in two populations

Maier-Nöth A, Schaal B, Leathwood P, Issanchou S.

PLoS One. 2016; 11(3): e0151356

Existe un interés creciente por conocer –y potenciar– la adquisición de habilidades relacionadas con la alimentación en el niño pequeño. Las experiencias sensoriales en etapas tempranas de la vida pueden influir en las preferencias y en la aceptación de los alimentos. Existen datos contrastados que muestran que tanto la lactancia natural como la exposición a una mayor variedad de verduras en el inicio de la alimentación complementaria se asocian a un mayor consumo de nuevos alimentos posteriormente.

En el estudio presentado se examinan los efectos a largo plazo en tres contextos de exposición a estímulos relacionados con las comidas: bebés amamantados, exposición temprana a una variedad de verduras y exposición repetida (en 8 comidas consecutivas) a verduras inicialmente rechazadas. Se evaluaron los resultados a los 15 meses, y a los 3 y 6 años de edad.

El estudio inicial se llevó a cabo en 147 parejas madre-hijo de dos localidades de Francia y Alemania. El inicio del seguimiento se realizó cuando los niños tenían 5,2 ± 0,1 meses, que es la edad habitual de comenzar con las verduras en dichas zonas. La oferta y aceptación de los alimentos a los 15 meses y a los 3 años se realizó por medio de cuestionarios que cumplimentaban los padres, mientras que el seguimiento a los 6 años se realizó en una sesión presencial en el laboratorio, con cuatro experimentos.

A los 15 meses, los participantes que habían recibido lactancia materna comían más verduras y les gustaba un mayor número de ellas que los que habían recibido una fórmula infantil. Las verduras que inicialmente rechazaron, pero que aceptaron después de una exposición repetida, continuaban formando parte de su dieta en un 79% de los niños. A los 3 años, continuaba gustándole al 73%.

En el experimento presencial realizado a los 6 años de edad se observó que, tanto los niños que habían sido amamantados como los que probaron una mayor variedad de verduras en el inicio de la alimentación complementaria, comían más verduras nuevas y les gustaban más. Tenían más interés también en probar verduras que los que habían recibido una fórmula o una escasa variedad de verduras. Y a los 6 años, un 57% de los niños que probaron verduras que inicialmente no les gustaban, continuaban consumiéndolas.

Los autores demostraban así que las influencias tempranas en la alimentación contribuyen a modificar los hábitos alimentarios y que ese efecto persiste a lo largo del tiempo.

Lo que este estudio aporta:

Este estudio confirma algo ya conocido: el tipo de lactancia y la experiencia con una mayor variedad de verduras en el momento de comenzar con la alimentación complementaria condiciona la aceptación posterior de otras verduras. Y, además, ese efecto persiste en el tiempo. Hay razones científicas que apoyan el consejo nutricional que se les da a las mamás respecto a cómo alimentar a sus hijos, y puede ayudarles a favorecer la adquisición de hábitos saludables en ellos.

J.M. Moreno-Villares

Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid

Ácido docosahexaenoico. ¿Un ácido graso omega-3 esencial?

El papel del ácido docosahexaenoico (DHA) ha sido ignorado durante muchos años. En los últimos 20 años se le ha prestado progresivamente mayor atención, hasta el punto de poderse considerar como esencial en el lactante y en determinadas patologías, al resultar poco eficiente su conversión a partir de sus precursores omega-3 (ácidos alfa-linolénico y eicosapentaenoico). Este artículo analiza la evolución en el tiempo de las ingestas de DHA recomendadas por los organismos internacionales en diversas edades, las cantidades de DHA en alimentos para lactantes fijadas por la legislación de la Unión Europea (UE), y las autorizaciones en la UE de declaraciones nutricionales y también sobre propiedades saludables en el cerebro y la visión.

Tolerancia y eficacia de una fórmula extensamente hidrolizada en lactantes con alergia a proteínas de leche de vaca mediada por IgE. Estudio JUNGLO (I): hidrolizado extenso de caseína

Estabilidad y cambio en los hábitos alimentarios de los españoles

El objetivo de este trabajo es describir algunos de los hábitos alimentarios de los españoles con el fin de determinar si nos encontramos ante un modelo alimentario compartido por la población o si estamos ante una situación de desestructuración alimentaria. En definitiva, se pretende averiguar si hay datos para alarmarse respecto a los cambios drásticos en los hábitos alimentarios de los españoles. Los resultados proceden de la encuesta de ámbito nacional ENHALI-2012, desarrollada por el grupo de Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo. Todo parece indicar que los españoles cuentan con normas alimentarias básicas que sirven de referencia para elegir qué y cómo comer. Este modelo normativo está presente en quienes deben resolver su alimentación o la de otros. Sin embargo, este modelo alimentario está ocultando una diversidad de elecciones alimentarias determinadas por factores como la clase social, la posición laboral, la edad, el sexo o la situación familiar que determinan la forma en que se aplica este modelo normativo y, por tanto, abren vías para su transformación y, cómo no, para el incumplimiento de la norma.

Hemangioma parotídeo tratado con propranolol: a propósito de un caso

Los hemangiomas parotídeos son los tumores salivares más frecuentes en la infancia. Debido al rápido y expansivo crecimiento característico de estas lesiones, pueden aparecer complicaciones significativas como pérdida de función del órgano o desfiguración permanente. En estos casos la intervención terapéutica precoz podría ser decisiva para minimizar efectos indeseables. El propranolol está considerado, actualmente, como el fármaco de primera elección en el tratamiento de los hemangiomas infantiles complicados, en múltiples localizaciones, presentando un adecuado perfil de seguridad así como una excelente eficacia. Se presenta el caso de una lactante de 45 días de vida diagnosticada de hemangioma de parótida derecha y que fue sometida a tratamiento con propranolol; a propósito de este caso se realiza una breve revisión del abordaje de esta patología.

Nutrientes clave en la alimentación complementaria: el hierro en fórmulas y cereales

Las fórmulas de continuación y los cereales infantiles van enriquecidos según lo establecido por la legislación. Sin embargo, el enriquecimiento de alimentos infantiles no es siempre igual de efectivo. En el caso del hierro, no todas las sales autorizadas por ley presentan la misma biodisponibilidad; por tanto, podría producirse una baja absorción de hierro no detectada que dé lugar a situaciones de deficiencia. Una dieta deficitaria durante el inicio de la alimentación complementaria (4-7 meses) es la principal causa de deficiencia de hierro, y suele estar ocasionada también por otros factores, como la presencia en la dieta de compuestos que modifican la absorción de hierro (p. ej., fitatos, calcio, oxalatos, vitamina C o proteínas). La carencia de hierro es, en la actualidad, el problema nutricional con más prevalencia entre la población. En la mayoría de los países no industrializados amenaza a más del 60% de las mujeres y niños, mientras que en los países industrializados el 12-18 % de las mujeres y el 9,6% de los niños sufren anemia. Por tanto, la alimentación complementaria es un vehículo idóneo para realizar una intervención nutricional preventiva y evitar que se produzcan situaciones carenciales. La búsqueda de fuentes de hierro altamente absorbibles supone un reto clave para la industria de alimentos infantiles.

Intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa (IL) es el síndrome de malabsorción más frecuente en la infancia y adolescencia. Se manifiesta con dolor, molestias abdominales, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, náuseas e incluso vómitos. La lactosa es un disacárido presente en la leche que se hidroliza gracias a la acción de la lactasa-floricina-hidrolasa (LPH). Así, la IL se produce cuando, por diferentes circunstancias (transitorias como las infecciones o genéticas), la LPH disminuye/pierde su función induciendo una carencia en la digestión de la lactosa. Puesto que en esta situación se produce (en muchos casos) una retirada de lácteos, debe controlarse especialmente la ingestión de calcio y, por la particular dependencia de este, la densidad mineral ósea (DMO). La DMO es un factor relevante para prevenir la osteoporosis y, dado que una buena masa ósea en la etapa adulta dependerá del acopio efectuado durante la infancia, se debe prestar especial atención a los aspectos nutricionales. Para ello, existen diferentes opciones dietéticas como leche sin lactosa o de baja concentración además de bebidas vegetales o alimentos ricos en calcio; sin embargo, estas dos últimas opciones son inadecuadas nutricionalmente como sustitutivas de la leche.

Alteraciones físicas y psicológicas en preescolares mal comedores / Primeros trabajos y expectativas de los nuevos pediatras

En el artículo se revisa la evolución de preescolares que presentan un patrón de alimentación selectiva (los conocidos como picky eaters, comedores selectivos o melindrosos). La alimentación selectiva es muy frecuente en la infancia, sobre todo en los preescolares (de 2 a 5 años); tan frecuente que a menudo se ve como parte de un desarrollo normal. Sin embargo, algunos de estos niños mantienen ese patrón de conducta hasta la adolescencia o más tarde. Para conocer la repercusión del trastorno en el niño y en su familia, los autores estudiaron a una cohorte de 917 niños de 24-71 meses de edad con estas características, que acuden a centros de atención primaria en un área de salud del sudeste norteamericano. Los padres cumplimentaron unas encuestas diagnósticas estructuradas, relacionadas con los hábitos alimentarios, la capacidad de autorregulación, los síntomas psiquiátricos y las variables del ambiente del hogar. Una subcohorte de 188 parejas se evaluó 24,7 meses después.

Resultados

Los patrones de alimentación selectiva entre moderados e intensos se asociaban a síntomas psicopatológicos (ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad), tanto en el momento de la primera encuesta como en el seguimiento. La gravedad de los síntomas era mayor cuanto peor era la conducta selectiva. Se observó también una alteración en el funcionamiento familiar más allá de los aspectos relacionados con la comida o la aversión alimentaria.

Conclusiones

Los autores concluyen que a la vista de estos hallazgos, los pediatras han de intervenir de forma temprana en los niños que presentan un patrón de conducta alimentaria selectiva de moderada intensidad, con el fin de prevenir el desarrollo de una psicopatología posterior. En el último Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fith Edition (DSM-V) se recoge este cuadro como un trastorno de la conducta alimentaria restrictivo-evitativo (avoidant/restrictive food intake disorder [ARFID]) y sugieren evitar el término «comedor selectivo».

Comentario

Los trastornos de la conducta alimentaria en el niño pequeño son frecuentes y suelen tener un carácter adaptativo. Los padres, preocupados por las posibles implicaciones sociales y sobre la salud de sus hijos, suelen consultar con el pediatra. No hay generalmente un protocolo de actuación. Los clínicos tratan de minimizar la alarma de los padres que, con frecuencia, se sienten culpabilizados por los sanitarios por no saber ofrecer una cantidad suficiente de comida nueva. Con un enfoque correcto, encaminado a reafirmar a los padres y dar pautas concretas a las familias, es posible normalizar el hábito alimentario y el funcionamiento familiar. Sin embargo, los casos más graves pueden generar una gran conflictividad familiar y se asocian a psicopatologías, tanto en el niño como en el resto de miembros de la familia, y precisan un abordaje y un tratamiento más intenso. La alimentación selectiva en los niños puede ser una señal de alarma de gran vulnerabilidad, lo que conlleva un riesgo de presentar una psicopatología posteriormente.

M.ªJ. Galiano Segovia

New pediatricians: first jobs and future workplace goals

Freed GL, McGuinness GA, Moran LM, Spera L, Althouse LA

Pediatrics. 2015; 135(4): 701-706.

Existe cierta preocupación sobre cuáles son las posibilidades de los pediatras jóvenes de encontrar un trabajo que cumpla con sus expectativas. Para ello, los autores de este artículo decidieron encuestar a los 5.210 pediatras que tuvieron que pasar el Examen de Certificado de Pediatría en 2014 (en Estados Unidos es preciso certificarse en Pediatría tras terminar la residencia mediante un examen nacional, aunque no se precisa de forma inmediata para conseguir un trabajo; https://www.abp.org/become-certified/general-pediatrics/admission-requirements), con el fin de preguntarles acerca del grado de satisfacción sobre su primer trabajo y si se adecuaba a sus expectativas laborales.

El cuestionario estructurado podía cumplimentarse en menos de 10 minutos y fue respondido por más del 99% de los pediatras.

Resultados

El 45% de los que respondieron trabajaban con pediatras generales. El 75% de los pediatras que terminaron en los 2 últimos años eran mujeres. El principal factor a la hora de elegir el primer trabajo, tanto en hombres como en mujeres, era el estilo de vida y las consideraciones sobre la familia o la pareja, aunque más en las mujeres que en los hombres (el 69 frente al 55%; p <0,0001). Las consideraciones económicas tenían un peso considerablemente menor, y en este caso importaban más a los hombres. La mayoría de los encuestados referían encontrarse satisfechos con su trabajo actual en relación con sus expectativas, tanto los hombres como las mujeres. La mayoría de los que trabajan en atención primaria no tenía ningún interés en realizar una actividad hospitalaria. De los que habían terminado su residencia en los últimos 2 años, un 23% tenía planeado trabajar a tiempo parcial durante un cierto periodo en los próximos 5 años.

Conclusiones

Pese a la preocupación sobre si los jóvenes pediatras tenían la posibilidad de encontrar un trabajo acorde a sus ideales de trabajo, la mayoría de los encuestados trabajaba en empleos que se ajustaban bastante a sus deseos profesionales y enfocados, sobre todo, al trabajo clínico.

Comentario

Con unas características demográficas muy similares a las nuestras (aunque con un porcentaje más elevado de mujeres, la mayoría trabajando en atención primaria), los resultados obtenidos en este estudio parecen ser discordantes con lo que ocurre en España. Sería interesante realizar una encuesta sobre el grado de satisfacción de los pediatras jóvenes de nuestro país sobre su empleo y cómo se ajustaría a sus planes personales y profesionales.

J.M. Moreno-Villares

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid

Errores dietéticos en el lactante: las bebidas vegetales (parte 2)

Errores dietéticos en el lactante: las bebidas vegetales (parte 1)

Posibilidades dietéticas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Ictericia secundaria a una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa

Presentamos el caso de un varón de 7 años de edad, remitido a nuestra consulta para su valoración por un cuadro de ictericia mucocutánea. Las analíticas orientan hacia una anemia hemolítica y, tras interrogar a la familia, se concreta que el cuadro había comenzado a las 24 horas de la ingesta de habas, por lo que se orienta el cuadro como un probable déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (D-G6PD), confirmándose posteriormente. Se inicia tratamiento de soporte. Las cifras más bajas de hemoglobina y hematocrito se detectan al cuarto día tras la ingesta del agente desencadenante, permaneciendo el paciente prácticamente asintomático. Las cifras analíticas se normalizan completamente a los 14 días del inicio del cuadro. En este caso se detectó la coexistencia de D-G6PD con otra eritropatía, G6PD/HbS (anemia de células falciformes), asociación que ya ha sido descrita en otros trabajos anteriormente. Al alta hospitalaria se proporcionó al paciente una lista de fármacos y alimentos con efecto oxidante, así como asesoramiento genético. Asimismo, nos parece importante resaltar la importancia de excluir la coexistencia de D-G6PD con otras eritropatías.

Colaboración multidisciplinaria en el tratamiento de un niño de 5 años de edad con desnutrición

Evaluación de la anemia ferropénica en niños menores de 6 años de edad de diferentes etnias

Dieta mediterránea y estilos de vida. Relación con la obesidad en los preadolescentes

Seguridad alimentaria: un hito a conseguir

Resulta una excelente noticia que el Parlamento Europeo apueste por la salud de sus ciudadanos e invierta parte de su tiempo y capacidad legislativa en el análisis y la publicación de una reglamentación sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y convenientemente actualizada.

Entre la ciudadanía cada vez existe una mayor conciencia respecto al tan extendido axioma de que «somos lo que comemos». Así pues, la primera premisa para saber quiénes somos es conocer lo que comemos.

En este sentido, tanto los ciudadanos como las instituciones europeas ponen el acento en reclamar un mayor conocimiento de los alimentos que se nos ofrecen diariamente y una mejor información sobre ellos. Para conseguir ese objetivo, la Unión Europea (UE) publicó una reglamentación de obligado cumplimiento para todos sus países miembros (Reglamento n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre de 2011) a partir de diciembre de 2014.

En los objetivos generales de este Reglamento se expone que la información alimentaria facilitada perseguirá un nivel de protección elevado de la salud y los intereses de los consumidores, proporcionando una base para que el consumidor final tome decisiones con conocimiento de causa y utilice los alimentos de forma segura, teniendo en cuenta las consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas.

Tres son las líneas de trabajo que se expresan en el Reglamento de la UE.

La primera de ellas obliga a aclarar con precisión la presencia de 14 alérgenos de elevada prevalencia europea. El hecho de sufrir un episodio de reacción alérgica fundamentalmente es un quebranto, a veces grave, de la salud del individuo, sobre el que siempre pende, cual espada de Damocles, la posibilidad de sufrir una transgresión involuntaria por falta de una información segura o por la descripción críptica en el etiquetado de alguno de los alérgenos, en ocasiones incluidos en palabras alejadas del conocimiento de la población general.

No sólo es un gasto del capital individual de salud, sino que además se calcula que cada episodio de alergia alimentaria –según los datos ya ofrecidos en el Simposio Internacional de Alergia Alimentaria, celebrado en Barcelona en noviembre de 2011– cuesta al Sistema Nacional de Salud para los adultos 1.460 €, frente a los 787 € de los no alérgicos. Y para la población infantil aún es mayor, pues el coste medio de los episodios de alergia alimentaria es de 1.590 €, frente a los 624 € que originan los niños no alérgicos. A este coste hay que añadir que un 14% de las consultas médicas en menores de 14 años y un 6% en el resto se producen por este motivo. Asimismo, como ha ocurrido en los últimos años, la prevalencia de la alergia sigue aumentando considerablemente según todos los indicadores. Está claro que todos los esfuerzos dirigidos a evitar la compra del producto que contenga determinado alérgeno y, por tanto, su ingesta, son beneficiosos desde todos los puntos de vista.

Una segunda vía de actuación del Reglamento se encarga de los aspectos nutricionales, individualizando una serie de componentes y de principios inmediatos en unidades estándares de producto terminado, que son de gran ayuda y dan una orientación sobre las características nutricionales del producto ofertado. La población general cada vez se muestra más informada y conoce mejor las bondades o desviaciones nutricionales de los alimentos, por lo que una información clara y comprensible será de gran ayuda para el consumidor y, a la vez, proporcionará confianza en el fabricante que actúe con transparencia.

La tercera vía propugnada es sobre la transparencia y claridad de comprensión de la información. Es oportuno recoger aquí los indudables esfuerzos que hace la Administración para obtener un etiquetado que, al menos, recoja unos mínimos legales. Pero si se quiere introducir en la etiqueta toda la información requerida por la UE y, sobre todo, si se tiene voluntad de servicio y de transparencia real, sin utilizar expresiones equívocas o interpretables, y se pretende proporcionar una información conveniente más allá de lo mínimo exigible por legislación, la propia directriz europea aconseja expresar la información escrita mediante otros métodos visuales o pictogramas que aseguren su comprensión a la práctica totalidad de los usuarios.

Desde hace varios años se están intentando desarrollar varias plataformas para traducir de forma completa e intuitiva toda esta información.

La tecnología ha supuesto una gran ayuda en este sentido. De hecho, el Codex Alimentarius, que es la agencia de la OMS y la FAO para desarrollar estándares alimentarios y guías de buenas prácticas a escala mundial, destacó en su centenario, celebrado el pasado 2013, la plataforma española Foodlinker como la mejor iniciativa del año, al dar solución a estas inquietudes en el mismo punto de compra, y la eligió para acompañar su vídeo institucional de celebración del primer centenario del Codex, en tanto en cuanto representaba el modelo a seguir en el futuro.

Está claro que, en esta concepción del servicio a la comunidad y a los usuarios y consumidores, son muchas las partes implicadas, y no siempre todas las voluntades están tan decididas a colaborar, aunque es fácil darse cuenta de que la buena solución está en nuestras manos. A los fabricantes les interesa la transparencia porque, además, fideliza a sus clientes frente a marcas más tibias a la hora de facilitar la información, o incluso reticentes a ello, y que se conforman con cumplir los mínimos. Las cadenas de distribución, como mercados, supermercados y grandes superficies, y las empresas de certificación se verán reforzadas en su credibilidad al disponer de líneas completas de alimentos perfectamente testados con rigor, hasta los límites que hoy en día permite la tecnología. En estos casos, seguro que las asociaciones de afectados, y por extensión sus familiares y amigos, beneficiarán a los que hacen el esfuerzo solidario de ir más allá de lo estrictamente legal. Las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y la Administración deben llevar a cabo una reivindicación permanente, asumiendo el papel de aliados activos de la seguridad y el bienestar de los pacientes y sus familias.

Actualmente se habla mucho de la «marca España». Los excelentes productos con los que contamos están ahí; los fabricantes están empezando a colaborar en el proceso, aunque todavía hay muchos que no perciben las indudables ventajas de ese esfuerzo inicial; la Administración está dispuesta a ello, con voluntad de aplicar las legislaciones al respecto; la tecnología está preparada y disponible y, sobre todo, los pacientes están esperando hechos reales, y no sólo muestras teóricas de nuestro interés colectivo. Exportar el mensaje de que España apuesta por la seguridad alimentaria con hechos es importante para todos los estamentos que intervienen en la cadena de la alimentación.

Entonces, ¿a qué esperamos?

Dr. Vicente Varea Calderón

Expresidente de la Sociedad Española de Gastroenterología,

Hepatología y Nutrición Pediátrica. Exjefe de la Sección de Gastroenterología,

Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital «Sant Joan de Déu». Barcelona.

Bibliografía

- Codex Alimentarius de la OMS. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=eQY7CU6QClk&feature=youtu.be

- European Food Safety Authority. Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Guidance for submission for food additive evaluations. EFSA J. 2012; 10(7): 2.760 [60 pp.] [doi: 10.2903/j.efsa.2012.2760]. Disponible en: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión.

Merck Serono concede las primeras becas Grant for Growth Innovation (GGI)

- El nombre de los premiados se ha conocido durante la celebración del 53 Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), celebrado del 18 al 20 de septiembre en Dublín

- Con la entrega de estas becas se pretende fomentar el desarrollo de proyectos de innovación para el avance de la investigación científica y médica en el área de crecimiento

Madrid, 22 de septiembre de 2014. Merck Serono ha anunciado el nombre de los ganadores de la primera edición de las becas Grants for Growth Innovation (GGI) en un simposio satélite que ha tenido lugar durante la celebración del 53 Congreso de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica (ESPE), celebrado del 18 al 20 de septiembre en Dublín (Irlanda).

En esta primera edición se ha recibido un total de 60 solicitudes procedentes de 19 países. Todas ellas fueron revisadas por un Comité de Dirección Científico formado por endocrinólogos reconocidos internacionalmente y presidido por Christian Strasburger, jefe de Endocrinología Clínica del Hospital Universitario Charité (Berlín). Tras un riguroso proceso de selección, se han concedido tres premios para apoyar proyectos de innovación procedentes de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los ganadores de las becas GGI en esta primera edición han sido:

Dr. Leo Dunkel, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido). Proyecto: Defining the role of fibroblast growth factor 21 (FGF21) in the pathogenesis of growth hormone resistance and subsequent growth failure in chronic childhood conditions.

Dr. Julian Lui, del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de Bethesda (Estados Unidos). Proyecto: Cartilage-Targeted Therapeutics for Growth Disorders

Dr. Lars Sävendahl, del Instituto y Hospital Universitario Karolinska, en Solna (Suecia). Proyecto: Early prediction of long-term growth response to GH treatment; Evaluation of a newly developed technique based on magnetic resonance imaging of the tibia growth plate.

«Las becas Grant for Growth Innovation reflejan el compromiso de Merck con la innovación, puesto que consideramos que ésta es la base de nuestros esfuerzos para avanzar en nuevas posibilidades en el tratamiento de trastornos del crecimiento humano», afirmó Steven Hildemann, director médico global y jefe de Global Medical Affairs y Global Drug Safety de Merck Serono. Asimismo, añadió que «identificar y apoyar a los investigadores que tienen la vista puesta en el futuro en el ámbito del crecimiento ayuda a alcanzar el objetivo colectivo de avanzar en nuestro conocimiento en esta área terapéutica y proporcionar mejores resultados a los pacientes que viven con desórdenes de crecimiento».

Acerca de las becas para la investigación GGI

Merck Serono anunció en el año 2013 el inicio del programa GGI para apoyar el desarrollo de conocimiento en el área de crecimiento. En total, se destinará un total de hasta 400.000 euros a uno o más proyectos de investigación.

Cada proyecto presentado ha sido evaluado en ciego por un Comité de Dirección Científico formado por endocrinólogos reconocidos internacionalmente, de acuerdo a cinco criterios: innovación, fundamento científico, claridad, viabilidad e impacto de la investigación.

Para más información sobre el programa GGI, puedes visitar http://www.grantforgrowthinnovation.org

Acerca de Merck