Incidencia de errores innatos del metabolismo y otros trastornos detectados en un programa de cribado metabólico neonatal ampliado de un grupo mexicano de hospitales

Introducción: La detección de errores innatos del metabolismo (EIM), endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos por medio del cribado metabólico neonatal es una iniciativa de salud mundial que comenzó hasta el año 1973 en México. La incidencia nacional de este grupo de enfermedades es incierta debido a la falta de programas de cribado metabólico neonatal ampliado (CMNA), aunada a la carencia de publicaciones relacionadas. Para el presente manuscrito, la incidencia de EIM en el noreste de México se estima a partir de un programa de CMNA en hospitales privados del Grupo Christus Muguerza.

Material y métodos: El estudio fue retrospectivo e incluyó la revisión de resultados de 19.768 recién nacidos (RN), obtenidos de marzo de 2006 a febrero de 2017.

Resultados: El programa de CMNA detectó a 60 RN con algún EIM u otro trastorno y 104 fueron identificados como heterocigotos, presentando una incidencia de 30,4 y 52,7 por cada 10.000 RN, respectivamente. El diagnóstico más frecuente fue la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD); y en el caso de los heterocigotos, las hemoglobinopatías. La combinación de tecnologías en el cribado resultó en una especificidad del 99,95%, una sensibilidad cercana al 100% y un valor predictivo positivo del 86,96%.

Conclusiones: Los programas de CMNA ofrecen la posibilidad de detectar y confirmar un diagnóstico temprano para ofrecer un tratamiento específico, en combinación con un asesoramiento genético. Por otro lado, estos resultados proporcionan una estimación de la incidencia de los EIM, endocrinopatías, hemoglobinopatías y otros trastornos en un grupo de hospitales privados en México.

Desnutrición grave neonatal secundaria a infección por VIH

Resumen

La desnutrición neonatal supone uno de los principales retos diagnósticos en la práctica diaria. Ante un neonato con desnutrición será necesario descartar las causas que con más frecuencia pueden producirla, pero también sospechar otras más inusuales como es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se presenta el caso de un neonato varón de 27 días de vida que presentaba una desnutrición neonatal grave, realizándose el diagnóstico diferencial del mismo y una revisión bibliográfica a propósito del tema.

Anemia en un lactante con síndrome de inmunodeficiencia adquirida: a propósito de un caso

Introducción: En la actualidad, a pesar del cribado universal de VIH en embarazadas, se siguen diagnosticando niños en la fase sintomática de la infección.

Caso clínico: Describimos el caso de un lactante diagnosticado en estadio avanzado de infección por el VIH, con anemia hemolítica secundaria, su evolución y tratamiento.

Conclusión: En nuestro medio es una prioridad mantener un alto índice de sospecha en poblaciones de riesgo de infección por el VIH, siendo el objetivo del pediatra que sean diagnosticados en estadios iniciales de la enfermedad.

La recomendación de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida: algunas consideraciones

La recomendación global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dar «lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida» es considerada por las madres y los profesionales sanitarios un objetivo nutricional idóneo para cualquier lactante, si así se desea y no hay impedimento para efectuarla. Es importante destacar que el llamado «Tercer Mundo», con millones de desfavorecidos, era y es el objetivo fundamental de la difusión y puesta en marcha de un programa de salud de la OMS muy amplio, en el que se incluye dicha recomendación. Las circunstancias socioeconómicas y culturales en los países de nuestro ámbito occidental son diferentes, con una historia bien establecida, por lo que las recomendaciones de la European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition son compatibles con la citada recomendación de la OMS respecto a la introducción de la alimentación complementaria desde los 4 meses. Por ello, esta recomendación debe aplicarse con flexibilidad en nuestro ámbito pediátrico y vigilar los riesgos de ferropenia que puede conllevar.

Leches de crecimiento. ¿Qué pueden aportar en la alimentación del niño pequeño?

Deficiencia de vitamina D en la población europea / Recomendaciones sobre las prácticas de sueño seguro en lactantes

- Back to sleep for every sleep. Dormir boca arriba (A). Dormir de lado no es seguro ni recomendable. La posición supina no aumenta el riesgo de atragantamiento o aspiración en lactantes, aunque tengan reflujo. Se pueden poner en prono mientras estén vigilados y despiertos. La recomendación es también válida para los prematuros. Los lactantes deberían continuar durmiendo en posición supina hasta el año de edad o hasta que se den la vuelta solos. Entonces se les puede permitir dormir en la posición que a ellos asuman (sobre un colchón firme y sin ropa de cama holgada).

- Uso de una superficie firme para dormir (A), ajustada a los bordes de la cuna, cubierta por una sábana también ajustada, sin más ropa de cama u objetos blandos. Las cunas tienen que cumplir unos estándares de seguridad, así como las camas de lactantes pegadas a la de los padres, pero no hay estándares de seguridad para el colecho.

- Se recomienda la lactancia materna (A), pues se asocia a un menor riesgo de SMSL, sobre todo si es exclusiva.

- Es recomendable que los lactantes duerman en la habitación de los padres, cerca de su cama, pero en superficies separadas; idealmente durante el primer año de vida, pero por lo menos los 6 primeros meses (A). Hay circunstancias específicas que se asocian a un mayor riesgo de SMSL en colecho: en niños a término menores de 4 meses; en niños pretérmino y/o de bajo peso; cuando alguno de los padres fume; si la capacidad de despertar de los padres está alterada; si el colecho se realiza en superficie blanda, o con accesorios blandos.

- Mantener alejados del área de dormir del lactante los objetos blandos y la ropa de cama holgada (A).

- Considerar ofrecer al lactante el chupete en el tiempo de siesta y de dormir (A). Aunque el mecanismo todavía no está claro, se han publicado estudios sobre el efecto protector del chupete respecto a la incidencia de SMSL. El chupete debería usarse cuando se pone a dormir al lactante.

- Evitar la exposición al tabaco durante el embarazo y después del nacimiento (A).

- Evitar el uso de alcohol y drogas ilícitas durante el embarazo y después del nacimiento (A).

- Evitar el calor excesivo en la habitación y cubrir la cabeza de los lactantes (A).

- Efectuar controles regulares de la madre durante el embarazo (A).

- Los lactantes deberían vacunarse según las recomendaciones actuales (A).

- Las empresas y los medios de comunicación deberían guiarse por los estándares de dormir seguro en sus mensajes y anuncios (A).

- No usar monitores cardiorrespiratorios en casa como estrategia para disminuir el SMSL (A).

- Se recomienda poner al lactante en posición prono a ratos, mientras esté despierto, para facilitar el desarrollo y prevenir la plagiocefalia posicional (B).

- Envolver al lactante con una manta fina para mantener la posición en supino (C).

- Todos los médicos, enfermeras y otros profesionales de salud deberían recibir información sobre el sueño seguro del lactante, e implementar todas las recomendaciones para disminuir el riesgo de SMSL (A).

- Continuar con la campaña de dormir seguro, enfocada a reducir todas las causas de mortalidad de los lactantes relacionadas con el sueño, incluido el SMSL, la sofocación y otras no intencionadas.

Deficiencia en vitamina D: un reto diagnóstico

Desde hace varios años la literatura científica prolifera en torno a un nuevo problema de salud que parece constatarse a escala mundial: el déficit de vitamina D. El establecimiento de nuevos y más bajos umbrales de deficiencia asumidos por la mayor parte de sociedades científicas internacionales, ante los insólitos vínculos que esta vitamina podría tener con la salud global de la población, ha generado multitud de estudios que publican cifras de prevalencia de déficit elevadas, y con una amplia variabilidad. La controversia sobre el nivel considerado como límite de suficiencia es especialmente evidente en la población infantil, en la que la investigación es más limitada. No obstante, una nueva hipótesis acerca de la fracción libre de la vitamina D como posible y óptimo marcador en la evaluación de su estatus está estimulando una novedosa e interesante línea de investigación. Tras mucha polémica bibliográfica parecía que ya teníamos una respuesta aceptable. La Academia Nacional de las Ciencias recogía en 2010, en su «Dietary references intakes for calcium and vitamin D», que «aunque el nivel sérico de 25-hidroxivitamina (25OHD) no está validado como sustituto de resultados en salud, puede servir como referencia», concluyendo que es razonable considerar 20 ng/mL como el umbral para casi toda la población1. «20» pasó a ser la cifra mágica. Pero la pregunta ahora ha cambiado: ¿es realmente la 25OHD total el parámetro que mejor mide la suficiencia en vitamina D?, ¿podría ser la fracción libre de 25OHD el marcador que cabría considerar? Encontrar una respuesta casi nunca es el fin de la búsqueda..., afortunadamente.

Raquitismo resistente a la vitamina D

El raquitismo dependiente de la vitamina D tipo 1 es una enfermedad rara, autosómica recesiva, causada por el defecto de la enzima 1-α-hidroxilasa, secundario a una mutación en el gen CYP27B1, que lleva a una incapacidad para convertir la 1,25(OH)2D3 a partir de la 25OHD3. Presentamos el caso ilustrativo de una lactante afectada de un raquitismo dependiente de la vitamina D tipo 1, con una mutación no descrita anteriormente y una clínica florida de raquitismo, en que la determinación de unos niveles de 1,25(OH)2D3 dentro de los límites normales puede convertirse en un factor de confusión en el proceso diagnóstico. La falta de respuesta al tratamiento con colecalciferol debe ser una señal inequívoca para sospechar un raquitismo resistente a la vitamina D. El manejo y el seguimiento del tratamiento con calcitriol en estos niños es difícil de realizar, aunque de vital importancia para evitar complicaciones a largo plazo.

Nutrientes clave en la alimentación complementaria: el hierro en fórmulas y cereales

Las fórmulas de continuación y los cereales infantiles van enriquecidos según lo establecido por la legislación. Sin embargo, el enriquecimiento de alimentos infantiles no es siempre igual de efectivo. En el caso del hierro, no todas las sales autorizadas por ley presentan la misma biodisponibilidad; por tanto, podría producirse una baja absorción de hierro no detectada que dé lugar a situaciones de deficiencia. Una dieta deficitaria durante el inicio de la alimentación complementaria (4-7 meses) es la principal causa de deficiencia de hierro, y suele estar ocasionada también por otros factores, como la presencia en la dieta de compuestos que modifican la absorción de hierro (p. ej., fitatos, calcio, oxalatos, vitamina C o proteínas). La carencia de hierro es, en la actualidad, el problema nutricional con más prevalencia entre la población. En la mayoría de los países no industrializados amenaza a más del 60% de las mujeres y niños, mientras que en los países industrializados el 12-18 % de las mujeres y el 9,6% de los niños sufren anemia. Por tanto, la alimentación complementaria es un vehículo idóneo para realizar una intervención nutricional preventiva y evitar que se produzcan situaciones carenciales. La búsqueda de fuentes de hierro altamente absorbibles supone un reto clave para la industria de alimentos infantiles.

Intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa (IL) es el síndrome de malabsorción más frecuente en la infancia y adolescencia. Se manifiesta con dolor, molestias abdominales, diarrea, flatulencia, distensión abdominal, náuseas e incluso vómitos. La lactosa es un disacárido presente en la leche que se hidroliza gracias a la acción de la lactasa-floricina-hidrolasa (LPH). Así, la IL se produce cuando, por diferentes circunstancias (transitorias como las infecciones o genéticas), la LPH disminuye/pierde su función induciendo una carencia en la digestión de la lactosa. Puesto que en esta situación se produce (en muchos casos) una retirada de lácteos, debe controlarse especialmente la ingestión de calcio y, por la particular dependencia de este, la densidad mineral ósea (DMO). La DMO es un factor relevante para prevenir la osteoporosis y, dado que una buena masa ósea en la etapa adulta dependerá del acopio efectuado durante la infancia, se debe prestar especial atención a los aspectos nutricionales. Para ello, existen diferentes opciones dietéticas como leche sin lactosa o de baja concentración además de bebidas vegetales o alimentos ricos en calcio; sin embargo, estas dos últimas opciones son inadecuadas nutricionalmente como sustitutivas de la leche.

La compañía biofarmacéutica Synageva BioPharma inicia «¡APÚNTATE AL LALD-ing!», una campaña para mejorar el conocimiento sobre la deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LALD)

La deficiencia de lipasa ácida lisosomal es una enfermedad genética rara, infradiagnosticada y potencialmente mortal

Madrid, 21 de mayo de 2015. La deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LALD) es una enfermedad genética poco frecuente, potencialmente mortal e infradiagnosticada, que se transmite con un carácter autosómico recesivo. La enfermedad es el resultado de una actividad enzimática deficiente provocada por mutaciones del gen LIPA, que conducen a una acumulación intracelular masiva de lípidos, lo que puede cau sar un daño orgánico progresivo1,4.

Synageva BioPharma es una compañía biofarmacéutica dedicada a la investigación, el desarrollo y la distribución de tratamientos para pacientes afectados por enfermedades raras y necesidades médicas no cubiertas. En Synageva compartimos la pasión y el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por enfermedades raras. Creemos que cada paciente merece una opción de tratamiento para su enfermedad, por poco frecuente que ésta sea. Con esta visión y compromiso se fundó Synageva BioPharma en 2008, y como resultado del esfuerzo conjunto de todos sus empleados, en un futuro muy próximo los pacientes con LALD se podrán beneficiar de una terapia de reemplazo enzimático.

1. Bernstein DL, et al. Cholesteryl ester storage disease: review of the findings in 135 reported patients with an underdiagnosed disease. J Hepatol. 2013; 58: 1.230-1.243 [doi:10.1016/j.jhep.2013.02.014].

2. Hülkova H, et al. Distinctive histopathological features that support a diagnosis of cholesterol ester storage disease in liver biopsy specimens. Histopathology. 2012; 60: 1.107-1.113 [doi:10.1111/j.1365-2559.2011.04164.x].

3. Hamilton J, et al. A new method for the measurement of lysosomal acid lipase in dried blood spots using the inhibitor Lalistat 2. Clin Chim Acta. 2012; 413: 1.207-1.210 [doi:10.1016/j.cca.2012.03.019].

4. Reiner Z, et al. Lysosomal acid lipase deficiency: an under-recognized cause of dyslipidaemia and liver dysfunction. Atherosclerosis. 2014; 235: 21-30 [doi:10.1016/j.atherosclerosis.2014.04.003].

Ictericia secundaria a una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa

Presentamos el caso de un varón de 7 años de edad, remitido a nuestra consulta para su valoración por un cuadro de ictericia mucocutánea. Las analíticas orientan hacia una anemia hemolítica y, tras interrogar a la familia, se concreta que el cuadro había comenzado a las 24 horas de la ingesta de habas, por lo que se orienta el cuadro como un probable déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (D-G6PD), confirmándose posteriormente. Se inicia tratamiento de soporte. Las cifras más bajas de hemoglobina y hematocrito se detectan al cuarto día tras la ingesta del agente desencadenante, permaneciendo el paciente prácticamente asintomático. Las cifras analíticas se normalizan completamente a los 14 días del inicio del cuadro. En este caso se detectó la coexistencia de D-G6PD con otra eritropatía, G6PD/HbS (anemia de células falciformes), asociación que ya ha sido descrita en otros trabajos anteriormente. Al alta hospitalaria se proporcionó al paciente una lista de fármacos y alimentos con efecto oxidante, así como asesoramiento genético. Asimismo, nos parece importante resaltar la importancia de excluir la coexistencia de D-G6PD con otras eritropatías.

Evaluación de la anemia ferropénica en niños menores de 6 años de edad de diferentes etnias

Inicio, diagnóstico y seguimiento de un caso con deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga

Los ácidos grasos representan el 80% de las necesidades energéticas en periodos de estrés metabólico. La betaoxidación de los ácidos grasos es catalizada por varias enzimas, como la acil-CoA deshidrogenasa-coenzima FAD, que posee 4 formas específicas según la longitud de la cadena de acil-CoA. La acil-CoA-deshidrogenasa de cadena muy larga es una de ellas. Su déficit cursa con la acumulación intramitocondrial de ésteres de acil-CoA de cadena larga, y afecta al corazón, el músculo esquelético y el hígado. Presentamos un caso iniciado a los 22 meses de edad con un síndrome Reye-like. Confirmamos un déficit de la betaoxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga, con las mutaciones p.A232T (c.694G>A) y p.Y201C (c.602A>G) en los alelos del gen VLCAD. Describimos su evolución durante 17 años recibiendo una dieta pobre en ácidos grasos de cadena larga y suplementos con aceite MCT.

Proyecto FIND: La importancia de un diagnóstico precoz

Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo heterogéneo de enfermedades lisosomales ocasionadas por la deficiencia de las enzimas responsables de la degradación de los glucosaminoglicanos (GAG).

Gracias a los actuales avances terapéuticos y al hecho de que un diagnóstico y tratamiento precoces implican una mejor evolución clínica, nos hemos planteado el proyecto FIND. El objetivo es realizar un cribado selectivo para detectar posibles casos de MPS en niños. Para ello se facilita a los pediatras que deseen participar, un kit como herramienta diagnóstica en el que se suministra la información y el material necesario para la obtención de muestras de orina y sangre impregnadas en papel analítico.

Sobre la muestra de orina se mide la concentración de GAG y creatinina urinarias. A aquellas muestras con una concentración elevada de GAG, se podrá realizar la cuantificación de la actividad enzimática presente en la muestra de sangre, con la finalidad de identificar el posible defecto enzimático.

Enfermedad de depósito de ésteres de colesterol. Actualización del diagnóstico y el tratamiento

La deficiencia parcial de la enzima lipasa ácida lisosomal (LAL) es una patología hereditaria, autosómica recesiva, del metabolismo de los lípidos que causa la enfermedad por depósitos de ésteres de colesterol (CESD, del inglés cholesteryl ester storage disease), caracterizada por la acumulación de ésteres de colesterol y triglicéridos en el hígado. El diagnóstico se realiza determinando la actividad de la LAL y/o las mutaciones del gen LAL (LIPA). La enfermedad se caracteriza por la aparición de una esteatosis microvesicular que conduce a la insuficiencia hepática, la aterosclerosis acelerada y una muerte prematura. Los pacientes presentan una elevación de colesterol total, c-LDL, triglicéridos y transaminasas con c-HDL bajo. Hasta ahora el tratamiento se realizaba con estatinas y, en última instancia, se efectuaba un trasplante de hígado. Se presenta el caso clínico de un paciente de 10 años de edad, diagnosticado de CESD mediante la determinación enzimática de la LAL en fibroblastos y el estudio de las mutaciones del gen LIPA. Además, se realiza una revisión actualizada de la literatura con el objetivo de presentar las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, como la determinación de la actividad de la LAL en muestra de sangre seca y el tratamiento de reposición enzimática con LAL recombinante humana.

Edulcorantes en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa

La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) es una enfermedad autosómica recesiva debida una deficiencia en la actividad de la aldolasa B (fructosa 1,6-bifosfato aldolasa), enzima involucrada en el metabolismo de la fructosa. Actualmente, el tratamiento consiste en eliminar de la dieta todas las fuentes de fructosa. De manera general, se puede utilizar la glucosa como edulcorante, pero se buscan alternativas. El objetivo de este artículo es revisar las características de los edulcorantes y establecer unas recomendaciones para su consumo en estos pacientes.

Existen edulcorantes que, debido a su estructura, no suponen una fuente de fructosa y son tolerados por los pacientes con IHF, como la glucosa, la dextrinomaltosa y los polímeros de glucosa, los edulcorantes artificiales (acesulfamo, alitamo, aspartamo, ciclamato, neotamo o sacarina), los peptídicos, como la taumatina, los glucoflavonoides, como la nehosperidina-dihidrochalcona, o los glucósidos diterpénicos, como los glucósidos de esteviol. Otros tampoco suponen un aporte de fructosa, ya que no son metabolizados por el cuerpo humano, como el eritritol, o se metabolizan por vías diferentes, como el xilitol.

La inulina, los fructanos o la sucralosa, aunque no se metabolizan en el cuerpo humano, son edulcorantes que pueden contener pequeñas cantidades de fructosa o sacarosa, hecho que habría que tener en cuenta, al igual que los que se absorben en pequeña proporción (según su pureza, la tolerancia del paciente y la cantidad). El resto deberían evitarse, debido a que la cantidad que pueden aportar de fructosa es considerable, en función de su estructura, absorción y metabolismo.

Tetania neonatal por hipocalcemia secundaria a hipovitaminosis D. Forma extrema de una enfermedad que resurge

Desde el inicio de la era industrial, el raquitismo ha sido una enfermedad endémica. Con el

descubrimiento de la vitamina D y el aporte de suplementos, sobre todo en las fórmulas lácteas infantiles,

prácticamente había desaparecido, pero durante los últimos años parece haberse convertido de nuevo en

un problema de salud pública. La carencia de vitamina D se asocia no sólo a problemas óseos, sino

también a un importante incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes,

infecciosas y tumorales.

Comunicamos un caso de tetania neonatal por hipocalcemia secundaria a hipovitaminosis D en un

neonato de menos de 2 días de vida. La precocidad de la aparición y la gravedad clínica son

excepcionales. Además, advierte del problema emergente que constituye el déficit de vitamina D y de la

necesidad de instaurar la suplementación con ésta vitamina, siguiendo las últimas recomendaciones de la

Asociación Española de Pediatría.

Alimentación complementaria dirigida por el bebé («baby-led weaning»). ¿Es una aproximación válida a la introducción de nuevos alimentos en el lactante?

Tradicionalmente, la introducción de la alimentación complementaria pasa por un periodo de alimentación triturada, hasta que el lactante adquiere las habilidades para tomar comida en trocitos. En la práctica, el momento de la introducción de alimentos no triturados se ha ido retrasando, lo que ha llevado a una mayor frecuencia de problemas en la alimentación en esa edad.

La alimentación complementaria guiada por el bebé (baby-led weaning) se basa en que sea el propio lactante quien se alimenta llevándose la comida a la boca, en vez de ser alimentado con una cuchara por un adulto. En esta práctica, el lactante se incorpora pronto a la comida familiar y comparte su menú, manteniendo la lactancia materna. Algunos estudios observacionales de pequeño tamaño sugieren que esta técnica favorece los patrones de alimentación, aunque no se ha podido demostrar si se plasma en efectos beneficiosos para la salud. Su difusión surge a raíz de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de retrasar la introducción de la alimentación complementaria hasta los 6 meses, en un momento en que el lactante ha alcanzado hitos importantes en su desarrollo, lo que haría posible que se alimentara por sí mismo. Algunos de los aspectos contenidos en esta filosofía serían válidos para la mayoría de los lactantes, aunque es difícil aceptarlo en su radicalidad (oposición a las comidas con cuchara).

Las principales dudas que se plantean respecto a esta técnica son saber si el lactante recibe suficiente variedad de nutrientes y en una cuantía suficiente (p. ej., el hierro), si existe riesgo de atragantamiento y si la técnica es aplicable en todos los niños.

A fecha de hoy, parece importante que los pediatras conozcamos en qué consiste esta técnica de alimentación y podamos responder a las preguntas de los padres sobre su eficacia y seguridad.

Condrodisplasia «punctata» rizomélica clásica: comunicación de dos casos con las formas grave y benigna de la afección

La condrodisplasia punctata rizomélica clásica (RCDP) es una rara enfermedad multisistémica autosómica recesiva, debida a una alteración del metabolismo peroxisomal que determina una deficiencia de la biosíntesis de plasmalógenos y de la alfaoxidación del ácido fitánico. Se caracteriza por la presencia desde el nacimiento de un acortamiento proximal de las extremidades, calcificaciones periarticulares, dismorfia facial, retraso del desarrollo y mortalidad precoz. Se presentan dos casos de RCDP clásica, o tipo I, con las dos formas clínicas de presentación, grave o mortal y leve o benigna, en relación con la existencia de actividad enzimática residual, y se revisan sus principales aspectos clínicos.

Raquitismo carencial: formas de presentación diferentes para una misma entidad fisiopatogénica emergente

Debido al aumento de la inmigración en las últimas décadas, el raquitismo carencial ha reaparecido en nuestro país en niños y adolescentes. Con el objetivo de alertar sobre la diversidad de presentación de esta entidad, se exponen cuatro casos clínicos de raquitismo y se recuerdan las principales características clínicas, bioquímicas y radiológicas de esta afección, así como su tratamiento y prevención.

Guía clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Gaucher en la infancia

Introducción

La enfermedad de Gaucher, con una frecuencia media de uno por cada 40.000 recién nacidos como mínimo, debuta en más de la mitad de los pacientes antes de los 18 años. Cuando se inicia en la infancia suele tener una evolución clínica más rápida y grave que en la edad adulta, existe una relación directa entre el tratamiento precoz y la adecuada respuesta terapéutica, y es muy probable que la aparición de algunas importantes manifestaciones clínicas de la enfermedad necesiten ser prevenidas durante la infancia. Por ello, resulta fundamental aplicar lo antes posible las medidas diagnósticas adecuadas ante todo enfermo con sintomatología compatible con enfermedad de Gaucher.

El diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad pueden presentar dificultades debido a su gran variabilidad clínica. Por ello, las recomendaciones que se recogen a continuación son de carácter general y en todos los casos el pediatra responsable del paciente debe individualizar las medidas diagnósticas, terapéuticas o de seguimiento en función de las necesidades de cada niño a lo largo del tiempo y de acuerdo con las variaciones que se vayan produciendo en el conocimiento de la enfermedad.

Con el fin de recibir la mejor asistencia sanitaria posible, todo paciente afectado debe ser asistido por un equipo multidisciplinario en un centro pediátrico con experiencia en el tratamiento de enfermedades metabólicas en la infancia.

Diagnóstico

Sospecha clínica

Se basa en la presencia aislada o en combinación de los siguientes signos o síntomas:

• Astenia.

• Retraso del crecimiento.

• Retraso de la maduración sexual.

• Palidez, petequias, equimosis, sangrado «espontáneo».

• Esplenomegalia, hepatomegalia.

• Dolor abdominal, distensión abdominal.

• Alteraciones esqueléticas: osteopenia, osteoporosis, osteonecrosis, dolor óseo agudo, fracturas patológicas, lesiones líticas, deformidades esqueléticas.

• Alteraciones cutáneas: hidropesía fetal, recién nacido colodión, ictiosis congénita.

• Alteraciones del sistema nervioso central (SNC): alteración de los movimientos sacádicos, estrabismo, ataxia, trismo, epilepsia mioclónica, deterioro intelectual.

Analítica compatible

Los siguientes hallazgos analíticos apoyan fuertemente el diagnóstico:

• Anemia. Trombocitopenia.

• Fosfatasas ácidas tartratorresistentes (TRAP) elevadas.

• Quitotriosidasa elevada.

• Presencia de células de Gaucher en el aspirado medular.

Confirmación diagnóstica

La certeza diagnóstica requiere en todos los casos (incluso en los hermanos de los afectados):

• Comprobación de una actividad de la β-glucocerebrosidasa disminuida en leucocitos, fibroblastos u otras células nucleadas del paciente.

Comentarios

Se han subrayado los datos más significativos para el diagnóstico, por su frecuencia o importancia.

Evaluación inicial del paciente

Examen clínico

Antecedentes familiares

• Etnia (si procede, por la epidemiología de la enfermedad).

• Genealogía familiar.

• Peso, talla y perímetro craneal de padres y hermanos.

• Antecedentes patológicos (hemopatías, Parkinson, demencia).

Antecedentes personales

• Embarazo, parto, periodo neonatal.

• Desarrollo psicomotor.

• Crecimiento.

Enfermedad actual

• Falta de medro.

• Astenia, polipnea.

• Dolor o distensión abdominal.

• Palidez, hematomas, sangrado mucoso.

• Dolor óseo, fracturas.

• Alteración del comportamiento social.

• Disminución del rendimiento escolar.

• Cualquier síntoma neurológico.

Examen físico

• Peso, talla, perímetro craneal, índice de masa corporal (IMC) (percentiles).

• Estadio de desarrollo puberal (Tanner).

• Palidez, equimosis, petequias.

• Esplenomegalia. Hepatomegalia.

• Examen de la motilidad ocular.

• Examen de audición.

• Examen neurológico.

• Examen cardiovascular.

• Examen del aparato respiratorio.

• Examen del sistema esquelético.

Exámenes complementarios

• Hematología:

– Hemograma. Metabolismo del hierro.

– Pruebas de coagulación.

• Bioquímica:

– Perfil lipídico.

– Calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas, proteínas, albúmina.

– Función hepática. Función renal.

– Fosfatasa ácida tartratorresistente, quitotriosidasa.

• Biología molecular:

– Examen de mutaciones del gen codificador de la glucocerebrosidasa.

• Diagnóstico por imagen:

– Examen del esqueleto: radiología simple de fémur, tibia, columna y áreas sintomáticas; radiografía (Rx) de carpo izquierdo; Rx de tórax; resonancia magnética (RM) T1 (médula) y T2 (estado vascular) ponderadas de fémur y tibia.

– Densitometría ósea: absorciometría de rayos X con energía dual (DEXA) o ultrasonidos.

– Volumen de hígado y bazo: cuantificado mediante RM o ecografía.

• Electrooculografía.

– Examen de los movimientos sacádicos (videoculografía).

• Oftalmoscopia.

• Electrofisiología:

– Electroencefalografía (EEG) y potenciales evocados tronculares (PET).

• Examen audiométrico:

– Audiometría.

• RM cerebral y troncular.

– Si existe enfermedad neurológica o en pacientes con sospecha de alteración neurológica y con mutación génica «de riesgo».

• Examen de la función pulmonar.

• Ecocardiografía.

• Desarrollo intelectual:

– Brunet-Lezine (o Bayley II) <3 años.

– McCarty 3-7 años.

– Wechsler >7años.

• Valoración de la calidad de vida.

Comentarios

La evaluación inicial es muy importante ya que permite definir el grado de riesgo del paciente y seguir de forma adecuada su evolución. La práctica de algunos exámenes complementarios que precisan colaboración activa vendrá condicionada por la edad del niño, pero en todos los casos se realizará un examen lo más riguroso y minucioso posible.

El examen de la función pulmonar puede efectuarse mediante ecocardiografía para medir el gradiente transpulmonar por debajo de los 4 años y, por encima de esta edad, puede usarse ecocardiografía, espirometría o pletismografía. La alteración de la función pulmonar no es habitual durante la primera década de la vida.

En el caso de que exista la posibilidad de utilizar diferentes métodos de exploración, se utilizará aquel para el que se posea más experiencia y se procurará que sea siempre el mismo a lo largo del tiempo.

Para la evaluación de la calidad de vida debe usarse el cuestionario expresamente confeccionado y validado para la infancia: «Versión española del cuestionario PedsQL aplicado a niños con enfermedad de Gaucher».

Definición de los objetivos terapéuticos

El objetivo del tratamiento es recuperar al paciente de los síntomas presentes y evitar las posibles manifestaciones futuras. En pediatría, los aspectos preventivos alcanzan su máximo significado y, por ello, es muy importante definir los objetivos terapéuticos de un modo que permita su cuantificación y valoración de forma objetiva a lo largo del tiempo.

• Hemoglobina (Hb):

– Aumentar la Hb a 11 g/dL a los 12-24 meses de tratamiento.

• Plaquetas:

– Aumentar las plaquetas para evitar el sangrado durante el primer año. En la trombocitopenia moderada, incrementar las plaquetas de 1,5 a 2 veces durante el primer año y alcanzar el nivel mínimo normal al segundo año de tratamiento.

– En la trombocitopenia grave, aumentar las plaquetas 1,5 veces el primer año e incrementar lentamente durante los años 2 a 5 (lo ideal es que durante el segundo año se dupliquen), aunque no se normalice la cifra.

– Evitar la esplenectomía.

– Mantener la máxima cifra alcanzada sin sangrado de un modo estable.

• Hepatomegalia:

– Reducir y mantener el volumen, como máximo, entre 1 y 1,5 veces su valor normal.

– Disminuir el volumen un 20-30% en los años 1 y 2 de tratamiento, y un 30-40% en los años 3 a 5.

• Esplenomegalia:

– Reducir y mantener el volumen, como máximo, entre 1 y 1,5 veces su valor normal.

– Reducir el volumen un 20-30% en los años 1 y 2 de tratamiento, y un 30-40% en los años 3 a 5.

• Alteraciones óseas:

– Eliminar el dolor óseo en 1-2 años. Evitar crisis de dolor óseo.

– Evitar osteonecrosis y colapso articular subcondral.

– Alcanzar el pico de masa ósea ideal para su edad.

– Aumentar el espesor cortical y la densidad mineral trabecular en 2 años.

• Crecimiento y maduración:

– Alcanzar la talla normal para su edad a los 3 años de tratamiento.

– Alcanzar un desarrollo puberal normal.

Comentarios

Estos objetivos son «mínimos» y generales para todos los niños. Con independencia de ellos, cada paciente puede precisar más objetivos en función de sus manifestaciones clínicas iniciales.

El hígado supone en varones normales de entre 5 y 12 años el 3,5% del peso corporal y el 2,5% después de esta edad. En mujeres, los valores normales son del 3,2 y el 2,9%, respectivamente. La equivalencia aproximada es de 1 gramo por cada centímetro cúbico de volumen hepático.

El bazo supone, aproximadamente, el 0,2% del peso corporal y la equivalencia aproximada es de 0,45-0,6 g por cada centímetro cúbico de volumen.

No se incluyen objetivos terapéuticos para las manifestaciones neurológicas de la enfermedad porque no existe, por el momento, un tratamiento que permita su manejo ni monitorizar la evolución a largo plazo.

Definición individual del riesgo

Una vez establecidos los objetivos terapéuticos, los pacientes pueden definirse en función del grado de riesgo que tienen para desarrollar una evolución clínica grave y, por tanto, seleccionar el tipo de tratamiento inicial de acuerdo con los datos obtenidos de la evaluación basal.

Enfermedad sin manifestaciones neurológicas

• Riesgo alto:

– Enfermedad que produce síntomas subjetivos (astenia, anorexia, dolor, etc.).

– Retraso de crecimiento.

– Evidencia de afectación esquelética.

– Plaquetas <60.000/mm3 y/o hemorragia «anómala».

– Hemoglobina <2 g/dL, por debajo del valor normal para la edad.

– Afectación de la calidad de vida.

– Hermano afecto de enfermedad de Gaucher grave.

• Riesgo normal:

– Cualquier niño con déficit de b-glucuronidasa y síntomas clínicos presentes.

Enfermedad con manifestaciones neurológicas

Todos los niños con síntomas neurológicos secundarios a la enfermedad de Gaucher son niños de alto riesgo para la evolución clínica.

Comentarios

La clasificación de alto o bajo riesgo se hace a priori y, por lo tanto, puede ocurrir que la evolución del paciente esté en contradicción con ella. En todo momento el pediatra deberá ajustar su conducta a las necesidades individuales de su paciente.

Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad de Gaucher viene condicionado por la presencia o no de manifestaciones neurológicas.

Tratamiento del paciente sin patología neurológica

• Pacientes tributarios de tratamiento:

– Todos los pacientes con síntomas deben recibir tratamiento, con independencia de su edad o la gravedad de las manifestaciones clínicas.

• Tipo de tratamiento:

– En el momento actual, por debajo de los 18 años, el tratamiento debe efectuarse en todos los casos con glucocerebrosidasa manosa-terminal recombinante (Cerezyme®) por vía intravenosa (tratamiento enzimático sustitutivo [TES]).

• Dosis:

– Niños de alto riesgo: iniciar 60 U/k cada 2 semanas. A los 3 meses, iniciar la valoración de la respuesta terapéutica.

– Niños de bajo riesgo: iniciar 30-60 U/k cada 2 semanas. A los 3 meses, iniciar la valoración de la respuesta terapéutica.

• En todos los casos:

– Se recomiendan aumentos o reducciones de dosis en fracciones de 30 unidades.

– No reducir la dosis antes de los 12-18 meses de tratamiento. A partir de ese momento, se puede valorar la dosis a utilizar cada 6 meses.

– Dosis mínima a utilizar: 30 U/k cada 15 días.

– No retirar el TES durante la infancia.

Tratamiento del paciente con patología neurológica

Tratamiento de la forma crónica neuronopática

• Pacientes tributarios de tratamiento:

– Forma crónica neuronopática identificada: niños con enfermedad tipo 3 comprobada.

– Niños con riesgo de desarrollar la forma crónica neuronopática: 1. Niños con enfermedad de Gaucher que son hermanos de niños con tipo 3 comprobada; 2. Niños con genotipos de «riesgo»; por ejemplo: L444P/L444P, D409H/D409H, L444P/D409H, etc., y 3. Niños con inicio de la enfermedad antes de los 2 años de edad y síntomas clínicos graves.

• Tipo de tratamiento:

– Hoy en día el único tratamiento farmacológico autorizado en este tipo de pacientes es el uso del TES. Los resultados son poco efectivos en la mayoría de los casos, pero los pacientes con esta forma clínica deben beneficiarse de un intento terapéutico.

– El tratamiento de esta forma de la enfermedad con inhibidores de la síntesis de la glucosilceramida y TES está en fase de ensayo clínico y todavía no se conocen los resultados definitivos.

– Puede considerarse el trasplante de médula o de células de cordón procedentes de donante no emparentado cuando no se obtenga buena evolución con el TES en estos pacientes. Esta opción terapéutica, aunque no está definitivamente descartada, cada vez es menos utilizada porque el balance entre el riesgo y los beneficios obtenidos no parece muy positivo en la mayoría de los casos.

• Dosis:

– Forma crónica neuronopática identificada: iniciar 120 U/kg/15 días. Si la patología neurológica progresa, pasar a 240 U/kg/15 días durante 6 meses como máximo. Si no se produce mejora, disminuir la dosis a un nivel que permita controlar los síntomas viscerales.

– Niños en riesgo para desarrollar forma crónica neuronopática: iniciar 60 U/kg/15 días y vigilar de forma cuidadosa la evolución por si aparecen síntomas de alteración neurológica orgánica o funcional. Vigilar especialmente la normalidad de los movimientos sacádicos.

Tratamiento de la forma aguda neuronopática

• Pacientes tributarios de tratamiento:

– Puede ensayarse el tratamiento específico de estos pacientes con el objetivo de mejorar su calidad de vida. A efectos prácticos, es conveniente diferenciar entre los que tienen afectación piramidal y los que no la tienen.

• Tipo de tratamiento:

– Está autorizado el uso del TES y no está contemplado por el momento otro tipo de tratamientos.

• Dosis:

– Pacientes sin afectación piramidal y predominio de patología bulbar (estridor, dificultad para deglución): probar con 120 U/k cada 2 semanas; revisar dosis y la continuidad del tratamiento a los 6 meses de su inicio.

– Pacientes con afectación piramidal (opistótonos, espasticidad, trismo) y afectación cognitiva importante: ensayar una dosis de 15 U/k cada 2 semanas solamente para mejorar la visceromegalia.

Comentarios

El tratamiento enzimático sustitutivo para niños con formas no neuronopáticas de la enfermedad suele iniciarse, por lo general, con 60 unidades por kilo cada 15 días.

En los niños con enfermedad neuropática, especialmente en las formas agudas, no debe insistirse de forma indefinida en el tratamiento y es conveniente decidir conjuntamente con la familia la retirada del TES después de un tiempo prudencial (entre 6 y 12 meses) sin resultados terapéuticos satisfactorios.

Criterios de pérdida en el mantenimiento de los objetivos previamente alcanzados

Una vez instaurado el tratamiento y alcanzados los objetivos deseados, es necesario controlar si, como consecuencia de cambios en el tratamiento o de cualquier otro motivo, se produce una pérdida en el mantenimiento de los objetivos alcanzados.

• Criterios determinantes de pérdida:

– Si la Hb desciende 1,5 g/dL por debajo del valor previo a la reducción de la dosis.

– Si las plaquetas descienden un 25% por debajo del valor previo a la reducción de la dosis, o si la cifra es inferior a 80.000/mm3.

– Si aparece sangrado «espontáneo».

– Si el hígado o el bazo aumentan un 20% de volumen respecto al anterior.

– Si la enfermedad ósea progresa (empeora el dolor, fractura, infarto, necrosis).

– Si empeora la calidad de vida.

– Agravamiento de síntomas pulmonares, si los hay.

– Disminución del crecimiento.

• Criterios optativos:

– Aumento de quitotriosidasa (valorar variaciones que sean superiores al 5%).

– Descenso de la densidad mineral ósea.

Comentarios

En los pacientes no neuronopáticos, cuando se produce una pérdida de objetivos por disminución de la dosis, es necesario retomar la dosis con la que se habían obtenido y mantenido hasta ese momento los objetivos terapéuticos. Cuando la pérdida se produce sin disminución previa de la dosis, es necesario descartar la presencia de otra enfermedad concurrente causante del empeoramiento de los síntomas para proceder a su tratamiento, y si no se detecta esta última situación, es necesario valorar el aumento de la dosis.

En los niños con patología neurológica no existen parámetros cuantitativos definidos para pérdida de objetivos y debe ser considerada como tal cualquier agravamiento de la sintomatología que presentaban hasta ese momento.

Seguimiento

El seguimiento de los niños con enfermedad de Gaucher debe ser individualizado, pero el uso de un protocolo de «mínimos» facilita el control adecuado de los pacientes a largo plazo.

El seguimiento de los niños sin afectación neurológica debe sistematizarse en función de que estén sometidos o no al TES. En el primer caso, es preciso considerar si se ha obtenido una buena respuesta al tratamiento o todavía no se han alcanzado los objetivos terapéuticos diseñados en cada caso.

En los niños con enfermedad neurológica debe practicarse un seguimiento específico de esta patología, con independencia de los controles que puedan ser comunes con los otros pacientes y de acuerdo con las exigencias derivadas de su propia situación clínica.

Algoritmo para el tratamiento por objetivos de la enfermedad de Gaucher en la infancia

Con las recomendaciones recogidas en esta guía es posible diseñar un algoritmo para el tratamiento individualizado de cada paciente, que es el objetivo final deseado en el tratamiento de los niños con enfermedad de Gaucher.

Bibliografía

Barton NW, Brady RO, Dambrosia JM, Di Bisceglie AM, Dopplet SH, Hill SC, et al. Replacement therapy for inherited enzyme deficiency-macrophage targeted glucocerebrosidase for Gaucher´s disease. N Engl J Med. 1991; 324: 1.464-1.470.

Stocker JT, Dehner LP. Pediatric phatology. Filadelfia: JB Lippincott, 1992.

Downey MT. Estimation of splenic weight from ultrasonographic measurements. Can Assoc Radiol J. 1992; 43: 273-277.

Vellodi A, Bembi B, de Villemeur TB, Collin-Histed T, Erikson A, Mengel E, et al. Neuronopathic Gaucher disease task force of the European Working Group on Gaucher Disease. Management of neuronopathic Gaucher disease: A European consensus. J Inherit Metab Dis. 2001; 24: 319-327.

Cox TM, Aerts FG, Andria G, Beck M, et al. The Advisory Council to the European Working Group on Gaucher Disease (EWGGD). The role of the iminosugar N-butyldeoxynojirimicyn (Miglustat) in the management of the type I (non neuronopathic) Gaucher disease: a position statement. J Inherit Metab Dis. 2003; 26: 513-526.

Kluhs L, Teichgraber UK, Schneider U, Ludwing WD, Dorken B, Benter T. Accuracy of the sonographic determination of the splenic weight in comparison with the weight at autopsy. Fortschr Röntgenster. 2003; 175: 532-535.

Grabowski GA. Gaucher disease lessons from a decade of therapy. J Pediatr. 2004; 144: S15-S19.

Charrow J, Andersson HC, Kaplan P, Kolodny EH, Mistry P, Pastores G, et al. Enzyme replacement therapy and monitoring for children with type 1 Gaucher disease: consensus recommendations. J Pediatr. 2004; 144: 112-119.

Baldellou A, Andrea G, Campbell PE, Charrow J, Cohen IJ, Grabowski GA, et al. Paediatric non-neuropathic Gaucher disease: recommendations for treatment and monitoring. Eur J Pediatr. 2004; 163: 67-75.

Lebel E, Dweck A, Foldes J, Golowa Y, Itzchaky M, Zimran A, et al. Bone changes with enzyme therapy for Gaucher disease. J Bone Miner Metab. 2004; 22: 597-601.

Grabowski GA. Recent clinical progress in Gaucher disease. Curr Opin Pediatr. 2005; 17: 519-524.

Andersson HC, Charrow J, Kaplan P, Midtry P, Pastores GM, Prakash-Cheng A, et al. Individualization of long term enzyme replacement therapy for Gaucher disease. Genet Med. 2005; 7(2): 105-110.

Weinberg NJ, Barranger JA, Charrow J, Grabowski GA, Mankin HJ, Mistry P. Guidance on the use of miglustat for treating patients with type 1 Gaucher disease. Am J Hematol. 2005; 80: 223-229.

Alentado N, Escrig R, Dalmau J. Enfermedad de Gaucher tipo I: 10 años de experiencia en el tratamiento enzimático sustitutivo. Acta Pediatr Esp. 2005; 63: 373-376.

Andrea G, Parenti G. Oligosaccharidosis and related disorders. En: Blau N, Hoffmann GF, Leonard J, Clarke JTR, eds. Physician´s guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases. Berlín: Springer-Verlag, 2006; 205-215.

Nuevas recomendaciones diarias de ingesta de calcio y vitamina D: prevención del raquitismo nutricional

El raquitismo atribuible al déficit de vitamina D, tanto en su forma clínica como subclínica, se sigue detectando en todo el mundo. En este artículo se han revisado las nuevas guías de la National Academy of Sciences (NAS), que recomiendan una ingesta mínima de 200 UI diarias de vitamina D para prevenir los signos clínicos y analíticos de deficiencia de vitamina D, tanto en lactantes como en la infancia y adolescencia. En función de estas recomendaciones, la Academia Americana de Pediatría (AAP) aconseja la ingesta de alimentos ricos en calcio y vitamina D y la suplementación con esta vitamina en los casos en que no se asegura una ingesta mínima de 200 UI o una exposición solar adecuada.

Aspectos nutricionales y del aparato digestivo de los niños inmigrantes

La mayoría de los niños que llegan a España generalmente no presentan las tasas de desnutrición del país de origen, aunque sí determinadas carencias nutricionales específicas (hierro, vitamina A) y raquitismo. En la actualidad, el hecho de pertenecer a una minoría étnica no debería ser un factor de riesgo para padecer desnutrición carencial y, con la excepción de los hijos de los inmigrantes recién llegados, el estado nutricional y el crecimiento de estos niños han de ser similares a los de los niños con el mismo nivel socioeconómico del país de destino.

Para un mejor control de los niños inmigrantes, los profesionales sanitarios deben conocer el estado nutricional de base (con la obtención de las distintas medidas antropométricas) y los aspectos genéticos y socioculturales, a fin de poder prevenir sus posibles alteraciones a largo plazo, ya que se están registrando importantes problemas de sobrepeso, especialmente en la segunda generación de esta población.

También repasamos la patología abdominal en el niño inmigrante desde el punto de vista sindrómico, para poder orientar el diagnóstico y el tratamiento. Aunque en general es similar a la observada en la población autóctona, debido a las características propias ambientales y a la carga genética de estos niños podemos hallar diferencias en la prevalencia de algunas enfermedades, aparte de las afecciones propias del trópico. Además, son frecuentes las patologías reactivas o de adaptación, que se expresan fundamentalmente con somatizaciones y síntomas vagos que indican una problemática relacional, y el dolor abdominal es el síntoma más común en estos niños.

Nutrición infantil y salud mental en el niño y en el adulto

En la última década, muchos estudios comprueban o sugieren que algunos de los llamados alimentos funcionales pueden proyectar su eficacia madurativa y preventiva del niño al adulto. Entre ellos, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) desempeñan un importante papel tanto en el desarrollo del sistema nervioso como en la prevención de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Otros nutrientes, como los nucleótidos, los oligosacáridos, los gangliósidos, el colesterol o los micronutrientes (hierro, cinc, ácido fólico), también están involucrados directa o indirectamente en la salud mental del propio niño o el adulto, y se describen más someramente en este artículo de revisión.

Administración de hierro intravenoso en niños. Aspectos prácticos

El hierro es un nutriente esencial con un papel fisiológico muy importante para la vida. Su déficit ocasiona la anemia ferropénica, la enfermedad hematológica más frecuente en la infancia, cuyo tratamiento se fundamenta, por un lado, en la corrección de la causa que la origina y, por otro, en la administración de suplementos de hierro. En algunos casos en que el tratamiento con hierro oral no es posible, debe recurrirse a su administración parenteral. Esta vía de administración permite aportar el hierro más rápidamente, lo que supone mayor rapidez en la recuperación de la anemia, con los consiguientes beneficios. La disponibilidad de un preparado como el hierro sacarosa, con muy buen perfil de seguridad y eficacia, justifica su empleo en pacientes pediátricos ferropénicos.

Microcefalia, defecto de crecimiento y retraso mental. Dificultades diagnósticas para el síndrome alcohólico fetal

El síndrome alcohólico fetal (SAF) se define como un defecto congénito permanente causado por el consumo excesivo de alcohol materno durante el embarazo. Se caracteriza por un crecimiento disminuido, una alteración del sistema nervioso central y un conjunto de alteraciones faciales menores. La incidencia estimada es de 0,33-2,2/1.000 recién nacidos vivos en Estados Unidos. Hasta los años noventa no hubo una serie de criterios unificados y objetivos para llegar al diagnóstico de SAF. Se presenta el caso clínico de un niño de 5 años y 10 meses con este síndrome. El objetivo de este artículo es revisar los criterios diagnósticos del SAF y su actualización.

Abdomen agudo como primera manifestación de crisis hemolítica

Presentamos el caso de un adolescente de 13 años, atendido en el servicio de pediatría de nuestro hospital, que consultó por presentar dolor abdominal y síntomas digestivos, y en cuya exploración y exámenes complementarios se detectaron signos de hemólisis. Tras las medidas de soporte iniciales, se realizó un estudio hematológico, en el que se detectó un déficit de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Los familiares referían que el día anterior el paciente había ingerido habas por primera vez.

Síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria

Los síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria (leukocyte adhesion deficiency [LAD]) engloban un conjunto de patologías causadas por defectos en el reconocimiento, la adhesión y la migración de los leucocitos mieloides hacia los lugares de invasión microbiana, lo que provoca la falta de defensa innata del huésped frente a bacterias, hongos u otros microrganismos. Se distinguen dos tipos: LAD I y LAD II. Los síndromes LAD I y sus variantes están causados por mutaciones que impiden la expresión o la función de las integrinas de la clase -2 (integrinas CD11/CD18, o integrinas leucocitarias). Por el contrario, los sujetos con LAD II tienen unas características clínicas similares, pero conservan intacta la expresión y la función de las integrinas leucocitarias. El fundamento molecular de la deficiencia de tipo LAD II es un defecto en la glucosilación de los ligandos situados en los leucocitos, reconocidos por la familia de las moléculas de adhesión de las selectinas. Recientemente, se ha atribuido el defecto a mutaciones en un transportador de fucosa localizado en el aparato de Golgi. El establecimiento de las bases moleculares de los síndromes LAD ha generado nuevas perspectivas en el estudio de los mecanismos de acumulación leucocitaria, que son de gran relevancia en múltiples síndromes de inmunodeficiencias, así como en ciertas enfermedades inflamatorias que acaban desencadenando una lesión tisular.

Edema angioneurótico hereditario en pediatría. Consideraciones a propósito de 3 casos

El edema angioneurótico hereditario (EAH) es una enfermedad sistémica poco frecuente, autosómica dominante y caracterizada por ataques recurrentes de edema localizado del tejido subcutáneo de la piel o las mucosas del tracto gastrointestinal y respiratorio alto.

Se origina por la ausencia o la deficiencia funcional del inhibidor de la C1 esterasa (C1-INH), que en condiciones normales inhibe la actividad proteolítica de la primera fracción del complemento (C1). Ello origina la activación incontrolada de las cascadas del complemento, la coagulación, la fibrinólisis y las cininas, con la consiguiente producción de moléculas vasoactivas responsables de las crisis de angioedema.

Se presentan 3 casos de angioedema hereditario en pacientes pediátricos, de los que se revisan los aspectos clínicos y terapéuticos más relevantes de la entidad.

Mucopolisacaridosis tipo I: evolución clínica de 2 pacientes tras 30 meses de tratamiento enzimático sustitutivo

La mucopolisacaridosis tipo I (MPS I) es una enfermedad lisosomal hereditaria producida por un déficit enzimático de a-L-iduronidasa, que da lugar a una acumulación de los glucosaminglucanos (GAG) dermatán y heparán sulfato en los órganos y los tejidos, así como a un aumento de su excreción urinaria. Hay tres subtipos: la enfermedad de Hurler (MPS IH) es la más grave, la enfermedad de Scheie (MPS IS) es la más leve y la enfermedad de Hurler-Scheie (MPS IHS) es la forma intermedia.

Es una enfermedad crónica y progresiva, con manifestaciones multisistémicas. La disminución de la capacidad pulmonar y los síntomas de obstrucción de las vías altas (síndrome apnea-hipopnea del sueño), la afectación cardiovascular y los problemas articulares son los que causan mayor morbimortalidad.

El trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticas, junto con el tratamiento enzimático sustitutivo, constituyen los principales pilares del tratamiento.

Presentamos 2 casos de MPS I que han recibido tratamiento sustitutivo con enzima recombinante a-L-iduronidasa durante 30 meses y un tercer caso de un paciente que lo ha iniciado hace 3 meses. Ninguno ha presentado complicaciones atribuibles al tratamiento.

Control de la obesidad infantil en atención primaria

Objetivos: Valorar la efectividad de un programa de promoción de hábitos alimentarios correctos y fomento de actividad física, para reducir la obesidad y el sobrepeso en un cupo pediátrico.

Material y métodos:Diseño: estudio casi experimental antes y después. Ámbito: atención primaria. Sujetos: 611 niños de 2-13 años de edad, con sobrepeso u obesidad en un cupo pediátrico, entre 2005 y 2007. Intervenciones: promoción de actividad física y hábitos saludables. Variables: edad, sexo, antecedentes familiares de primer grado de obesidad, índice de masa corporal (IMC), analítica (perfil lipídico, hormona tiroestimulante, hemograma, metabolismo del hierro). Análisis estadístico: parámetros descriptivos de tendencia central y distribución de frecuencias. Contraste de hipótesis mediante la prueba de la t de Student y la c2.

Resultados: La prevalencia de obesidad o sobrepeso fue del 12,11% (49 y 25 casos diagnosticados de obesidad y sobrepeso, respectivamente). El 73,6% de los niños obesos tenían antecedentes familiares de primer grado de sobrepeso u obesidad (p <0,01). A los dos años, en el 43,47% de los niños incluidos en el estudio el IMC se redujo o se estabilizó (1,94; intervalo de confianza del 95%: 1,17-2,70). A los dos años, el 4% de los niños que inicialmente tenían sobrepeso fueron categorizados como normopeso y el 52,3% de los obesos fueron categorizados como con sobrepeso (p <0,001).

Conclusiones: La actuación del pediatra de atención primaria promoviendo la actividad física y la alimentación saludable, con controles de peso y talla periódicos, reduce los niveles de obesidad o sobrepeso en la población infantil. Es necesario identificar y abordar precozmente a los hijos de padres obesos.

Influencia de la etnia y el sexo en la ingesta de alimentos como factores de riesgo de malnutrición en escolares

La dieta de los niños en nuestro país suele ser deficitaria en frutas y verduras y rica en alimentos hipercalóricos. El objetivo del presente estudio es valorar la frecuencia de la ingesta de los grupos de alimentos en escolares de nuestro medio y la influencia sobre ella del sexo y la etnicidad. Se valoraron en una población de 383 niños de 2.º, 3.º y 4.º de Educación Primaria las características socioeconómicas y demográficas, los estilos de vida y la frecuencia de ingesta de grupos de alimentos. Los niños ingirieron más raciones diarias de alimentos ricos en hidratos de carbono (4,38 ± 1,6 frente a 3,97 ± 1,4; p= 0,03) y más lácteos (3,23 ± 1,1 frente a 2,83 ± 1,0; p= 0,002) que las niñas; por otro lado, la niñas consumieron más golosinas que los niños (2,81 ± 3,9 frente a 2,01 ± 2,3 raciones por semana; p= 0,03). Un alto porcentaje de niños no cumplía con las recomendaciones habituales de ingesta por defecto de frutas y verduras (78,1%), lácteos (43,4%) e hidratos de carbono (42,8%), y por exceso de proteicos (8,1%), bollería (21,2%), golosinas (18,9%) y refrescos-snacks (8,7%). Los niños pertenecientes al grupo con etnicidad ingirieron significativamente menos lácteos, alimentos proteicos y fruta-verdura y, sin embargo, más bollería, golosinas y refrescos-snacks que los niños sin etnicidad. En el análisis de la relación entre los distintos grupos de alimentos se han encontrado dos asociaciones significativas (p <0,01): 1) la ingesta de frutas y verduras se asoció a un mayor consumo de hidratos de carbono y de pescado, y a un menor consumo de refrescos-snacks y tiempo frente al televisor; 2) la ingesta de bollería se asoció a un mayor consumo de refrescos/snacks y de golosinas.

El estudio concluye que el sexo y la etnicidad son factores que influyen en la dieta de los niños en edad escolar y deben considerarse como factores de riesgo de malnutrición.

Deficiencia de hierro en la infancia (II). Etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento

Se revisa la etiología de la ferropenia, especialmente las causas de origen nutricional. Se describe la sistemática diagnóstica, en especial las pruebas de laboratorio y el diagnóstico diferencial. Se indican las poblaciones de riesgo y las recomendaciones nutricionales para la prevención tanto en lactantes como en escolares y adolescentes, y se dan las pautas para el tratamiento farmacológico oral y parenteral, con indicación de los preparados actuales, su coste y su composición.

Deficiencia de hierro en la infancia (I). Concepto, prevalencia y fisiología del metabolismo férrico

Se revisa la prevalencia de la deficiencia de hierro en la población, especialmente en los niños. Se analizan los datos disponibles sobre la repercusión neuropsicológica y las consecuencias potenciales de la ferroterapia sobre el crecimiento en pacientes que no la requieren. Se exponen las recomendaciones actuales de ingesta media diaria de hierro y los aspectos más relevantes del metabolismo férrico desde el punto de vista clínico.

Síndromes de Pearson y de Kearns-Sayre: dos enfermedades mitocondriales multisistémicas, debidas a deleciones en el ADN mitocondrial

El síndrome de Pearson (SP) y el síndrome de Kearns-Sayre (SKS) son enfermedades mitocondriales multisistémicas con diferente fenotipo, causadas por deleciones en el ADN mitocondrial (ADNmt).

Objetivo: Describir las manifestaciones clínicas y los hallazgos neurorradiológicos, bioquímicos y genético-moleculares de ambos síndromes, con objeto de difundir su conocimiento entre los pediatras.

Pacientes y métodos: Se han estudiado retrospectivamente 6 pacientes con SKS y 3 con SP inicial, dos de los cuales evolucionaron a SKS.

Resultados: La edad de inicio de los síntomas fue inferior en los SP. Los síntomas más precoces fueron los hematológicos (anemia), seguidos de los renales (Fanconi) y digestivos (insuficiencia pancreática), y de forma más tardía se presenta la afectación ocular, endocrinológica, cardiológica y neurológica. Cuatro pacientes precisaron implantación de marcapasos. Seis casos presentaron alteraciones cerebrales y/o del tronco del encéfalo en la resonancia magnética. Se observó hiperlactatorraquia, hiperproteinorraquia y descenso de ácido fólico en el líquido cefalorraquídeo. La mitad de los SKS presentaron fibras musculares rojo-rasgadas y fibras citocromo C oxidasa negativas. En ocho pacientes se detectó una deleción única del ADNmt.

Conclusiones: 1) Las diferencias más acusadas entre el SP y el SKS fueron la edad de comienzo y las manifestaciones iniciales. Los síntomas en la evolución, así como los hallazgos bioquímicos, neurorradiológicos y genéticos, fueron similares. 2) Las enfermedades mitocondriales deberían incluirse en el diagnóstico diferencial del síndrome de Fanconi, el déficit de la hormona del crecimiento y los trastornos de la conducción cardiaca, especialmente en los casos con afectación multiorgánica. El diagnóstico se confirma por la presencia de una gran deleción en el ADNmt.

Metahemoglobinemia. Causa de cianosis en el niño

La metahemoglobina (MHb) es una forma de hemoglobina que presenta el hierro del grupo hem en estado férrico (oxidado), minimizando su captación y transporte de oxígeno. La metahemoglobinemia se produce cuando, por causa genética, los mecanismos redox son insuficientes, o bien si, de forma adquirida, la cantidad de sustancias oxidantes superan los mecanismos redox del hematíe. Presentamos dos casos clínicos, el primero de los cuales es un lactante que, tras una exposición prolongada a una sustancia oxidante (parche de lidocaína-prilocaína [EMLA®]), presenta cianosis con repercusión hemodinámica, niveles elevados de MHb y respuesta al azul de metileno. El segundo caso es el de una niña con cianosis desde el nacimiento, en la que se constató un déficit de citocromo b5 reductasa. Ante un paciente cianótico sin causa infecciosa, respiratoria o cardiológica conocida, y sin respuesta a la oxigenoterapia, es necesario descartar la metahemoglobinemia.

Hemorragia intracraneal por sangrado debido a una deficiencia de vitamina K tras un parto en el domicilio

Sr. Director:

La relación entre el déficit de vitamina K y la enfermedad hemorrágica del recién nacido se conoce desde 1952, año en que fue descrita por Dam et al.1. Hoy en día, se prefiere denominarla «sangrado por deficiencia de vitamina K», puesto que puede presentarse durante todo el primer año de vida y porque no todos los sangrados en el periodo neonatal están causados por un déficit de vitamina K2,3. Se define como sangrado debido a una inadecuada actividad de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K (II, VII, IX y X), que se corrige con la administración de vitamina K. Actualmente esta entidad se clasifica en temprana, clásica y tardía, según el momento de aparición; si el sangrado se presenta tras la primera semana de vida, corresponde a la forma tardía4.

Se presenta el caso de una lactante de 40 días de vida, en la que se observó un cuadro compatible con sangrado por deficiencia de vitamina K. Entre los antecedentes personales destaca que el parto se realizó en el domicilio y que la niña no recibió ninguna dosis de vitamina K intramuscular u oral; la alimentación se llevó a cabo mediante lactancia materna exclusiva.

La niña ingresó en la unidad de cuidados intensivos pediátricos por sospecha de sepsis, ya que presentaba rechazo de las tomas, hipotonía y apneas. En la exploración física se apreciaba un mal estado general, con quejido, taquicardia de 180 lpm, mala perfusión periférica y coloración pálido-grisácea. Asimismo, presentaba un importante cefalohematoma parietal de unos 60 3 50 3 30 mm, tras el intento de canalización venosa, y sangrado por puntos de punción. Entre los exámenes complementarios destacaba una anemia severa (hematocrito del 16% y hemoglobina de 5,4 g/dL), junto con una grave afectación de la hemostasia (actividad de protrombina del 34% y tiempo de protrombina de 20,6 seg), por lo que se trasfundió un concentrado de hematíes y se inició tratamiento con vitamina K intravenosa y plasma fresco congelado. El recuento leucocitario y la fórmula, las plaquetas y los parámetros infecciosos (PCR y PCT) fueron normales.

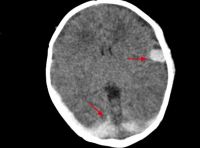

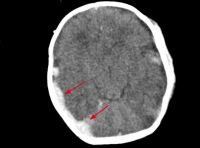

Dada la afectación neurológica y la ausencia de evidencia de sangrado externo, se realizó una tomografía computarizada craneal, en la que se observó un hematoma subdural parietotemporal derecho, una colección subdural izquierda y un hematoma subdural temporal izquierdo con extensión al espacio subaracnoideo de la convexidad (figuras 1 y 2). A las 24 horas presentó una corrección total de la hemostasia (actividad de protrombina del 133% y tiempo de protrombina de 9,3 seg) y se completó la recuperación de la afectación neurológica.

Ante la sospecha de sangrado por deficiencia de vitamina K se preguntó a los padres por la atención posparto de la niña, quienes confirmaron que no se le había administrado vitamina K, y por la aparición de sangrados en días previos, respecto a lo que refirieron la aparición de una epistaxis autolimitada 48 horas antes. Se descartaron otras causas de sangrado intracraneal del lactante, como afectaciones hematológicas, tirosinemia, homocistinuria y otras enfermedades metabólicas.

La hemorragia intracraneal es frecuente (hasta en un 30-60% de los casos) y característica de la forma tardía del sangrado por deficiencia de vitamina K5. En algunos casos puede verse precedida por los llamados «sangrados de aviso», como las equimosis, el sangrado nasal (que la paciente presentó 48 h antes del inicio del cuadro) y la supuración umbilical, que deben hacer sospechar este cuadro para iniciar su estudio y tratamiento de manera precoz e impedir, de este modo, su progresión hacia el sangrado intracraneal6. En la práctica, tras la sospecha clínica, un tiempo de protrombina claramente alargado en presencia de una concentración de fibrinógeno y un recuento plaquetario normal es altamente sugestivo de deficiencia de vitamina K. La normalización de los valores alterados tras la administración de vitamina K confirma el diagnóstico7.

Los lactantes alimentados mediante fórmula alcanzan niveles de vitamina K en sangre hasta diez veces más rápido que los alimentados con lactancia materna, lo que conlleva, salvo excepciones, que estén protegidos contra la forma clásica y tardía. Esta última afecta, casi exclusivamente, a lactantes alimentados al pecho. El cuadro puede prevenirse mediante la administración de vitamina K durante la asistencia inicial al recién nacido sano8,9, en varias dosis orales o en dosis única intramuscular; esta última ha mostrado una mayor efectividad en la prevención de la forma tardía, cuya frecuencia sin profilaxis mediante vitamina K es de 4-10 casos por cada 100.000 nacimientos.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de una correcta asistencia al recién nacido sano, que incluya la profilaxis ocular contra la oftalmia neonatal y la administración de vitamina K, ya que una de las labores del pediatra, además de cuidar del niño enfermo, es promover, proteger y apoyar la salud de los recién nacidos sanos8.

Bibliografía

- Dam H, Dyggve H, Larsen H, Plum P. The relation of vitamin K deficiency to hemorrhagic disease of the newborn. Adv Pediatr. 1952; 5: 129-153.

- Gözü Pirinccioglu A, Gurkan F, Bosnak M, Acemoglu H, Davutoglu M. Intracranial hemorrhage: clinical and demographic features of patients with late hemorrhagic disease. Pediatr Int. 2011; 53: 68-67.

- Sutor AH, Von Kries R, Cornelissen EA, McNinch AW, Andrew M. Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in infancy. J Thromb Haemost. 1999; 81: 456-461.

- Stoll BJ, Kliegman RM. Trastornos hematológicos. En: Behrman, Kliegman, Jonson, eds. Nelson. Tratado de pediatría. Madrid: Elsevier, 2004; 606-608.

- Sutor AH. Vitamin K deficiency bleeding in infants and children. A status report. En: Sutor AH, Hathaway WE, eds. Vitamin K in infancy. Stuttgart, Nueva York: Schattauer, 1995; 3-18.

- McNinch AW, Tripp JH. Haemorrhagic disease of the newborn in the British Isles: two year prospective study. BMJ. 1991; 303: 1.105-1.109.

- Sutor AH, Dagres N, Niederhoff H. Late form of vitamin K deficiency bleeding in Germany. Klin Pädiatr. 1995; 207: 89-97.

- Figueras Aloy J, García Alix A, Alomar Ribes A, Blanco Bravo D, Esqué Ruiz MT, Fernández Lorenzo JR. Recomendaciones de mínimos para la asistencia al recién nacido sano. An Pediatr (Barc). 2001; 55: 141-145.

- Sánchez Luna M, Pallás Alonso CR, Botet Mussons F, Echániz Urcelay I, Castro Conde JR, Narbona E. Recomendaciones para el cuidado y atención del recién nacido sano en el parto y en las primeras horas después del nacimiento. An Pediatr (Barc). 2009; 71(04): 349-361.

Valoración nutricional en escolares y adolescentes ciclistas de competición. Recomendaciones dietéticas para el niño deportista

Introducción: La promoción del deporte en la infancia es primordial para inculcar hábitos saludables y prevenir enfermedades futuras. La nutrición es un factor principal para asegurar el éxito de la práctica deportiva.

Objetivos: Realizar una valoración nutricional a partir de la comparación de una muestra de niños deportistas de competición y controles.

Pacientes y métodos: Se han incluido 28 ciclistas y 12 controles de 10-15 años de edad. Se calcularon los z-score del peso, la talla, el perímetro braquial, los pliegues subescapular y tricipital y el índice de masa corporal (IMC). En los deportistas la valoración se repitió en dos tiempos (al inicio y al final de la temporada). Se realizó una encuesta de conocimientos nutricionales y análisis dietético de 3 días, y se cuantificaron las calorías, las vitaminas A, D, E y C, el hierro, el calcio, el cinc y la fibra.

Resultados: El análisis antropométrico puso de manifiesto que ambos grupos estaban normonutridos, con diferencias en el IMC en los deportistas entre el inicio y el final de la temporada (p <0,05). El análisis dietético mostró que los deportistas no alcanzaban sus requerimientos energéticos, y que el grupo control los sobrepasaba. En ambos grupos la ingesta de hidratos de carbono, vitaminas D y E y fibra fue inferior a las recomendaciones, la de calcio próxima a las recomendaciones, y elevadas las de proteínas, grasas, hierro, cinc y vitaminas A y C. La encuesta sobre conocimientos nutricionales reveló una educación nutricional deficiente.

Conclusiones: Los hábitos dietéticos de los niños deportistas deben vigilarse, de modo que puedan desarrollar la práctica deportiva sin comprometer su crecimiento y desarrollo. Es necesario promover la educación nutricional en los ámbitos escolar y deportivo.

Leches de crecimiento en la alimentación infantil

Tras el periodo inicial de alimentación láctea exclusiva, van introduciéndose nuevos alimentos en la dieta del lactante. Las sociedades científicas recomiendan que no se introduzca leche entera de vaca antes de los 12 meses de edad.

En los lactantes menores de 6 meses que no reciban leche materna, se recomienda el empleo de fórmulas o leches para lactantes, y posterioremente fórmulas o leches de continuación. Aunque han ido disminuyendo las diferencias entre ambos tipos de fórmulas, las principales son un mayor contenido proteico y un mayor aporte de hierro en las leches de continuación. Después del año de edad, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) señala que no hay inconveniente en que los lactantes reciban leche entera de vaca.

Sin embargo, en el mercado han aparecido leches modificadas destinadas a niños pequeños de a partir de un año. A diferencia de las anteriores, no existe una normativa específica que regule su composición, lo que ha dado lugar a que haya grandes diferencias en la composición de los preparados denominados «leches de crecimiento». En la mayoría de ocasiones se trata de preparados similares a las fórmulas de continuación, mientras que otras veces se han modificado en cierto grado el cuerpo graso, tanto en cantidad –disminuyéndolo– como en calidad, retirando parte de la grasa y sustituyéndola por grasa monoinsaturada o suplementándola con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.

¿Tienen utilidad estos preparados en la alimentación infantil? Para la mayor parte de los niños que llevan una dieta variada en cantidad suficiente, el empleo de leches de crecimiento supone sólo una pequeña modificación sobre la composición de la dieta. Pero dado que un significativo número de preescolares españoles reciben dietas desequilibradas, el consumo de este tipo de leches puede ser de gran interés.

La fibrosis quística en la actualidad (II): aspectos nutricionales

La desnutrición crónica ha sido un problema universal, y actualmente la vigilancia y el soporte nutricional son parte integral y esencial en el cuidado multidisciplinario de esta enfermedad. La importancia de un óptimo estado nutricional es bien conocida, y así se sabe que incide en la mortalidad, que disminuye la morbilidad y que podría favorecer un menor deterioro de la función pulmonar. Actualmente el objetivo es lograr mantener a los pacientes sobre el percentil 50 de índice de masa corporal. Si no se consigue alcanzar o mantener las metas propuestas con las modificaciones en la dieta, optimizando el aporte energético, se pueden aportar suplementos, y en algunos casos están indicadas otras medidas de soporte más agresivas, como la nutrición enteral. Además, son importantes los aportes de micronutrientes, como las vitaminas liposolubles, por lo que se recomienda su administración sistemática; en los últimos años, con el aumento de la expectativa de vida de las personas, se presentan otros desafíos nutricionales, como los déficit específicos de ácidos grasos o el mantenimiento de una buena salud ósea.

Profilaxis con vitamina D

En los últimos años la vitamina D ha vuelto a ser tema de actualidad en la literatura científica internacional. Las principales causas de ello son las interesantes hipótesis sobre nuevas funciones no relacionadas con el metabolismo mineral, la persistencia de casos de raquitismo en distintos países del mundo y un nuevo concepto: la deficiencia subclínica, que podría afectar a determinados grupos de población.

Recientemente, algunas guías oficiales sobre profilaxis con vitamina D han experimentado cambios, y el aporte adecuado de vitamina D ha sido revisado y modificado por el Food and Nutrition Board, teniendo en cuenta estas consideraciones.

Actualmente, en nuestro pa ís se recomienda administrar 400 UI/día de vitamina D a todos los lactantes que consuman menos de 1 L de leche fortificada al día, y también a los niños y adolescentes que no consigan este aporte por los alimentos y/o una adecuada exposición solar, que es también la tendencia observada en otros países.

Existen conceptos pendientes de clarificar, como el umbral de deficiencia en los lactantes y niños, la influencia de algunos factores ambientales en dicho umbral y los parámetros de referencia sobre la salud para este grupo de población. Los niños con factores de riesgo específicos, bien definidos, pueden requerir un estudio del metabolismo mineral, y cada situación debe ser individualizada en el contexto de las recomendaciones generales.